江戸時代から続く芸者さん。その数は激減しています。日本の伝統を継ぐ人になりたいと日々稽古に励む、ススキノで最年少の芸者さんの姿を追いました。この道に入って6年目。小梅さんは札幌・ススキノで最年少、25歳の芸者です。

ススキノで最年少の芸者さんの小梅さん

5月、小梅さんが呼ばれたお座敷。テーブル形式のパーティーでも芸者が呼ばれたら、そこは「お座敷」です。

テーブル形式のパーティー

「うちの娘にも小梅ちゃんみたいになってほしいな」(客)「おいくつなんですか」(小梅さん)「いま5年生」(客)「かわいい」(小梅さん)「今まで大切にされてきた文化、急になくなってしまうのは寂しい。伝統を継ぐ人になりたいって思った」(小梅さん)小学1年生から習字、高校生のときは弓道と、日本の伝統文化にずっと憧れを抱いていたという小梅さん。高校卒業後、歌や三味線の技術を身に着けようと、週に6日、師匠のもとに通う生活を始めました。午前中に稽古が終わると、週に2日は茶道や太鼓、小鼓も稽古をつけてもらっています。昭和の初めごろ、札幌だけでも芸者は700人を超えていたといいます。

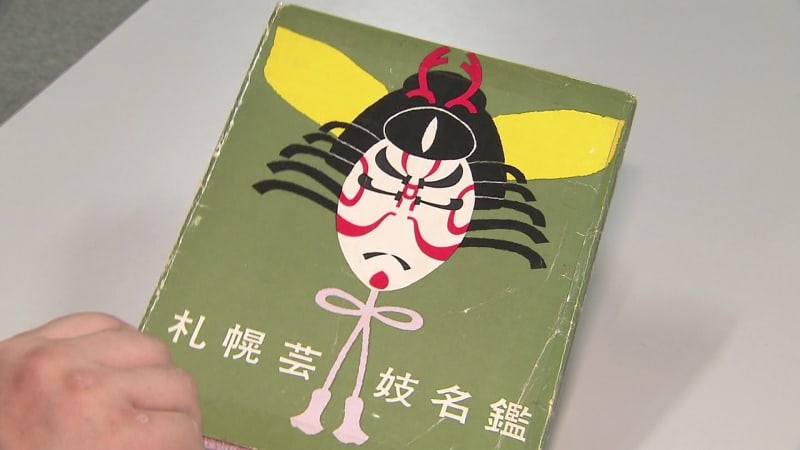

札幌芸妓名鑑

昭和20年代から30年代にはススキノに芸者を呼べる料亭が40軒以上も軒を連ねていました。「姉さん方が継いできてくださった文化をこうやって仕事に、生業にさせていただいていることに責任を感じます」(小梅さん)札幌の狸小路商店街の初売りでは、芸者がおとそを配るサービスも行われていました。しかし、時代はキャバレーやクラブの全盛期に移り、お座敷は少なくなる一方でした。現在、ススキノにいる芸者は20代から80代までの12人だけです。小梅さんは高校3年生のとき、芸者になるための面接を受けました。「(小梅さんは)セーラー服を着て商工会議所に来たんです。手帳を持ってきて質問をちゃんと書いてきたっていうのが、一生懸命やってくれるって思った」(小梅さんを面接した はな恵さん)「昔から受け継がれてきたお座敷遊びを体験してみます」(糸口 真子 フィールドキャスター)真ん中に置いた道具を取られたらグーを出す「金毘羅船々」。塗り箸で碁石をつかむ「碁石拾い」。ひもの付いた栓抜きを使って瓶を釣り上げる「瓶釣りゲーム」など、お座敷遊びはさまざまです。

「瓶釣りゲーム」

しかし、お座敷に招かれるのは週に3回程度。生活のため、師匠が経営するススキノのバーで週4日ほど働いています。「覚悟はしていたんですけど、本当にこんなに大変とは想像がつかなかった。(芸者を)辞めたいと思ったこともたくさんありました」(小梅さん)「コロナの時はもうほんとに何にも仕事がなくてかわいそうでしたね」(師匠 澤田啓子さん)小梅さんが芸者としてデビューしたのは、2020年1月です。直後に新型コロナで、お座敷は全てキャンセルとなりました。「最初のうちはお仕事どころかお稽古もできなかったりして結構つらかったですね。ストレスかな、10キロぐらい痩せちゃったりとか、食べられなくなっちゃったりしました」(小梅さん)息抜きは、絵を描くこと。年に数回は絵画の教室に通います。また週に1回は札幌市内の実家に戻って料理も作ります。「何かをつくる過程、芸者が何か作品を作り上げていくのが好きです。余計なことを考えないで済むんでしょうね。その世界に入り込んでいます」(小梅さん)

5月に開かれた「お座敷」

5月に開かれた「お座敷」。ススキノの有志の会が企画し、約60人の客が集まりました。「見た通りきれいですし、日ごろ毎日稽古してますから。昔からある花柳界の文化を会を作って応援していきたい」(ススキノの有志の会の支援者)「ドキドキしました。俺のこと見てるんじゃないかって思っちゃう」(男性客)「素敵でした」(女性客)「習いたくなりました」(女性客)小梅さんは人の喜ぶ姿が何よりの力になるといいます。札幌まつりでは山車の上に乗って、街を行く人たちが喜んでくれるような踊りを披露します。