by 竹野 弘祐

地震や台風などが発生した際、携帯電話サービスの提供を担う基地局になんらかの障害が発生すると、携帯電話サービスが利用できなくなる。無くてはならない重要なインフラとなっている携帯電話サービスの早期復旧を目指し、携帯キャリアでは各地に技術拠点を配置するとともに、万一の際に迅速な復旧対応を進めるべく、日頃から訓練を実施し、備えている。

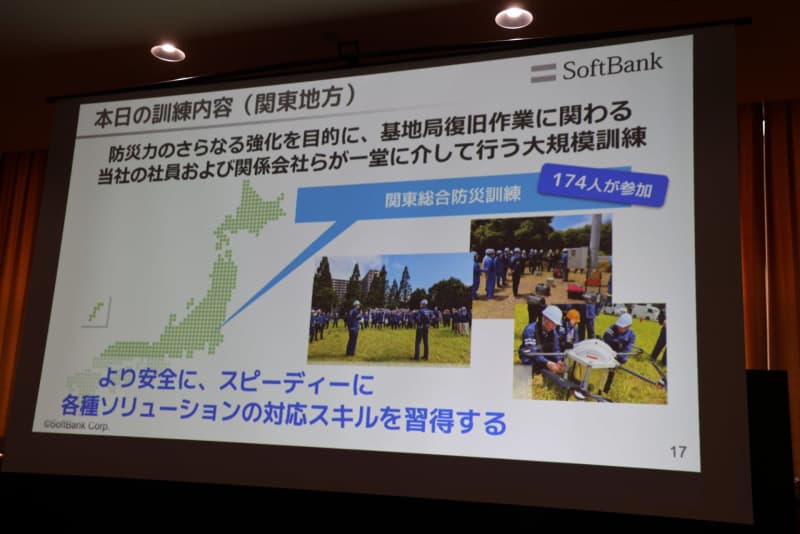

今回は、ソフトバンクが千葉で行った災害復旧訓練の現場を取材した。記憶に新しい能登半島地震の現場で得た知見も、今回の訓練を含め次世代に継承していくという。

同社では、2023年度に全国で142回訓練を実施。今回の訓練では、関係会社を含め合計174人が参加している。

能登半島地震では、基地局への進入が困難だった

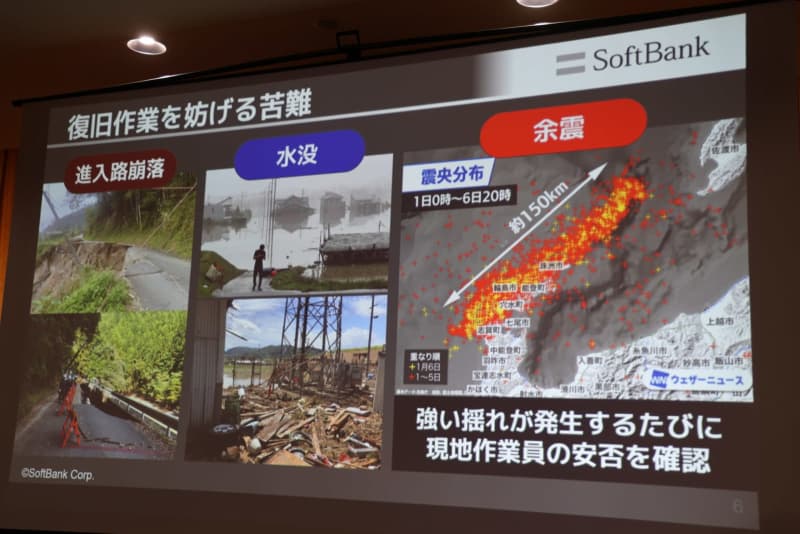

「災害の規模も大きくなり、頻度も多くなってきている」と話すのは、同社エリア建設本部 執行役員本部長の小笠原篤司氏。基地局の障害では、飛来物による損傷、河川の氾濫や土砂災害といった基地局設備自体の倒壊が発生しているが、復旧に向けて作業員を派遣しても、基地局までの進入路の崩壊や浸水、瓦礫に埋もれているといった物理的な障害が発生している場合があるほか、余震による二次災害のリスクも鑑みなければいけないという。

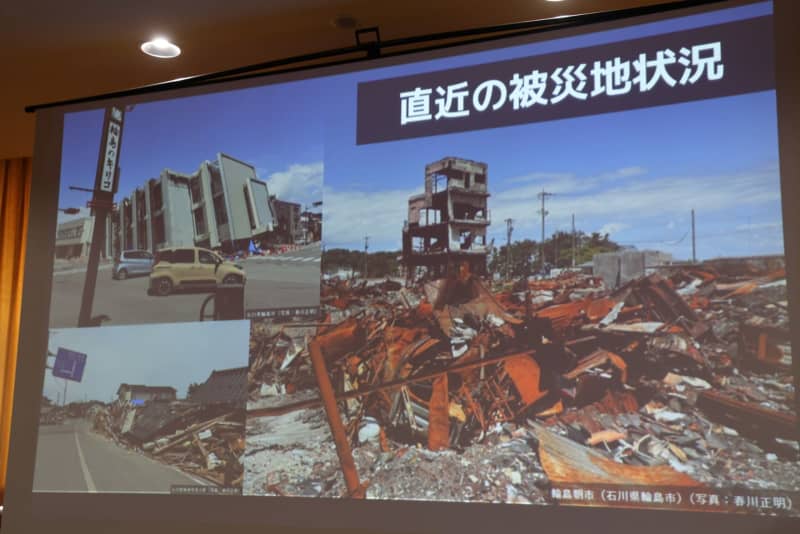

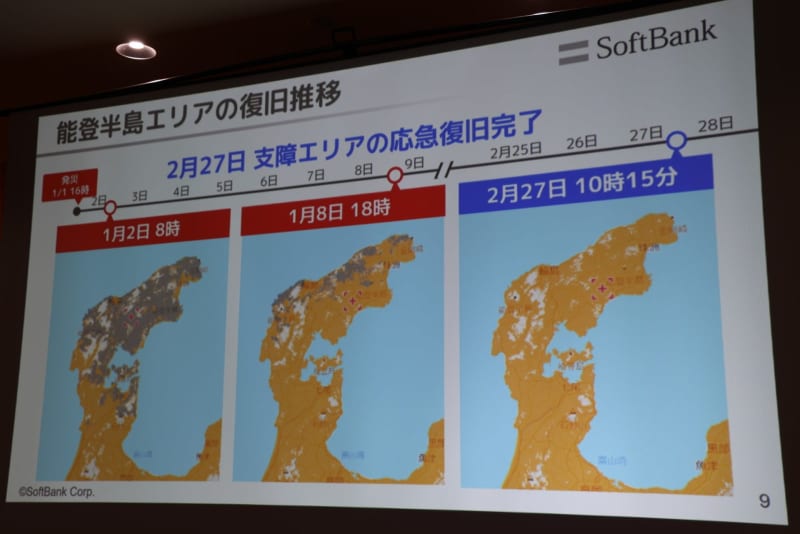

直近の能登半島地震でも、能登半島で通行できる道路が少ないため激しい道路渋滞により作業時間が確保できなかったり、近くまで進めても、基地局までの道路が寸断されていたりするところがあった。特に積雪時は、道路の状況が隠れてしまい、道路が走行できるかどうか判断が難しい点がこれまでの災害では見えづらかったと指摘する。

能登半島地震では、人力で運べる機材を中心に復旧を進めており、6月現在でも、可搬型発電機が4機、衛星アンテナが14機稼働している状況だという。

災害復旧支援ツール

同社では、災害復旧の迅速化に向けて、3つのシステムを用意している。

まずは基地局のトラブルの推移をリアルタイムで把握できる「災害管理システム」では、復旧部材の在庫状況の管理まで行えるという。

復旧班の活動状況は「現地班MAPシステム」で確認できる。多いときで200班が復旧活動を行うとし、各班それぞれがどの経路でどれだけ時間をかけて向かったかなどを確認でき、全体の活動促進を図る。

どの基地局がどれだけのカバーができるかを確認できる「電波支障エリア管理システム」では、大規模災害時にどの基地局を優先的に復旧させるかの判断などに活用している。

また、災害復旧現場では、作業員の水や食料などを供給できる“ベースキャンプ”を設置し、機材やトイレの確保を現場に近い拠点で行えるようにすることで、復旧の迅速化を進めている。

復旧の流れ

基地局障害では、電源が喪失していたり、伝送路(光ファイバーなど)が切れていたりすることで、基地局の設備自体は利用できてもサービスが提供できない場合がある。

電源が喪失している基地局では、電気を供給できる発電機や移動電源車による電力供給を実施。伝送路障害では、可搬型衛星アンテナを現地に設置することで、サービス再開を図る。

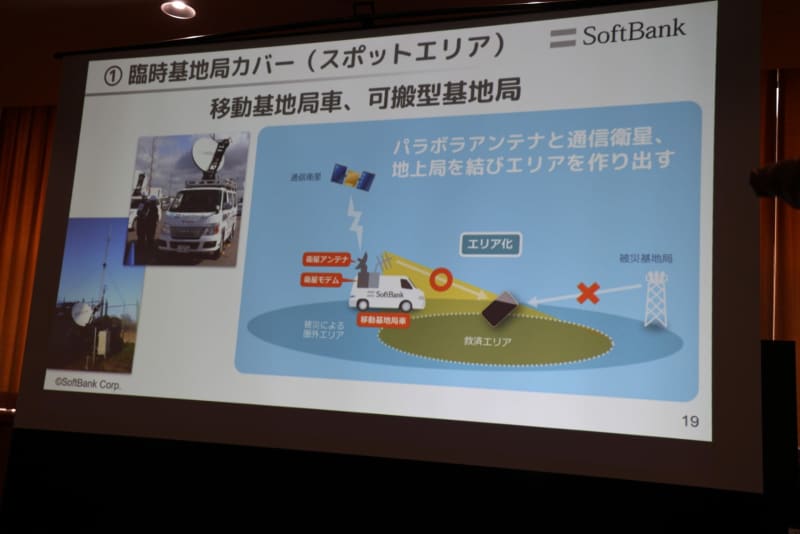

また、仮設の臨時基地局を設置して、サービスを復旧させることもある、臨時基地局では、移動基地局や可搬型基地局を設置するものや、アンテナを備えた有線ドローンを設置してエリアカバーする取り組みも行っているという。

一般に、電波は高い場所から発射するほど遠くまで飛ぶとされており、一般的な基地局では、15~50m程度の高さでエリアカバーしている。一方、移動無線車などでは最大でも12m程度の高さで、役場や病院、避難所といった限定的なカバーができる。有線ドローンでは、最大100m程度の高度で飛行できるため、広い範囲(半径2~5km)をカバーできるが、1つの基地局で通信できる容量は限度があるため、それぞれのシーンで使い分けて対応にあたるようだ。

復旧部材の改良への取り組み

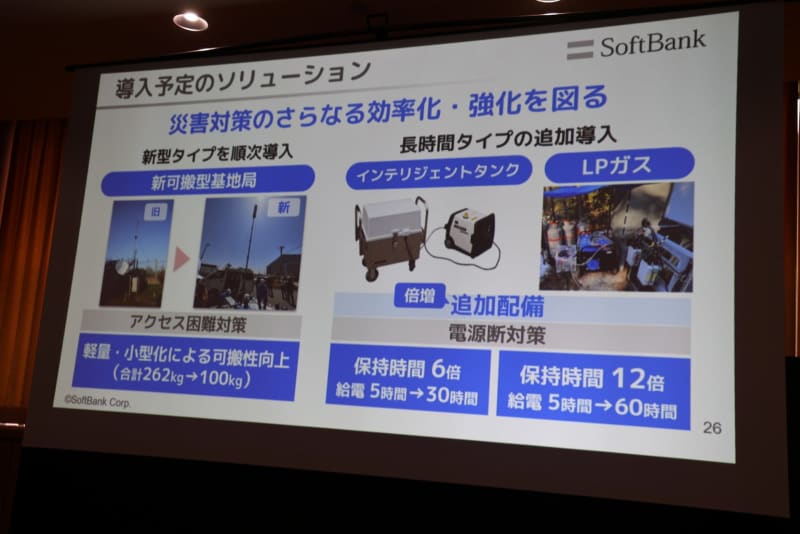

同社では、さまざまな現場に対応すべく、復旧部材の改善や改良、新たな部材の開発などを行っている。

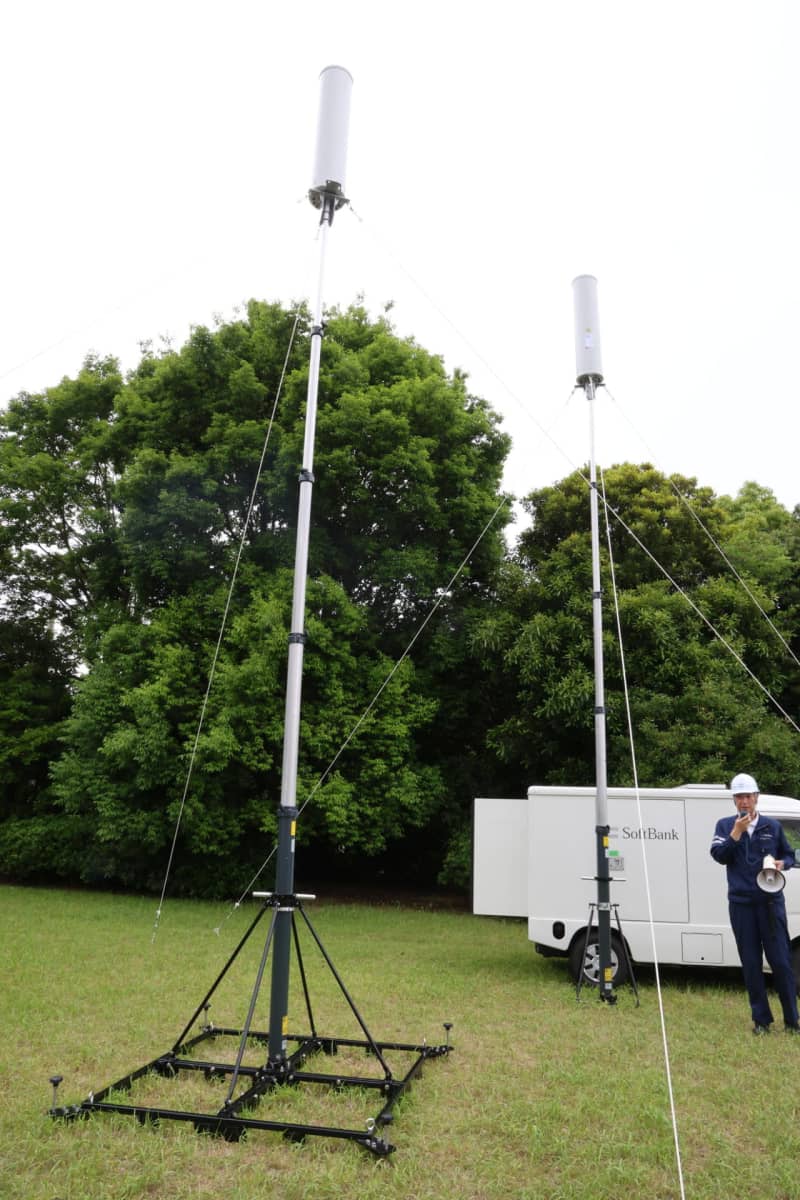

たとえば、先述の臨時基地局では、アンテナを設置するポールに新たに自立型のポールを用意している。地面に支線を張り固定する物や、足場に移動電源車を挟むことで安定させる物などを用意し、軽量かつ小型化することで可搬性が向上したという。

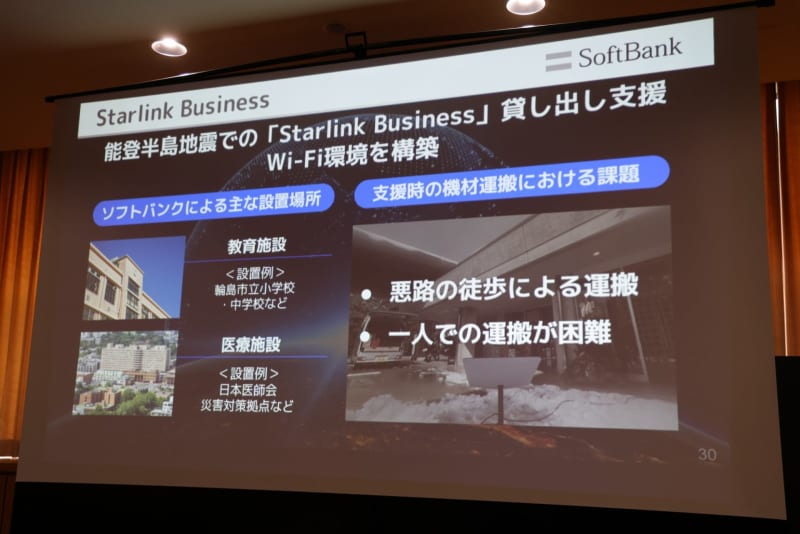

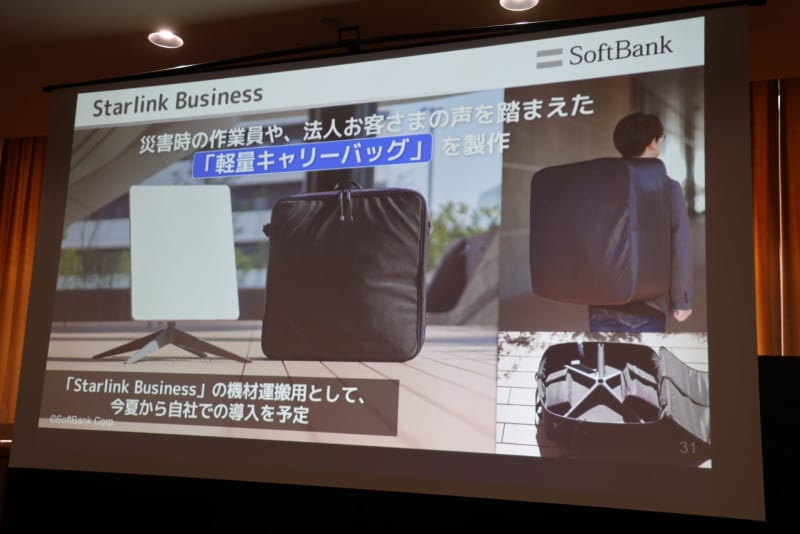

また、伝送路障害時に活躍する衛星アンテナでは、人間1人が背負って持ち運べるような運搬具を用意していたが、今回新たに衛星ブロードバンド「Starlink Business」で利用するアンテナも同様に背負って持ち運べる運搬具を開発した。

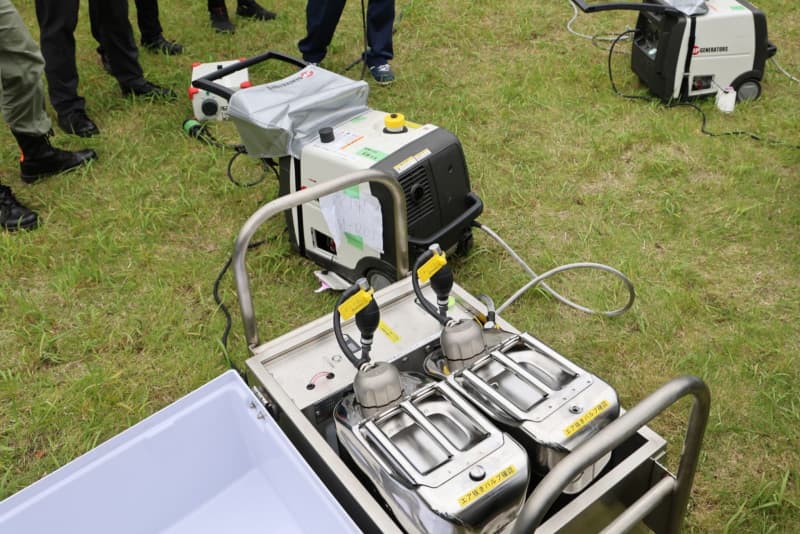

電源関係では、インテリジェントタンクやLPガスを発電機の燃料供給源として追加で導入している。能登半島地震のように、基地局への進入路自体が寸断している場合、発電機の燃料供給に時間がかかり、現状の発電機の給電目安5時間では、燃料供給だけで活動が終わってしまうことが予想される。

インテリジェントタンクでは、中に3つのタンクが用意されており、電源の供給を止めずに多くの燃料を一度に供給できる。LPガスも、タンクを連結させることで多くの燃料を供給できることから、電源を供給できる保持時間が飛躍的に伸ばすことができたという。

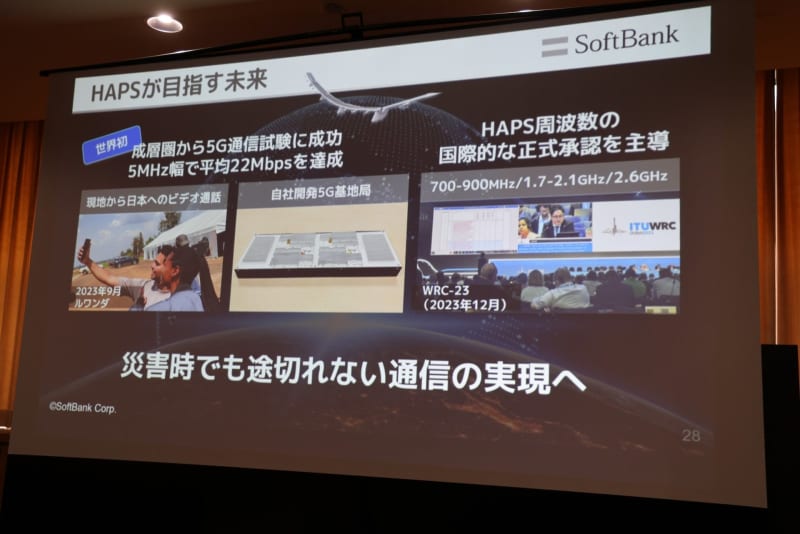

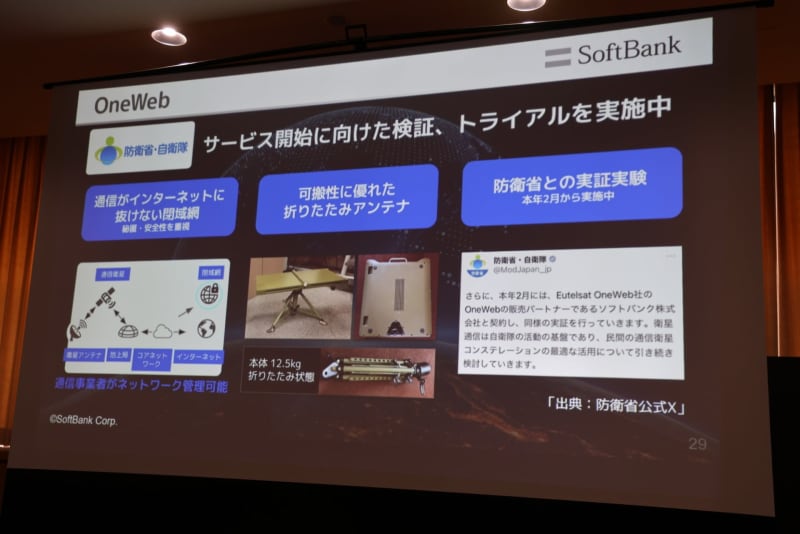

HAPSや水循環システムなど

同社では、このほか空から通信エリアをカバーするHAPSや静止衛星「OneWeb」などの取り組みを進めている。

このほか、少ない水を循環させることで、水道が止まった避難所にシャワーや手洗い設備を備えられる「WOTA」や「WOSH」などの設備で避難所支援を行うなど、グループ全体で災害復旧対応を進めている。