by 池紀彦

【ドラゴンボール Sparking! ZERO】

10月10日 発売予定(Steam版のみ10月11日)

価格: 通常版 8,910円

デラックスエディション 11,660円

アルティメットエディション 12,650円

サウンドアルティメットエディション 14,960円

バンダイナムコエンターテインメントは、10月10・11日発売予定となるプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用3D対戦アクション「ドラゴンボール Sparking! ZERO」の対戦モードのメディア向け体験会を実施した。

会場に用意された試遊バージョンではCPU相手の対戦モードが体験可能で、孫悟空やベジータなどのメインキャラクターから、ミスターサタンなどのネタキャラまで幅広く選択してゲームがプレイできたので、本稿では会場で実際にバトルした内容について紹介するとともに、プロデューサー・古谷純氏の合同インタビューでの内容についてレポートしていきたい。

17年振りに復活した「Sparking!」シリーズ最新作

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」は、「ドラゴンボールZ Sparking!」シリーズの流れを組む3D対戦アクションゲームだ。2005年にプレイステーション 2向けにリリースされた「ドラゴンボールZ Sparking!」が初出、その後2007年10月に発売した「ドラゴンボールZ Sparking! METEOR」以来17年振りの最新作となる。

本作ではCPUやオンラインマルチプレイによるプレーヤー対プレーヤー、またはCPUとの対戦モードがあり、それ以外にも選んだキャラクター目線で原作の物語に沿ってストーリーを追体験できる「エピソードバトル」や、バトルのシチュエーションを自分で作れる「カスタムバトル」などのシングルモードも用意されている。

「エピソードバトル」については、主人公の孫悟空のほかにベジータなど8キャラクターが選択可能で、それぞれのキャラクター目線で原作の物語を追いつつ、そのキャラクターのエピソードに関連したバトルが楽しめる。内容については、主人公の孫悟空を選んだ場合は最も長く、「ドラゴンボールZ」のラディッツとの戦いから「ドラゴンボール超」の力の大会編までの物語が楽しめるボリュームとなっている。

デモシーンでは原作に沿う形で物語が展開していくが、その中には選択肢が登場し、原作とは異なる選択を行なえるのが「エピソードバトル」の特徴の1つだ。例えば最初のラディッツとの戦闘では、息子の孫悟飯が連れ去られた後にマジュニア(ピッコロ)が現れて共闘するという流れが原作の展開だったが、ここで選択肢が出現し、原作同様に共闘するか、原作と異なる展開として1人で闘う流れも選択できるのだ。

共闘を選択すれば原作同様のストーリーが展開するが、ここで1人で闘う事を選択すると、孫悟空が単身、ラディッツの元に向かおうとするIF展開が発生する。

本作ではこの選択肢がその後の展開にも影響を及ぼす。ピッコロとの共闘を選ばずにラディッツとバトルする場合、ラディッツとのバトルが共闘を選択した場合と比較して、よりハードになるように調整されているのだ。原作ではピッコロと2人でも苦戦するラディッツとのバトルにクリリンとで挑む事になるわけで、当然バトルに勝つのが難しくなるのはある意味当然の展開とも言えるが、この辺りの難易度調整で原作と異なる道を歩んだキャラクターの苦労と言う「リアル」が追体験できるというわけだ。

異なる選択肢を選んでも最終的には同じストーリーに回帰する場合もあるが、今まで見た事のない新たなストーリーと出会う可能性もありそうなので、製品版が出た際には是非チェックしたいモードと言える。

また、一部のデモシーンにおいては、カメラ切替により、選択キャラクターの一人称視点を楽しむ事も可能で、例えばラディッツとのバトルの最後、マジュニア(ピッコロ)の「魔貫光殺砲」を受けて死んでしまうシーンが一人称視点で体験可能だ。実際の痛みこそないものの、強力な必殺技を受けて倒れる悟空の辛さなどが悟空視点で共有できる。

「カスタムバトル」は、「エピソードバトル」以上に柔軟性の高いバトルがエディットできるユニークなモードだ。戦闘のシチュエーションをステージからキャラクター、さらにはセリフまでこちらでエディットして遊ぶことができる。なお、エディットしたバトルは共有して公開する事も可能とのことで、誰も想像した事がないようなユニークなエピソードに出会えるかもしれない。こちらも原作を知る人ほどより楽しめるモードになりそうだ。

試遊バージョンながらも既に50キャラクターも選択可能!

続いて対戦モードについてみていこう。今回の試遊バージョンでの対戦モードは最大3人によるCPU対戦のみがプレイできた。なお、製品版の対戦モードでは、最大5人までのキャラクターが選択可能となる。選択キャラクターについては、あくまでも最大人数のため、1人のみ選択して戦う事も可能だ。なお、本作のマルチプレイにおいては、複数プレーヤーによる共闘モードはないようだ。

先ずは対戦を行なうバトルステージを選択するところから。選択可能なステージは試遊バージョンの段階で既にナメック星、原野、岩場、都、天下一武道会、界王神界、諸島、廃墟の都、ナメック星崩壊と9ステージも用意されていた。いずれもビジュアルを見るだけで原作を思い出すステージばかりとなっており、製品版ではとんでもない数のステージが選択できるようになりそうで、なんだかワクワクしてきた。

なお、今回は試せなかったが、オンラインマルチプレイ以外にも、2つのコントローラーと1つの画面、1つのゲーム機によるオフライン対戦機能も一部用意されている。キャラクターなどに制限はないが、ステージについては「精神と時の部屋」に限られており、ここで画面分割を使用したプレーヤー同士の対戦が行なえる。

選択可能なキャラクターをチェックすると、孫悟空だけでもバリエーションが非常に豊富なのに驚いた。黒髪の通常状態の孫悟空だけで4種類もあるのだ。まずはベジータと戦闘した時の孫悟空(Z・前期)、次がナメック星での孫悟空(Z・中期)、セル編で死んだ後の孫悟空(Z・後期)、そして「ドラゴンボール超」での孫悟空(超)の4種類となっていた。

見た目的にはどれも同じ孫悟空だが、それぞれ使用可能な技や変身可能なモードなどが原作に準拠する形で設定されている。例えばZ・前期では太陽拳や界王拳、元気玉が使用可能だが、超サイヤ人には変身不可で、Z・中期になると20倍界王拳などが使え、超サイヤ人にも変身できる。

一見すると、最新バージョンが一番強そうに見えるが、逆に原作で使わなくなった技はゲームでも使わなくなる点も重要なポイントとなるので、対戦モードで使う場合はちょっと勝手が異なる。例えば太陽拳を使用したのは最初期の孫悟空だったため、ゲームでも最初期バージョンの孫悟空しか使えないようになっているのだ。

これらに加えて超サイヤ人バージョンの孫悟空もそれぞれのバージョンが用意されており、試遊バージョンにも関わらず、孫悟空だけで合計すると11パターンもある。ただし、孫悟空を1人選んだ場合、2人目以降には変身バージョンに該当するバージョンが選べないようになっている。

同じような形でベジータも試遊バージョンでは13パターンものバリエーションが用意されているのだが、この中にはなんと、最初のバトルでベジータが披露した大猿バージョンも含まれている。巨大な大猿バージョンについては後述するが、これがかなり面白いのでおススメだ。

また、原作にて変身や合体が行なえたキャラクターについては、実際のゲーム上でも変身、合体が行なえるようになっている点も本作の魅力の1つだろう。これらの能力が使えるキャラクターについては、キャラクター選択時の画面上にある「変身情報」で確認が可能。条件が整った状態でボタンを押す事で簡単に変身や合体が行なえる。こうした変身、合体条件は原作に準拠している要素が多いため、例えばゴジータに合体するためには、悟空とベジータの2人が同じチーム内にいる必要がある。

試遊バージョンでの使用可能なキャラクターは、こうしたバリエーションを含めると全部で総勢50人!他のキャラクターとしては、孫悟空の息子の孫御飯は4バージョン、お馴染みの親友クリリンや、初期メンの1人でもあるヤムチャも選択できる。また、序盤のライバルである天津飯やピッコロ大魔王の生まれ変わりであるマジュニア(ピッコロ)、ベジータの息子のトランクスなどの仲間たちに加えて、孫悟空とベジータが合体した戦士ゴジータや、メンタルでは最強のある意味で伝説の格闘家、ミスター・サタンも参戦していた。

ライバルたちもフリーザや魔人ブウ(初期バージョンのみ)、フリーザの有能な部下であるギニュー特戦隊からはバータの存在が確認できた。また、人造人間17号、18号、悪の科学者ドクター・ゲロ、映画で登場したブロリーが確認できた。今回は含まれていなかったが、恐らく人造人間16号や19号、セル、ギニュー特戦隊の他のメンバーなど、最終的には凄まじい数のキャラクターの中から選択できる可能性が高そうだ。

操作難易度はやや高め?ただし動きは超カッコいい!

ステージとキャラクターを選択したらいよいよバトル開始だ。キャラクター選択時には最初にバトルに挑むキャラクターが選択でき、最初はそのキャラクターとのバトルとなる。

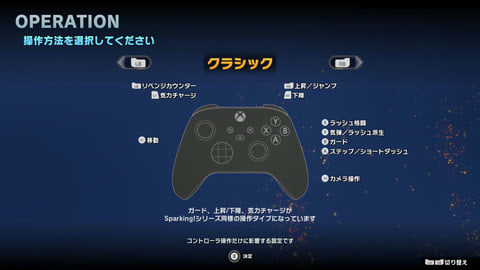

本作の操作方法はおすすめの操作タイプとしてスタンダードが用意されているほか、過去の「Sparking!」シリーズ共通の操作タイプであるクラシックも用意されている。それぞれボタン配置が異なっていて、配置が違うのはガード、上昇/下降、気力チャージで使用するボタンのみだが、過去作をプレイしてきた人はクラシックを使う事で違和感なくプレイできるし、シリーズ初見のプレーヤーは本作に最適化されたボタン配置のスタンダードのほうが操作しやすいかと思う。なお、以下のボタンの説明については「Xbox ワイヤレスコントローラー」使用を基準とし、全てスタンダードのボタン配置で説明している。

また、本作には「バトルアシスト」と呼ばれる設定も用意されていて、コンボや追撃、ドラゴンダッシュやガード、受け身、リベンジカウンターなどそれぞれにアシスト機能付けることができる。これらをオンにすると、攻撃時にボタン連打のみで簡単なコンボ繰り出せたり、相手からの単純な攻撃は自動的にガードしてくれたりする。

「バトルアシスト」は初心者にとってはとても便利な機能だが、コンボ時は手動の方がほかの操作を絡めることでよりダメージが出せたり、攻められている時はオートガードのせいで行動に制限がかかってしまったりする場合もあるので、ゲームにある程度慣れてきたら「バトルアシスト」をオフにしたほうがより自由で戦略性のあるバトルを楽しめるかと思う。今回はひとまず初見での試遊ということで、全てのアシストを有効にした状態でプレイしている。

本作の基本操作は左アナログスティックで前後左右の移動を行ない、LBでジャンプ、押し続けると空を飛ぶことができる。LTを推し続けることで下降も可能だ。ダッシュ操作はAボタンを使うショートダッシュが基本だが、RTを押しながらダッシュすると相手の気弾を弾きながら移動できるドラゴンダッシュが使える。

敵への攻撃はXボタンで行なえるが、これも移動しながら使う場合はダッシュ格闘と呼ばれるアクションとなり、相手を吹き飛ばす攻撃になり、うまく吹き飛ばすと追撃が行なえる。同じボタンでも何もしていない状態で押すとラッシュ格闘となり、連続入力でコンボ攻撃が行なえ、最後に相手を吹き飛ばす。

ラッシュ攻撃中に別の攻撃を入れたい場合はYボタンによるラッシュ派生や、アナログスティックの上方向とYボタンホールドで相手を打ち上げるリフトストライク、アナログスティックの下方向とYボタンホールドは下段攻撃のグランドスラッシュ、さらにはRBボタンで相手の後ろに回り込めるラッシュ高速移動も使える。

気弾を連続発射するラッシュ気弾などはYボタンで発動できる。またガードはRBボタンで、相手のスマッシュ格闘の攻撃をうまくガードできれば体制を崩せるメリットもある。ただしガードに対して投げがあるなど、この辺りは上級者同士のバトルではかなり読み合いが必要になってきそうだ。

なお、こうしたアクションの一部はHPゲージ下部にある気力ゲージを消費する。消費した気力はRTトリガーホールドによる気力チャージで溜められる。この時のビジュアルはドラゴンボールでよく見られる、オーラをまとった感じで気合いを溜めるアクションだが、これが本作では非常に重要なアクションとなっている。

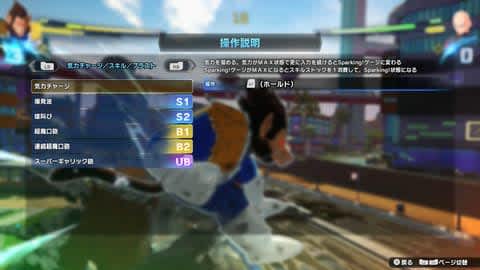

気力ゲージがMAXの状態でさらに気力を溜める事で、気力ゲージがSparking!ゲージに変化、さらにゲージをMAXにした状態でスキルストックを1消費することで、自身を「Sparking!」状態にすることが可能だ。Sparking!状態になると、この状態の時にのみ使える「激烈ラッシュ」や「超高速移動」、「Sparking!コンボ」などの特殊アクションが使用できる。いずれも強力な攻撃なので、如何に気力ゲージを溜めていくかも本作の重要な要素の1つといえる。

ちなみにスキルストックというのはキャラクターの下に表示される特殊なポイントで、「Sparking!」状態にする意外にも変身や強力なスキル使用、超見極め、リベンジカウンターといった特殊なアクション発動時に消費する。スキルストックは時間経過や気弾はじきなどのアクションで回復することが可能だ。

変身アクションについては、条件が整っている時ならいつでも十字キーの上キーで変身パネルを表示させて変身できる。また仲間と交代したい場合も、十字キーの左キーで交代パネルを開くことで簡単に交代可能。攻撃中に交代パネルを出して交代することで、攻撃を継続させながらキャラクターを交換することもできる。

基本的な操作について一部抜粋しつつざっくりと書いてみたが、とにかく操作方法が多彩なので、これらを意識して出すというよりは、ボタンの役割を大まかに把握しつつ、後はプレイを繰り返して慣れていき、感覚的にプレイするスタイルがベストだ。また、ポーズして操作説明を見る事で、これらの細かい情報がチェックできるので、プレイ中に気になる操作方法をチェックするような形で頭と体で覚えていくのがいいだろう。

全てのキャラクターは操作できなかったが、何戦かキャラクターを変えつつ、CPU相手にバトルを繰り返してみた。キャラクターごとの強さ表現はされているものの、その差は原作とは異なり、その強さを引き出すためにはプレーヤーのスキルが必要不可欠だ。そのため、的確な操作ができないと悟空を使用していてもヤムチャ相手に簡単にボコボコにされてしまう。カッコいいキャラクターたちの動きを再現するためには、プレーヤー自身のスキルもそれなりに必要、というわけだ。

本作は原作再現が非常に重要視されており、必殺技などがうまく決まると非常にカッコいいビジュアルが楽しめる。また、ダメージを一定以上喰らうと、原作と同様に服が破れたりするキャラクターもいるなど、原作を知る人ほど楽しめる仕掛けがあちこちに用意されている。また、背景のオブジェクトも一部は破壊が可能となっており、人造人間とのバトルが繰り広げられた都を選択した場合、背景のビルなども多くが破壊可能となっており、段々と崩壊する街並みも楽しめるのは面白い。

なお、原作でできないことはゲーム内でもできないように設定されている。例えば空を自由に飛べる舞空術が使えないミスター・サタンの場合、ゲーム内のミスター・サタンも舞空術は使えないのだ。ただし、ゲームプレイに支障をきたさないような調整は施されており、上昇や下降などの操作は可能。むりやりジャンプを繰り返すアクションを行なうことで強引に空を飛ぶことができ、ゲーム的には問題なく空中の敵とも渡り合えるが、舞空術と違って空中に停止する事はできないため、そのままにしていると少しずつ落下してしまう。

また、今回の試遊バージョンで個人的に興味深かったのは、大猿に巨大化したベジータが選択可能なキャラクターの1人にいたことだ。

「ドラゴンボールZ」にて、ベジータの切り札の1つとして登場した大型化だが、他のキャラクターと比べて非常に巨大な大猿がゲーム内にて操作して他のキャラクターと戦えるのは、非常にユニークな体験となった。キャラクター選択時のビジュアルを見ると、明らかに大猿ベジータだけがデカいのが分かる。しかもデカいだけでなく、そのパワーも圧倒的で、街のフィールドを選ぶと、街中の建物などをガンガン破壊出来て爽快なのだ。ただし、巨大な体のため、足元の敵に攻撃が当てにくく、これらの相手には離れて気弾を当てたり、足元の敵を攻撃する操作などで対策する必要があるため、必ずしも最強にはなっていないところも面白い。

ざっくりとあれこれと対戦モードをプレイしてみたが、率直に言うとシリーズファンには馴染みのある動きかもしれないが、やはり初心者にはちょっと操作が煩雑に感じられた。今回は「バトルアシスト」を全て有効にしてプレイしてみたが、それでもできることが多岐に渡るため、それなりにやり込んで、どの操作でどのアクションかといった動きを体で覚えていく必要があるのは間違いない。最近何かと怠惰な筆者としては、個人的にはもっと適当なアクションだけでも、それなりに遊べるようなモードがあったらいいのにと思ってしまった。是非フルオートをさらに超えた、超楽チンモードみたいな操作スタイルの実装を期待したい。

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画面は開発中のものです