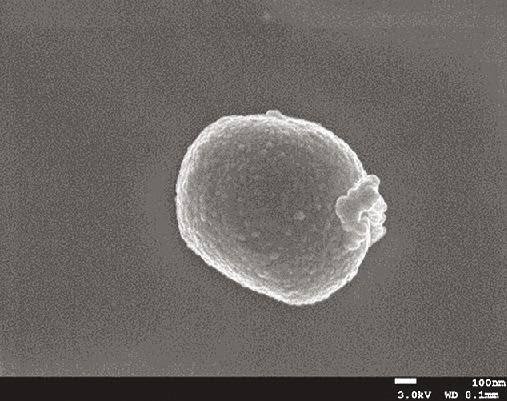

清水建設と名古屋工業大学は、高い塩分濃度を含む汚染土壌や地下水の浄化に有効な微生物を発見し、単離(混合物から純粋な1種類の物質だけを抽出)することに成功した。対象は塩素化エチレン類を安定的に脱塩素化する微生物「デハロゲニモナス属細菌NIT-SK1株」。微生物の働きを利用し、海水と淡水が混合した汽水または海水環境下にある汚染土壌や地下水の浄化を推進する。汚染土壌などを浄化施設まで運搬する従来手法に比べ、沿岸部などで取り組む浄化対策工事の低コスト化や二酸化炭素(CO2)排出量の削減を見込む。

13日に発表した。清水建設によると、トリクロロエチレンなど塩素化エチレン類で汚染された土壌・地下水の浄化手法として、微生物反応を用いて汚染土壌を脱塩素化する「バイオレメディエーション」が注目されている。今回、有効な微生物としてデハロゲニモナス属細菌NIT-SK1株を発見、単離した。

同社によると、デハロゲニモナス属細菌NIT-SK1株が塩分濃度4%程度の模擬地下水環境下でもトリクロロエチレンを無害なエチレンに安定的に還元できることを確認。一般的な海水の塩分濃度は約3・6%という。脱塩素化活性を持つ既知の細菌は地下水の塩分濃度が1%を超えると脱塩素化反応が抑制され、汽水・海水環境下では十分な浄化性能を発揮できなかった。

デハロゲニモナス属細菌NIT-SK1株を用いたバイオレメディエーションで従来手法からコストを半減し、CO2排出量も大幅に削減できる見込みだ。

バイオレメディエーションの適用は従来、汚染土壌に栄養剤を注入し土着の微生物を活性化させる方法が主流だった。デハロゲニモナス属細菌NIT-SK1株の活用により、有用な微生物が存在しない現場でも原位置での土壌・地下水浄化が可能になる。