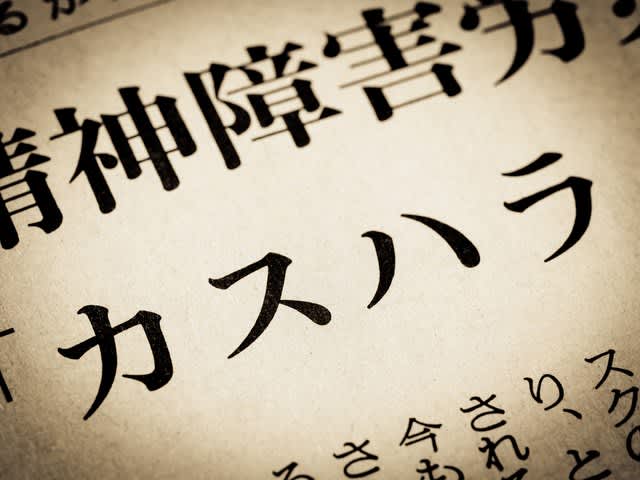

上司が部下へと高圧的な態度を取り、時には暴力沙汰へと発展するパワハラ。職場の女性への性的な発言や、時には身体接触も伴うセクハラ。いずれも職場で見聞きするだけでも不愉快極まりないハラスメント行為だが近年、社会問題と化しているのは客から従業員へと悪質なクレームを押しつけるハラスメント行為であるカスタマーハラスメント、通称カスハラだ。

「繊維や流通などの労働組合でつくるUAゼンセンがカスハラに関する調査結果を6月5日に発表。サービス業の組合員3万3000人を対象に“2年以内でカスハラの被害にあったことがあるか”を尋ねたところ、46.8%があると回答。加害者は50代〜60代の高齢者と見られるケースが多く、50代と60代を合わせて全体の56.6%という数字でした」(全国紙社会部記者)

サービス業に従事する2人に1人は、カスハラに遭遇する時代。茨城県水戸市では、閉店騒動に追い込まれた店舗まである。

「名古屋コーチンでだしを取ったラーメンを朝は1杯350円から販売し、人気を博した中華そば『いっけんめ』茨大店ですが、2年ほど前にラーメンへのトッピングを巡って60代と見られる男性客とトラブルに。客を“出禁”扱いとするも、嫌がらせはエスカレート。“潰れちまえ”“火をつける”といった嫌がらせの電話が1日に20件も寄せられる日もあったそうです。結果的に昨年7月に店は閉店となりました」(前同)

しかし、男性はこれだけでは飽き足らなかったのか、茨大店閉店後も市内の別の店舗へと同様の嫌がらせの電話をかけていたという。

「警察の捜査が本格化したことで男性は脅迫罪に問われ、今年1月、水戸簡裁で罰金10万円の命令を受けました。ただし、店側は客の嫌がらせが原因で店を潰されている。男性客への処分が妥当なのかは、はなはだ疑問です」(同)

■弁護士が解説 悪質“クレーム行為”が罰金10万円のワケ

カスハラ客による悪質な嫌がらせ行為が原因で、店は閉店に追い込まれているにもかかわらず、なぜ加害者の罰金はわずか10万円で済まされてしまうのか。労働問題に詳しい旬報法律事務所の新村響子弁護士が取材に対して解説する。

「1つはカスハラが、お客さんと店の間で起きたトラブルに過ぎないと見なされているからです。企業内や取引先との間で起きやすいパワハラやセクハラとは違い、カスハラは企業で働く人と組織の外の人であるお客さんとの間でのやり取りです。

企業としても対処することが困難で、警察としてもお客さんから会社へのクレームを脅迫や業務妨害と線引きするのが難しい。刑事事件として扱うのは難しいというのが実情です」(新村弁護士)

また、日本社会独自の考えや商習慣もカスハラを生みやすい環境を作り出しているそうだ。

「“お客様は神様です”との考え方も危険です。些細なミスで店員さんがお客さんに“申し訳ありません”と謝る日本の商習慣もカスハラが横行しやすい原因です」(前同)

近年ではカスハラ客に“NO”を突きつける企業も急増中。JR西日本は今年5月に“カスタマーハラスメントに対する基本方針”と題した声明をHP上に発表。悪質なカスハラ客には警察や弁護士と連携した上で、法的措置を含め対応する可能性を示唆した。

「ポスターが1枚、車内に貼ってあるだけで、人の心理は変わります。大手企業がカスハラは刑罰の対象になり得ますよと利用者に警鐘を鳴らすだけで、抑止力はあるのでは。企業内でもお客さんへの対応を従業員個人の技量に任せるのではなく、過去の事例をもとにマニュアル作成などをする必要があるでしょう」(同)

東京都では全国に先駆け、カスハラ防止条例の制定が今秋にも見込まれる。店員に少し“注文”をつけただけと思っていたとしても、一歩間違えれば、捜査機関から“物言い”をつけられかねないクレーム行為。悪質なクレーム行為にはくれぐれもご用心を。