by DLIS・柳谷 智宣

先日、筆者が代表を務めるDLIS(NPO法人デジタルリテラシー向上機構)に、ESTAの申請で公式料金の5倍にもなる金額をぼったくられた、という相談がありましたので、ご紹介します。

渡米する際、ビザ免除プログラムを利用するためにESTA(Electronic System for Travel Authorization、読みは「エスタ」)の申請を行う必要があります。基本は、出発の72時間前までに取得しておきます。申請料金は21ドルで、クレジットカードで支払うことが可能です。

ESTA申請公式サイトのURLは「https://esta.cbp.dhs.gov/」であることを覚えておいてください。「dhg.gov」は、米国国土安全保障省(United States Department of Homeland Security:DHS)のドメインです。

▼ESTA申請公式サイト

https://esta.cbp.dhs.gov/

ESTA申請公式サイトは、政府用の「.gov」ドメインが使われ、自由の女神がトップページに表示されています。ここから「CREATE NEW APPLICATION」をクリックし、手順に従って進めるとESTAを申請できます。右上の言語変換アイコンで日本語表記にすることも可能です。

ESTAの申請は日常的に行うわけではないので、多くの人はGoogleなどで検索してアクセスしようとするでしょう。この検索をするときに罠が仕掛けられていて、検索結果ページに表示される広告などから高い手数料を取る「代理申請」サイトに誘導されてしまうことが問題になっています。前述の通り、ESTAの申請は自分自身で簡単に行うことができますが、知識のない人をだまして、高額な手数料を上乗せしてくる代理申請/申請代行業者がいるのです。

筆者の環境で「ESTA」と検索すると、公式サイトはGoogleでもBingでも、広告を含めた並びの中で上から4、5番目に表示されました。上位に表示されるのは、広告のほかには、日本の外務省や在日米国大使館と領事館のウェブサイトです。ESTA公式サイトが英語なのに対し、これらは日本語なので、上位に表示されるのかもしれません。これらのページにはESTA公式サイトへのリンクもあります。

問題なのは、検索結果の一番上に表示される広告です。ウェブサイトにアクセスすると、しっかりとしたデザインで多くの場合は日本語による親切そうな説明も表示され、公式サイトを知らない人なら、ESTAの申請はここから行えば問題ないだろうと、あっさり勘違いしてしまうでしょう。

そのままウェブサイトの説明に従って手続きを始めると、公式の申請サイトと同様に個人情報を入力したり、さまざまな質問に回答することが求められます。最後に決済をするときになると、ESTAの申請料金21ドルに加えて、手数料が90~100ドルが追加されているのです。確かにこのまま請求すると、約5倍の料金となってしまいます。

実は、在日米国大使館のウェブサイトには「注:第三者が無許可で情報提供料や申請手数料を要求する模倣ウェブサイトにご注意ください。これらのビジネスやウェブサイトは米国政府とは一切関係ありません」という記載があります。申請を代行するウェブサイトが多数存在するのです。

ウェブデザインがいかにも公式っぽく作られており、日本語でESTAの説明や申請していないと渡航できない、飛行機への登場が拒否されるなどと焦らせるような文言が並んでいます。旅行のために必要なのですから、特に確認せず手続きを始めてしまうのも納得です。

DLISに相談に来られた方は、クレジットカードの明細が届いた段階で気が付いたそうです。とはいえ、筆者が確認したサイトでは、クレジット決済の画面に手数料が加わった金額が表示されていました。多くの人は決済画面の金額はあまり意識していないようです。

必要事項は全て申請者が入力しているので、代行するのも直接するのも手間はほとんど変わりません。それなのに、高額手数料が発生するのは納得いかない、というのも分かります。しかし、申請と決済が済んでいるなら、サービスは提供されてしまっています。適切な金額だとは思えないでしょうが、代行事業者の多くは海外の会社でもあり、交渉しても返金は難しい状況です。

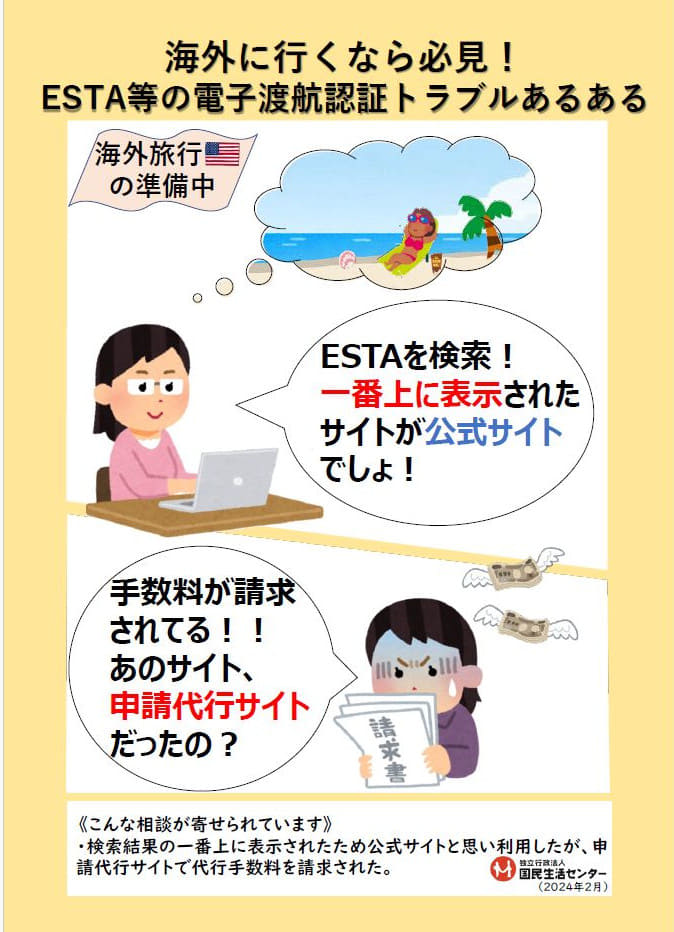

国民生活センターも、ESTAなどの電子渡航認証トラブルに対しては、検索結果の一番上に表示されたサイトを公式サイトと思い込み、手数料を請求されるトラブルに関する注意喚起を行っています。

電子渡航認証にはアメリカのESTAのほか、カナダの「eTA」(イータ)、オーストラリアの「ETA」(イータ)、韓国の「K-ETA」(ケーイーティーエー)などがあります。また、2025年からはヨーロッパの一部の国で「ETIAS」(エティアス)が導入される予定です。

新型コロナウイルス感染症に関連した行動規制が一段落し、海外旅行に行く人が増えているので、電子渡航認証申請の機会も増えていることでしょう。検索サイトの広告はクリックせず、必ず公式サイトから申請することを肝に銘じてください。

高齢者のデジタルリテラシー向上を支援するNPO法人です。媒体への寄稿をはじめ高齢者向けの施設や団体への情報提供、講演などを行っています。もし活動に興味を持っていただけたり、協力していただけそうな方は、「dlisjapan@gmail.com」までご連絡いただければ、最新情報をお送りするようにします。

※ネット詐欺に関する問い合わせが増えています。万が一ネット詐欺に遭ってしまった場合、まずは以下の記事を参考に対処してください

参考:ネット詐欺の被害に遭ってしまったときにやること、やってはいけないこと