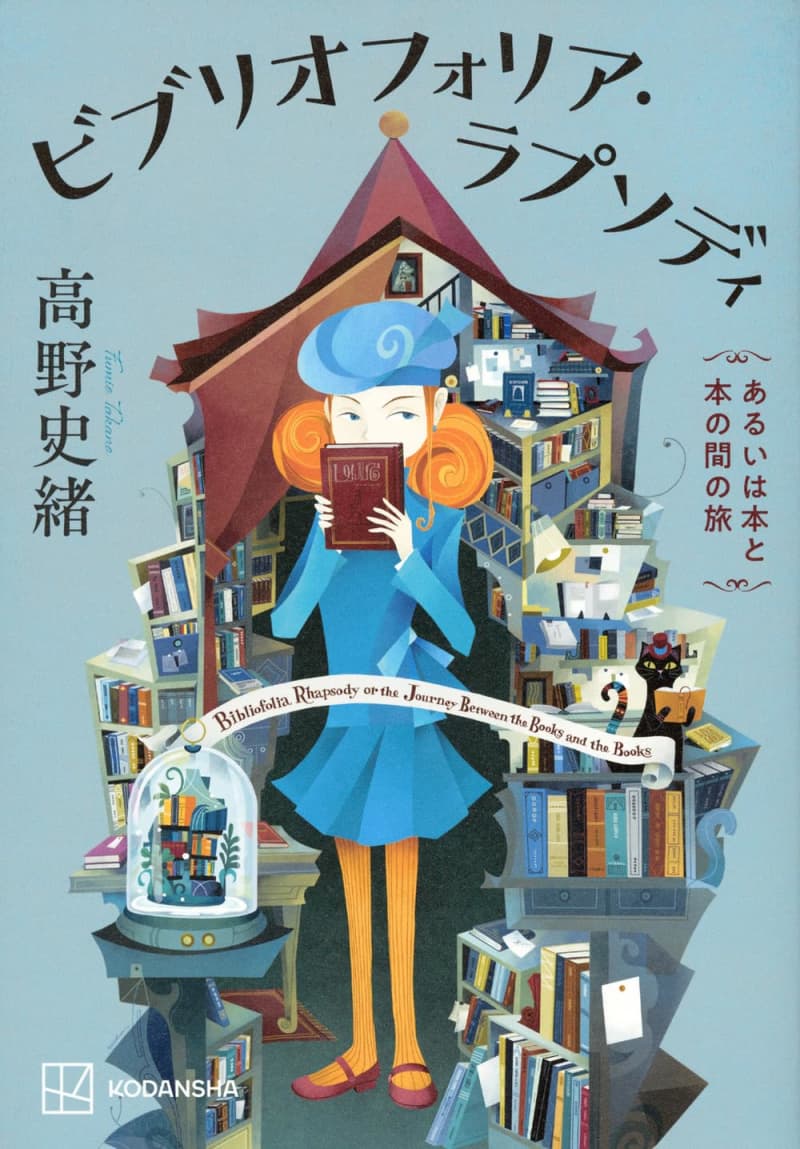

刺さる。本と小説が好きな読者ほど、深く鋭く胸に刺さる。高野史緒の新刊『ビブリオフォリア・ラプソディ あるいは本と本の間の旅』(講談社)は、そのような作品だ。なお作者は今年(2024年)、青春SF『グラーフ・ツェッペリン あの夏の飛行船』(早川書房)で、55回星雲賞日本長編部門を受賞した実力派である。

本書は短編集だが、収録された5作の前にプロローグ「ダブルクリップ」、後にエピローグ「ダブルクリップ再び」が置かれている。ちなみにダブルクリップとは、簡単に紙を挟んでまとめる事務用品のこと。文芸業界では、小説のゲラ(校正刷り)などをまとめるときに、よく使われている。そのダブルクリックの話を前後に置いたのは、五つの物語を挟んでまとめているというイメージを、読者に与えるという意図があるのだろう。なお、各話でもダブルクリップという単語が出てくる。作者のこだわりというべきか。

それはさて措き、物語である。冒頭の「ハンノキのある島で」は、世界中で「読書法」が制定された近未来が舞台。新刊の「寿命」は6年が限界と定められ、それを超えた本は、古典指定、保存書籍指定された本以外、すべて廃棄されるのだ。本の所持と読書が禁止された、レイ・ブラッドベリの『華氏451度』よりは緩やかな規制だが、ほとんどの本に寿命が設定された嫌な世界だ。しかし作中では「読書法」が、すんなりと受け入れられている。それを作者は、膨大な作品が積み重なり、さらに新たな作品が次々と生まれることで、作者も読者も限界を迎えたからだとしている。ここは頷く部分が多い。特に、蔵書の物理的な限界に触れ〝読書家であればあるほど、もう本が置けないので本が買えないという状況に陥っている〟という一文に、激しく同意。私の周りの本好きの人も、もう本を増やしたくないと、図書館で借りたり、電子書籍を購入したりしているのである。

だから短いサイクルで本が入れ替わっていく世界を、それはそれでありかなと、つい思いそうになる。だけど、アガサ・クリスティでほんの数冊、エラリー・クイーンやディクスン・カーに至っては一冊も残らなかった世界は、やっぱり嫌だ。なにしろ私の海外ミステリー・オールタイム・ベストワンは、カーの『ビロードの悪魔』なのだから。

ああ、いけない。話がズレてしまった。物語は、そんな世界でかろうじて作家をしている久子が、ある決意をするまでの過程が描かれている。本書全体にいえることだが、リアルなのに幻想味がある文章による描写が秀逸。そして現実の先に、このような未来がないことを祈りたくなるのだ。

続く「バベルより遠くはなれて」は、コンビニで働きながら、日本で唯一の南チナ文学の翻訳者をしている泰が主人公。チャツネ・キムチ・メシウマの代表作の翻訳に苦戦中の泰が、不老不死の呪いを解くために日本で暮らしているという外国人と知り合う。呪いの解除にひとつの答えが示されるのだが、このエピソードはストーリーの補助線。メインは、文化の違う南チナ語を、いかに日本語に移植するかという奏の苦闘である。たまたま最近、翻訳家・池央耿のエッセイ集『翻訳万華鏡』(河出文庫)を読んで、ここまで深く考えて日本語に翻訳しているのかと感心していただけに、奏の苦悩がリアルに感じ取れた。読書の効用というべきであろう。

色もの文芸評論家が、作家を目指すもうひとりの自分と出会い、互いの想いをぶつけ合う「木曜日のルリエール」、かつて美人女子大生詩人と持てはやされたものの、今は蹲るように生きている主人公が、本当の詩人になるまでを描いた「詩人になりますように」。やはりどちらも痛々しく、そして読ませる作品だ。私は文芸評論家の肩書で仕事をしているので、「木曜日のルリエール」は、本当に痛かった。

そしてラストの「本の泉 泉の本」は、四郎と友人の敬彦が、まるで迷宮のような古書店で古本を探す。四郎は、「ハンノキのある島」で、ちらちら言及されている四郎と同一人物であろう。とんでもない古本マニアらしい二人のやり取りや、四郎が次々と古本を“確保”していく様子が、実に楽しい。また、出てくる本のタイトルと作者名、簡単な作品紹介は、すべて作者の創作。それを読んでいるだけで、なぜこの本は実在しないのかと身悶えしてしまう。自分が知らない面白い本があると思えば、たとえ架空であっても欲しくなってしまうのだ。作者、古本マニアの気持ちを熟知している。

さらに個人的に感動したのが、四郎が所持しているはずの本を確保する場面の“何しろ帯が違う。帯が違えば別の本ではないか”という一文。そうなんだよ! 帯が違えば別の本なんだよ! いや、映画化などで本の帯が変わることがあるでしょう。そうなったら、つい古本で探しちゃうんだよ(さすがに新刊では買わない)。我が家の書庫に、帯違いで並んでいる同じ本が何冊あることか。この話は、古本マニアの一炊の夢。嬉しくて、どこか切ない名作である。

おっと、また自分語りになってしまった。とにかく本書は、本と小説の好きな人なら必読の一冊。大いに堪能し、読み終わった後は、本棚のいい場所に並べてほしい。

(文=細谷正充)