by 深田昌之

2024年6月13日 開催

本田技研工業は6月13日、新型軽商用EV「N-VAN e:」の発表会を開催した。本稿では登壇者のコメントと、展示されたN-VAN e:を紹介する。

N-VAN e:の発売は10月10日。価格は4名仕様の「e:L4」が269万9400円~280万9400円、「e:FUN」が291万9400円。また、本田技研工業 法人営業部とHonda ON 限定タイプとして用意される乗員1名仕様の「e:G」が243万9800円~254万9800円、2名仕様の「e:L2」が254万9800円~265万9800円となっている。

ホンダはEVラインアップの拡充に積極的に取り組む

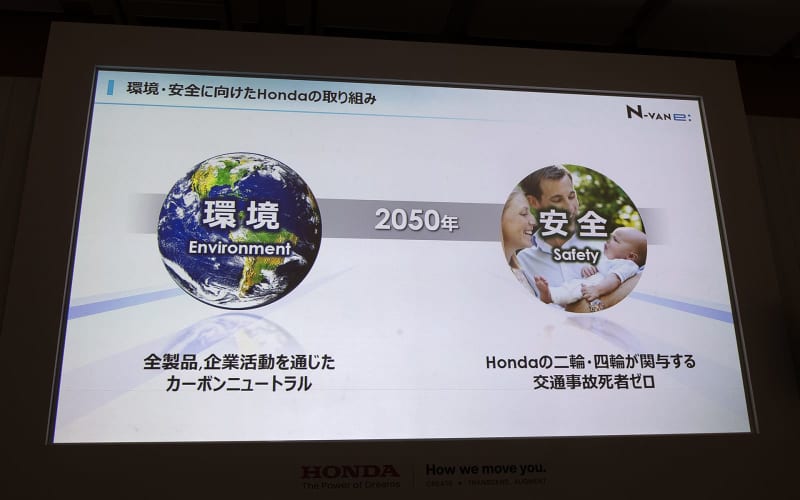

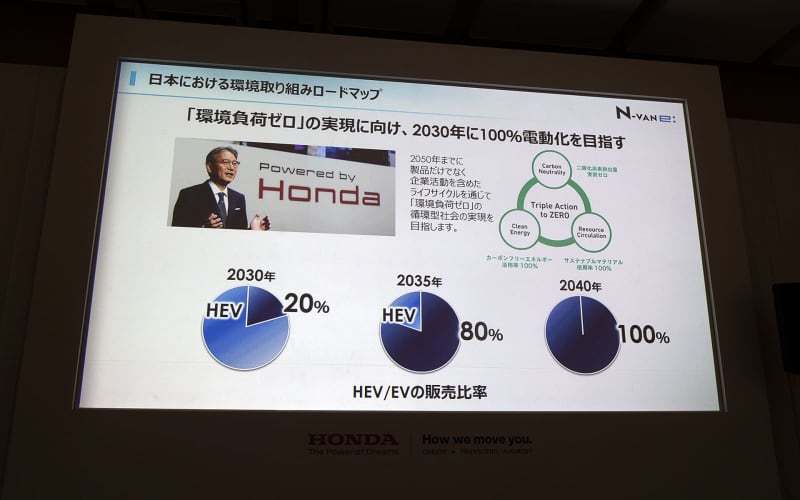

最初に登壇したのは本田技研工業 総合地域本部 日本統括部 統括部長の高倉記行氏。高倉氏は日本市場におけるホンダのEVに対する取り組み、その中でのN-VAN e:の導入意義について語り、「ホンダは2050年に向けた環境と安全に関する目標を掲げております。環境に関しましては2050年に全製品、企業活動を含めカーボンニュートラルを実現するため、2040年には新車販売におけるEV、FCV比率を100%にするという明確な目標を掲げています。安全に関しましては、創業当初から長年取り組みを続けており、これがホンダが目指す2輪、4輪が関与する交通事故死者ゼロの達成という目標です。この2軸の目標のもと、ホンダはお客さまや社会の期待にお応えできる商品、サービスの提供を続けてまいります」と切り出した。

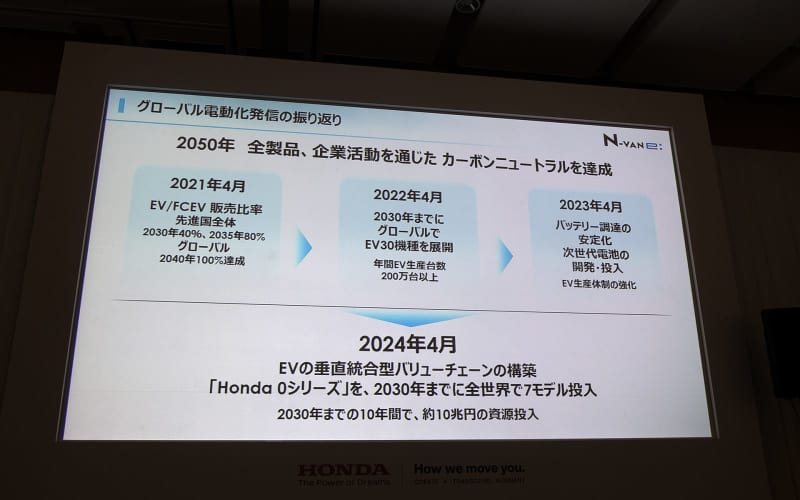

続けて「1つ目の環境につきまして、これまでホンダからお伝えしましたグローバルにおける電動化発信について改めて振り返りをいたします。2021年、三部(本田技研工業株式会社 取締役 代表執行役員 三部敏宏氏)が社長に就任して以来、2050年に全製品、企業活動を通じたカーボンニュートラルの達成を目指しています。EV、FCVの具体的な販売比率、モデル展開、バッテリ調達の安定化や電池の開発、EV生産体制の強化など、ホンダの電動化への取り組みを着実に進め関連する発信を続けてまいりました。昨今、北米や欧州でEVシフトの減速や規制方針の見直しなどの動きもあり、EV化の進展に変化が見られる部分もあります。一方でタイなどEV普及が加速している国も現われています。このような動きの変化はありますが、ホンダとしましてはカーボンニュートラルに向かって、HEVとEVによる100%電動化について手を緩めず前進するスタンスに変化はございません。これまで掲げてきた目標を変えず、国内においても環境負荷ゼロの循環型社会の実現を目指しています」と述べ、100%電動化への方針に変更はないとした。

また、「目標達成に向けて本日N-VAN e:を発表いたします。さらに日本市場における電動化をリードするべく、今後は2025年には軽乗用EV、2026年以降にはSUVタイプを含む小型EV2機種を発売してまいります。加えてEVを快適に使っていただける環境を提供してまいります。ビックカメラさまと連携した充電器設置サービス、そしてENEOSパワーさまが手掛けるENEOS電気の電気料金サービスに関してはすでに全国のホンダカーズにて取り扱いを開始しております。また各地の充電スタンドで充電ができるイーモビリティパワーカードもホンダカーズでご案内しております」とし、EVを使うための環境整備をホンダカーズでワンストップで総合的にサポートすることで、ユーザーに快適なEVライフを提供していくとコメントした。

加えてホンダのEV本格展開にあたり、販売側の準備や体制も確かなものとすべく進めてきたと言い、「ホンダカーズの各拠点にてEVに関するお客さまの疑問や不安を解消し、安心してホンダのEVをご購入いただけるよう、販売店スタッフの受け入れ体制を整えております。本日、N-VAN e:の正式な価格を発表させていただきますが、令和5年度補正予算による事業者用補助金を適用いただきますと、全グレードで200万円を切るお求めやすい価格を実現することができました。政府補助金についても、軽自動車の最大補助額を獲得いたしますので一般の使用用途でも大変にお求めやすく、従来の軽自動車の価格帯でのご提供を実現しています。今後もホンダのEVラインアップの拡充に積極的に取り組む所存でございます」と力強く語った。

コンセプトは“移動蓄電コンテナ”

次に登壇したのはN-VAN e:開発責任者の坂本氏だ。坂元氏は「ホンダは2050年に全製品、企業活動を含めカーボンニュートラルを達成するという明確な目標を掲げております。日本においては大手を中心とした配送企業さまがEV化に取り組み始められており、顕在化している商用業界のEVニーズにいち早く対応していくため、また使い勝手的にも厳しい条件を求められる商用モデルにおいて、耐久性や信頼性を培っていくためN-VAN e:を投入してまいります。N-VAN e:は大手を中心とした配送企業さまと配送業のほか、サービスメンテナンスの営業車といったさまざまなお客さまを主なターゲットユーザーと定めました。一方でN-VAN e:の前輪駆動パッケージによる使い勝手のよさを活かし、個人のお客さまや個人事業者の方に見られるプライベート軽商用併用使いといった幅広いターゲットユーザーも想定しております」と、N-VAN e:で想定しているユーザー層について触れた。

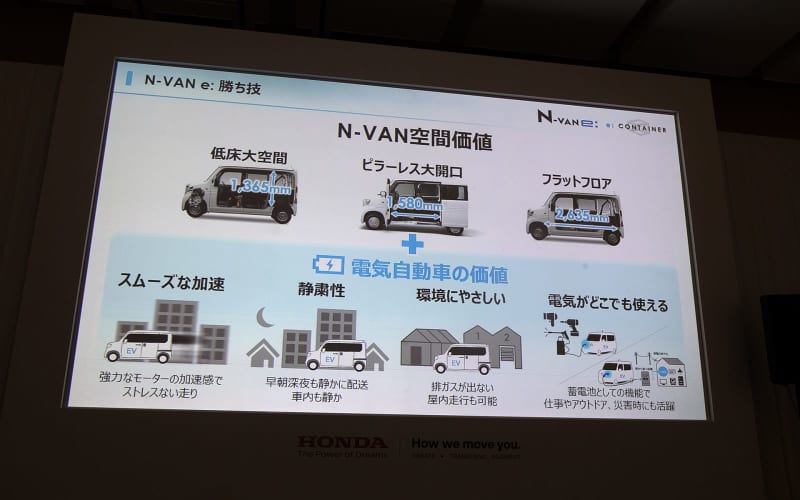

続けてN-VAN e:のコンセプトについて語り、「コンセプトは“移動蓄電コンテナ”です。N-VAN e:の価値を表現した“eコンテナ”としました。環境に優しい、どこでも給電、自由に使えるという、これまでにない価値を持つをクルマを極限までシンプルにして空間価値を極めていく開発を行ないました。ガソリンモデルのN-VANをEV化するにあたり、N-VANの価値である低床空間、ピラーレス大開口、フラットフロアをそのままに電気自動車としての価値を追加しました。屋内のショッピングモールや倉庫の中でクルマを運用しても、排出ガスを出さずに環境に優しいこと、万が一の際、事業所や家屋などどこでも給電できること、早朝や夜などエンジン騒音が気になる時でも静粛性を保てているということなど、EV独自の価値を追加することで、N-VAN e:はこれまでにない商用EVとなっています」と紹介した。

また、タイプ展開については「N-VAN e:は幅広いターゲットユーザーのニーズに応えるために4つの展開を行なっております。1つ目は積載量の最大化を目的にした“ひとり乗りパッケージ”を採用し、かつリーズナムな価格を目指したGタイプです。このGタイプでは座席が1つしかないため、助手席側のダッシュボードを極限シンプルに長物を積載できる仕様となっています」。

「2つ目はL2タイプです。こちらは2人乗りとしながらGタイプ同様の長物の積載を可能としています。L2タイプでは2人目の乗員の座席を運転者の後方に配置しました。これらのG、L2とも法人営業部での販売のほか、インターネットの“Honda ON”でも販売いたします」。

「そしてL4タイプは一般的な4座仕様です。昨今の働き方改革を受けて時間限定で仕事をする方が増えてきていますが、プライベートと商用といった使い分けに対応するよう、N-VANで好評のダイブダウン式の助手席が付く仕様となっています」。

「そしてFUNタイプは乗用ニーズとしてより快適にお使いいただける装備を適用しました上級タイプです。ベースのあるN-VANの魅力をそのままに軽商用EVのさまざまなニーズに応えていきたいと考えています」と、タイプごとの特徴を紹介したあとにデザインをついて解説した。

N-VAN e:のデザインついて坂元氏は、「エクステリアは冒頭でもご紹介した“eコンテナ”をコンセプトに環境と人に寄り添うことを目指しました。フロントマスクにサステナブルマテリアルを使って、環境に優しいイメージを分かりやすく表現。新作したバンパーはシンプルで厚みを感じるようなデザインと、しっかりとした形状で立体感を表現しています。充電リッドに関しましては、分かりやすく使いやすい位置としてフロントグリルに配置しました」と説明。

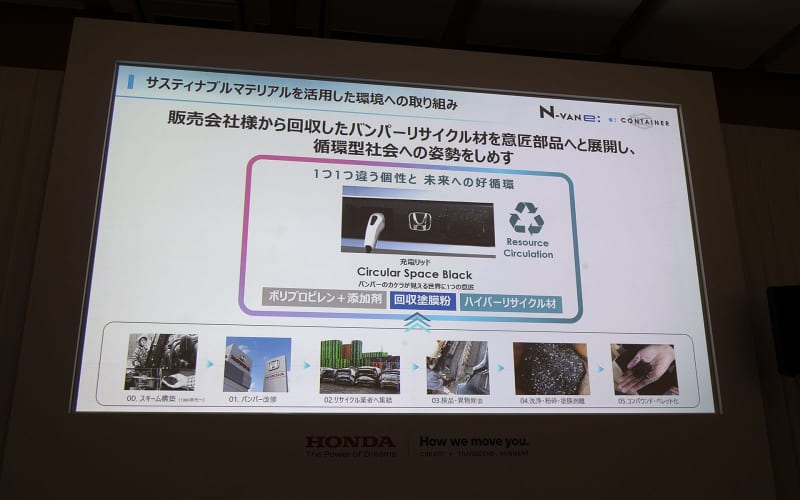

また、N-VAN e:で新たに導入されたサステナブルマテリアルを活用した環境への取り組みについても紹介を行ない、「ホンダは1996年からバンパーのリサイクルに取り組んでおり、そこから25年以上かけ、改修、異物除去、塗装膜剝離、ペレット加工などの技術を進化させてまいりました。しかし、バンパーのリサイクル材は加工時に剝がした塗膜がわずかに表面に残ってしまうので、再利用するにしてもアンダーカバーなど見えない部分に使ってきました。しかし今回、環境に優しいクルマを開発するにあたって、材料でも貢献できないかと考えリサイクルバンパー材を使ってこれまでにないチャレンジを行ないました。物性を合わせバンパーとして生まれ変わらせ、表面の細かな粒々もリサイクル材の特徴として活用しています。インテリア部品ではセンターコンソールに色味を調整することで採用しました。また、1番目立つチャージリットのグリル部には、リサイクル時に剝がした塗装膜をあえて混ぜることで、大粒のキラキラに見える意匠としています。リサイクルマークを見える位置に配置することで積極的に見せるリサイクル材として採用しています。歴代のホンダ車が息づく“世界にひとつだけのグリル”として装着しています」と解説した。

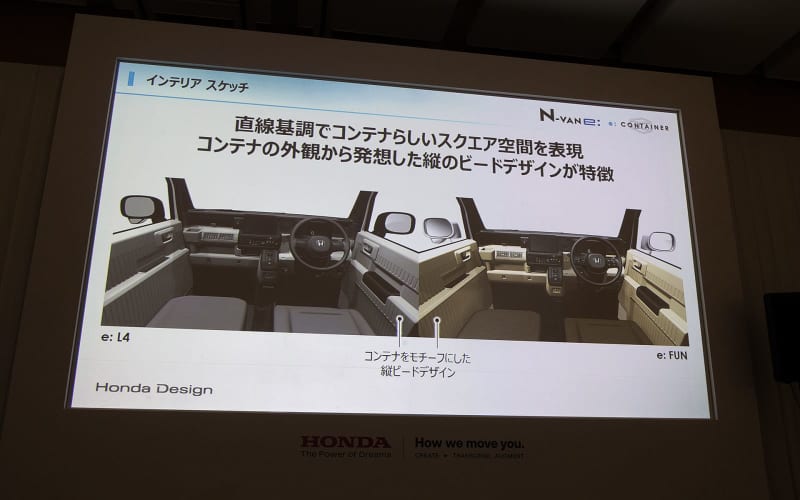

また、インテリアについては「インテリアのデザインコンセプトもeコンテナです。コンテナらしいスクエアな空間を表現するため直線基調とし、コンテナの外観から発想した“縦のビードデザイン”を特徴としました。こうしたデザインにしたことでインテリア材の強度が増したので、その分、薄くすることができ軽量化にも貢献しています。また、積み荷でインテリアの側面を削ったとしても傷が目立ちにくくなっています。機能配置も運転者を中心とすることでより使いやすくなっています」と紹介した。

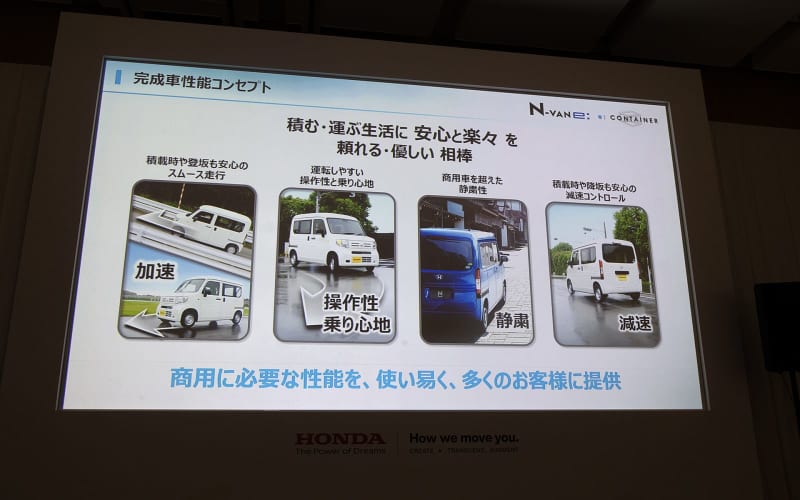

さて、ここからはEVに関連することの解説だ。坂元氏は「コンセプトは“積む、運ぶ、正確に安心と楽々を、頼れる優しい相棒”としました。求める性能としましては、積載時や登坂でも安心できるスムーズな加速、商用車と思えないような静粛性、積載時などのブレーキの減速コントロールがスムーズに行なえるように実現。商用車に必要な性能を、操作性もよく、使いやすく快適な乗り心地を実現し、それらを多くのお客さまに提供できるクルマとして開発しました。軽自動車EV化にあたってはモーターをはじめとするパワーユニットの小型化、集中配置、バッテリパックであるインテリジェントパワーユニットの薄肉化により、ベースとなるN-VANのガソリン車空間価値をそのままに、EV化を進めてまいりました。航続距離はWLTCモードで245kmと競合他社に対して競争力のある性能を実現しています」とのこと。

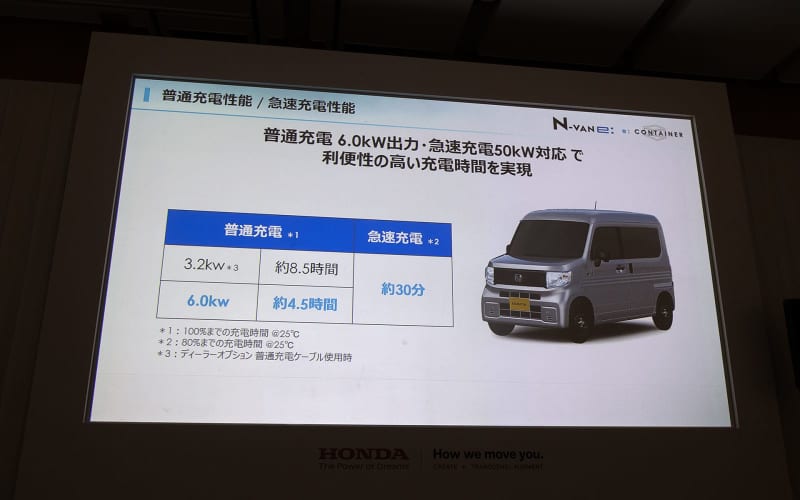

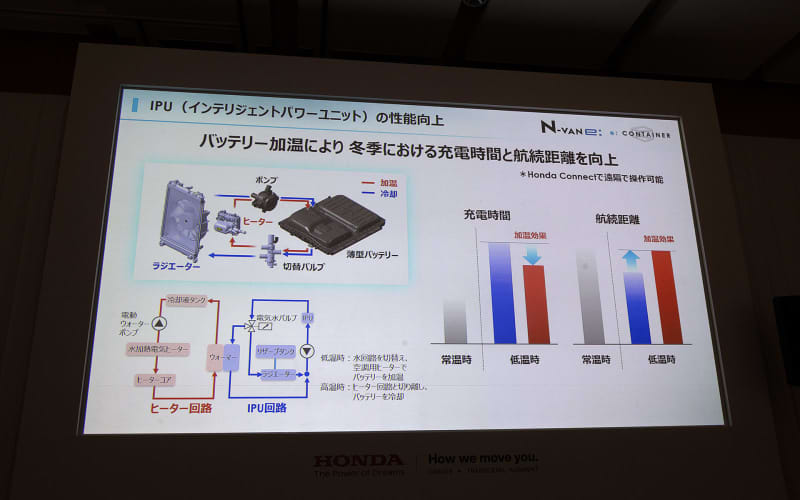

充電機能については「N-VAN e:は普通充電が6kW、急速充電が50kWに対応しますが、バッテリ容量が29.6kWhと大きいため、お客さまの使い勝手を考え、普通充電性能は200Vの限度である6kWとしています。これにより6kWの普通充電で4.5時間、急速充電では50kWで充電量80%まで30分と利便性を追求しました。また、航続距離や充電時間をしっかり提供するために、インテリジェントパワーユニットの熱マネージメントシステムとして、熱くなったバッテリは水配管で冷却し、寒冷時には冷え切ったバッテリに水加熱ヒーターを作動させることでバッテリを加温します。冬季を含め、年間を通じてバッテリを最適な温度に保つことで航続距離の低下や充電時間の悪化を抑制することができます」と解説した。

N-VAN e:には給電機能もある。この特徴について坂元氏は「移動と暮らしをシームレスにつなげる新しい機能としてパワーサプライコネクターを開発しました。普通充電ポートにパワーサプライコネクターを挿入することで、1500WのAC給電が可能になります。スマホやパソコンの充電、日常生活やレジャーを想定し、移動と暮らしをシームレスにつなぎます。このパワーサプライコネクターは小型軽量化となっているので、小さな手の方でも簡単に使えるように設計しています」と説明した。

次に衝突性能についての解説。「N-VAN e:は乗用車並みの6つのエアバッグを搭載していて、軽商用版として初めてサイドエアバッグとサイドカーテンを採用しました。事故の状況を調べると側面衝突時に多くの方が頭部や胸部の障害で亡くなられています。そのようなことからホンダ製品が関わる交通事故者ゼロに向け、積極的に取り組みました。また、多重事故の防止を目的とする衝突後ブレーキシステムを採用しました。軽自動車として初搭載となります。事故実態調査では重症、死亡に至るケースで約50%が1次衝突ではなく、2次、3次といった多重衝突を起因とすることが示されています。衝突後ブレーキシステムは衝突や追突の衝撃をエアバッグシステムが検知すると、電動サーボシステムにより自動的に作動。車両の減速をさせることで多重衝突による傷害、被害の軽減を図ります」と説明した。

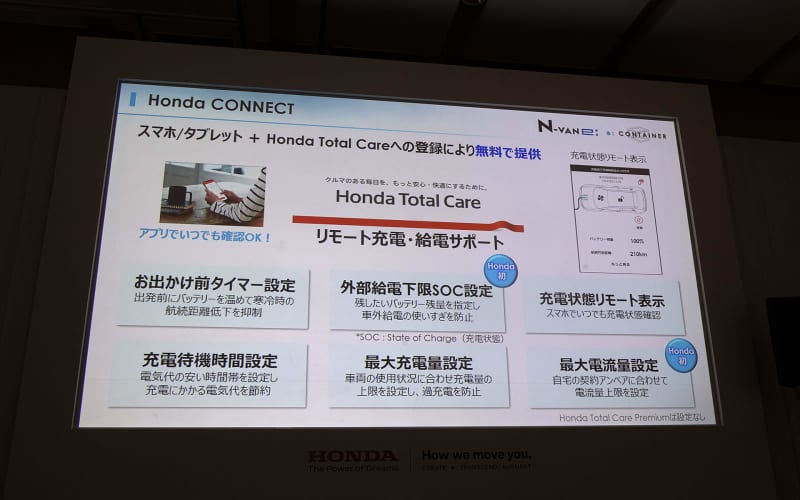

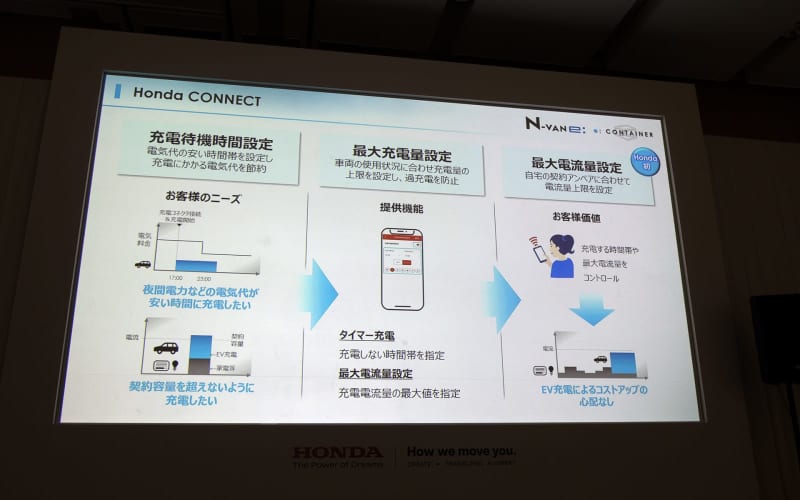

最後はコネクト機能についての説明だ。坂本氏からは「ホンダトータルケアのIDを持っていれば、無料で充電時間待機設定やお出かけ前充電設定、ホンダ初となる最大電流量設定や外部給電下限SOC設定が使用可能です。また、1つのスマートフォンから複数台の車両に対しそれぞれの設定を行なうこともできます。お出かけ前タイマー設定は、出発時間に合わせ車内を快適な温度にし、寒冷時には充電器にさえ接続さえしておけば、出発前にバッテリを温め航続距離低下を抑制する機能になります。外部給電SOC設定は残したいバッテリ残量を設定し、車外給電の使いすぎを防止する機能になります。充電機能としましては電力会社が提供する夜間電力などの安い時間帯での充電を可能とする充電待機時間設定になります。また、過充電を防止する最大充電量設定や、ブレーカーが落ちないよう契約電流量に合わせて設定する最大電流量設定の機能も使用可能です。ぜひ無料で使用できるコネクト機能をご活用いただければと思います」と紹介した。