深刻な生徒数・部員数の減少に悩まされながらも、高校ラグビー界に存在感を示し続けている大阪朝鮮高校ラグビー部。2020年度の花園100回大会でベスト4に進出。昨年の代も部員20名弱で新人戦を戦い、全国有数の部員数を抱える東海大大阪仰星を倒し、また界隈を驚かせた。

そんなチームを取材していくと、10年以上に渡ってポジティブな影響を与え続ける“外部日本人コーチ”の存在に行きついた。慶應義塾大学、日本代表で活躍した名フランカー、野澤武史氏だ。いかに民族の壁を越えて朝高と出会い、チームに何をもたらしたのか。

【大阪朝高特集・前編】

2013年に当時の監督との出会いがあった

始まりは2013年。

野澤氏は2009年に現役引退後、母校・慶應のコーチを経て日本協会のリソースコーチという役職で活動していた。全国のブロックを回り、高校年代の強化をするという取り組みだ。その過程で運命的な出会いがあった。

「当時、リソースコーチと高校の先生方が一緒にコーチングについて学ぶ合宿をやっていました。そこに参加されていた呉英吉(お・よんぎる)先生と意気投合したんですね。『一度朝高に来てくれないか』とおっしゃっていただきました。僕も当時慶應での指導が終わってフリーという立場だったので『ぜひ』と。そこからチームとの縁が始まり、その後監督が2回交代され今の文賢(むん・ひょん)先生に至るまで、かれこれ11年ぐらい指導させてもらっていることになります」

出会ったのは、当時大阪朝高の監督だった呉英吉氏。在任8年間で7度の全国大会出場、2年連続花園ベスト4を成し遂げた名将である。現在は韓国へ渡り、韓国ラグビー協会理事、韓国ラグビーフル・ユース代表コーディネーター、OKファイナンシャルグループラグビー部監督などをつとめている。

海の向こうから取材に応じていただいた呉氏も「そう、意気投合したんですよ」と言葉を重ねる。

▲現在は韓国ラグビー界の要職につく呉氏

写真:金明昱

「野澤さんとは年齢も離れていました(干支が同じで呉氏が一回り年長)けど、本能的な部分でラグビーへの情熱が通じていました。さらにそこから理性でラグビーを語れる点にも共感しました。あと二人共、あだ名が“ゴリ”で同じなんですよ(笑)」

呉氏は自身のコーチング理念や、朝高ラグビー部のストーリーを野澤氏に話した。創部から50年近い歴史があり、民族学校という立ち位置から様々な困難があった。黎明期は、ドラマ「スクールウォーズ」のような世界で、喧嘩っ早い選手たちが集まり楕円球に触れて更生していく、そんな時期もあったという。関係者の尽力もあって、1992年からチームは公式戦に参加できるようになり、足かけ10年20年の取り組みで、激戦区大阪を勝ち抜き全国大会へ出場するまでになっていた――。

「野澤さんはそんな朝高の歴史を聞いて、面白いですね!と言っていました。こんな学校は日本には他にないと。野澤さんが学ばれた慶應のような日本の伝統校とは全く違った歩みでしたからね。あとはOB含めた密な人間関係でしょうか。朝高ではOBが厳しい練習を課した後にご飯に連れていったり、部でバーベキューをやるとなればOBが肉を届けてきたり。そんなことが日常風景なんです。そういった関係性も面白がっていただけたのではないでしょうか」

「日本一になるとはどういうことか教えてほしい」

「呉先生はこうもおっしゃいました。生徒たちに、日本一になるとはどういうことかを伝えてほしいと。朝高はまだ全国制覇を成し遂げていない、そこに大学時代日本一(※)を経験した僕の経験を還元してほしいと」(野澤氏)

当時のチームは野澤氏から「日本一」の経験値、その階段の登り方を吸収したいと考えていた。

「(2013年)春の選抜大会で僕らはベスト4に進出しましたが、他の3校の顔ぶれも全部大阪でライバルも強力だったんです。府の予選を勝ち抜き、日本一になるにはどうすればいいか。もう一段上に登るために、生徒たちへの接し方や目標設定、練習の仕方を変えていかなければと思い、野澤さんと意見交換をしていました」(呉氏)

かくして現在まで続く野澤氏のコーチングが始まった。スポットコーチという関わり方で、普段は他のコーチ陣とメールやLINEなどでやりとりをしつつ、夏の合宿や全国大会前の直前合宿といったタイミングでチームに帯同する。

これまで接してきて、見えた朝高選手の良いところとは。

「一つはラグビーに対してとても真摯だなと。勝つためなら何でもするというような文化は朝高にはありません。あとは選手たちの柔軟性ですね。僕はアタック&ディフェンスのストラクチャーやスキルについて『こういう風に考えたらもっとうまくいくんじゃない?』という提案をします。そうすると朝高の生徒たちは、次に来る時までに自分たちでそれを消化して工夫しているんですね。『これはちょっと違うな』という部分もきちんと見極めて。情報を取捨選択して、さらにアレンジできる。これは他のチームにはない良いところだなと思います」

※大学時代日本一:慶應義塾大学創部100周年時の大学選手権優勝メンバー、野澤氏は当時2年生ながら主力として活躍した。大学4年時には主将としてチームを牽引した。

ラグビーと韓国料理で民族の壁を越えた

気になるのが、“外部日本人コーチ”が民族学校でコーチをすることに障壁はなかったのか、ということだ。これについて呉氏は「全くなかったです」と言い切る。

「僕たちは1992年に日本の公式戦に出場できるようになりました。高体連、日教組、日本弁護士連盟、日本の高校の先生方…本当に多くの方からサポートを受けまして。ラグビーを通して(日本社会に)貢献したいと思っていたので、その時代からは日本の方を受け入れないという意識は全くなくなりましたね。自分自身もそうあるべきだと思って周りに働きかけてきました。何よりラグビーになれば同じ人間じゃないですか」

野澤氏は「正直に言って最初は不安でした。国籍も違いますし、慶應以外のチームにラグビーで携わるのも初めてで」と初期の頃を振り返る。ただ中に入ってみれば、OBも保護者も暖かく迎えてくれた。ハングルと日本語という言葉の違いはあるが、ラグビーという万国共通言語があった。

そして、もう一つ野澤氏と朝高の絆を深めたのが食事だった。そう韓国料理が「舌に合った」のだ。

「最初の合宿の3日目で一緒に色々食べさせていただいて距離が縮まったのを覚えています。僕は肉も辛いものも大好きで、韓国料理が舌に合うんですよ。もし好物がフランスパンだったら、ここまでの関係は築けなかったかもしれません(笑)」

「今では、(コリアンタウンの)鶴橋で食事をする機会もあります。鶴橋駅高架下の『茂利屋(もりや)』さんという煙モクモク系の串焼屋さんがめちゃくちゃ美味しいんです。ここは僕が初めてコーチングした代の李城鏞(り・そんよん、前近鉄ライナーズ・現ヤクルトレビンズ)のご家族がやっているお店で。この間もそこで食事をしながらスタッフとラグビー談義で盛り上がりました。各コーチそれぞれがラグビー観を持っている朝高スタッフと議論している時間が僕は最高に好きなんです」

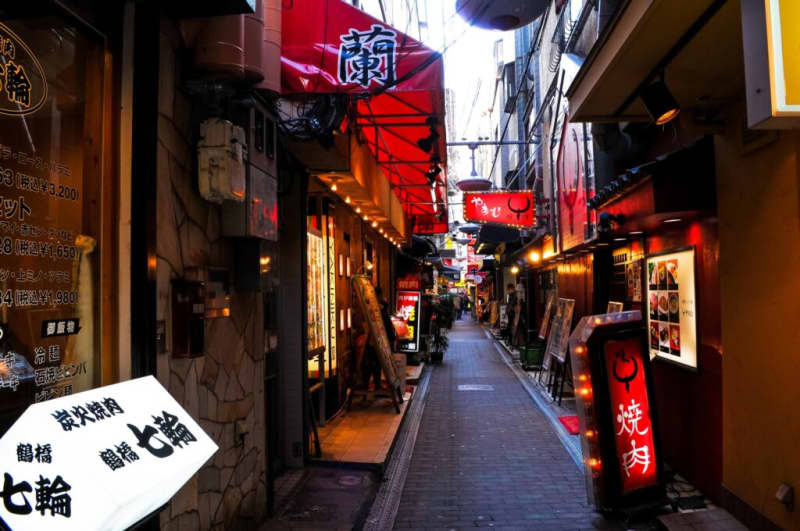

▲コリアウンタウン鶴橋で食事を共にすることも

写真:AC

民族の壁を感じるどころか、「ここまで入り込んだか」という経験もした。朝高で指導を重ねるうち、呉氏の新年会に招待されるほどになったのだ。

「指導を初めて5年目だったでしょうか。呉先生が毎年開いている新年会に呼んでいただいたんです。ゲストとして上座の方に座らせていただきました。逆に女性の方はずっと立って仕事をされていて、そんな日本にはない文化にびっくりしつつ、俺もここまで受け入れてもらえたか、と感慨深かったです」

“外部日本人コーチ”が再確認させた伝統の「タックル」

今では、野澤氏は朝高ラグビー部になくてはならない存在となっている。時にタフなコンタクト練習を指揮して選手たちに恐れられることもあるが、それ以上に対話を重ねる野澤氏は慕われる存在であるはずだ。

現体制の文監督も全幅の信頼を置いており、「野澤さんとのつながりは本当に大事にしていかないと」と語る。

▲野澤氏と現チーム指導陣

写真:野澤氏提供

野澤氏のコーチングスタイルを紐解くキーワードは様々あるが、一つは「刺激」を与えることだ。その時々の状況に合わせて質問を投げかけたり、デジタルデバイスを使ってプレー映像を見せたり、多くの引き出しの中から選手・コーチ陣の可能性を刺激するものを当てていく。こういったスタイルと朝高に根付く「柔軟性」がうまく噛み合ってたと言えるだろう。

また、“外部日本人コーチ”だからこそ言えることもある。中にいてはなかなか気付けない、言いにくい「本来の強み」をズバッと言い当てるのだ。

これまでの取材を総合すれば「タックル」「コンタクトの強さ」などがキーワードになる。タックルに関してはこんなエピソードがある。

「在日ラグビーの父と呼ばれる全源治さんの本を拝読し、朝高ラグビーの哲学は”タックル“だと確信しました。奇しくも、慶應大学もタックルが存在意義のチームで僕の中でそこが合致しました。ただ、時を経てラグビーIQの高い子が増え、やんちゃな子が減り、朝高もスマートなアタックが信条のチームになりつつありました。ある代ではタックルよりもアタックにマインドがむかっていましたので、そこはズバッと指摘させてもらいました。僕は痛いことを言っても意外と嫌われないキャラクターで、そこは得をしているかもしれません」

粘り強いタックル、それを支えるコンタクトの強さは直近のチームでも武器となっていた。間違いなく野澤氏の言葉が資産になっている。

記憶に焼き付く2020年度花園でのベスト4

野澤氏のコーチングが始まって、一番のインパクトを残したのは2020年度の花園100回大会でベスト4に進出した代だ。

「金勇哲(きむ・よんちょる)、金昂平(きむ・あんぴょん)らを中心に、ユニークな選手が沢山いて、とにかく仲がいいチームでした。李承信(り・すんしん)の代は彼1人がずば抜けた存在でしたが、この代は全員が横並びで各人がリーダーシップを発揮していました」

花園準々決勝の流通経済大柏戦はドラマチックだった。終盤、今は日本代表になっているワーナー・ディアンズのトライを防ぎ、最後のモール攻撃もしのいでパイルアップ、接戦を制しベスト4に駒を進めた。

「ノーサイドの瞬間はずっと朝高に密着取材していた朝鮮新報の記者と抱き合って喜びましたね」

当時すでに2m近い長身だったディアンズ対策もバッチリはまった。

「ディアンズの対面のロックは177cmしかなかったんですが、ラインアウト対策が非常に上手くいきました。5メンにして3人ポッドの方にディアンズを呼び寄せ、1人リフトで確保するという作戦でした。素材がいない中で賢く実を取るという朝高らしい切り抜けでした」

選手たちが自ら考え、知恵を絞って勝利を掴み取る。チーム文化を支えるスタッフにいい影響を与える。野澤氏としても、朝高への指導に手応えを得たターニングポイントだったに違いない。

取材・文:竹林徹(リードラグビー)

【後編】では、大阪朝高の今、そして未来をキーマンの証言をつなぎながら探っていく。