6月14日発売の『SDGs白書2023-2024 持続可能なビジネスへの変革を目指して』(SDGs白書編集委員会 編)は、2030年の達成期限に向けた日本のSDGsに対する取り組みや課題を22人の専門家の寄稿と指標データから解説しているサステナビリティ年鑑だ。

その巻頭記事の中から、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授でSFC研究所xSDG・ラボ代表である蟹江憲史氏のスペシャルメッセージを全文公開する。内容は3月に国連大学ウ・タント国際会議場で開かれたシンポジウム「GSDR 2023とSDGs-2030アジェンダ後半のビジネス変革に向けて」の基調講演で語られたもので、自身が執筆に参加した国連の報告書「持続可能な開発に関するグローバル・レポート(GSDR)2023」について紹介している。

この記事はインプレス刊『SDGs白書2023-2024 持続可能なビジネスへの変革を目指して』(SDGs白書編集委員会 編)の一部を編集・転載しています(編集部)

SDGsをめぐる現状目標達成可能は15%に留まる

2030年までのSDGs達成への折り返し地点を迎えた今、私たちはどこまで目標達成に向けて進んでいるのでしょうか。GSDR 2023は、この視点から現状と課題を総括しています。

GSDRは、既存のさまざまなアセスメントを統合し、SDGs達成の観点から再評価することを目的とした「アセスメントのアセスメント」です。国連事務総長の任命を受けた独立した科学者グループによって作成されており、政策と科学を結びつける役割を担っています。

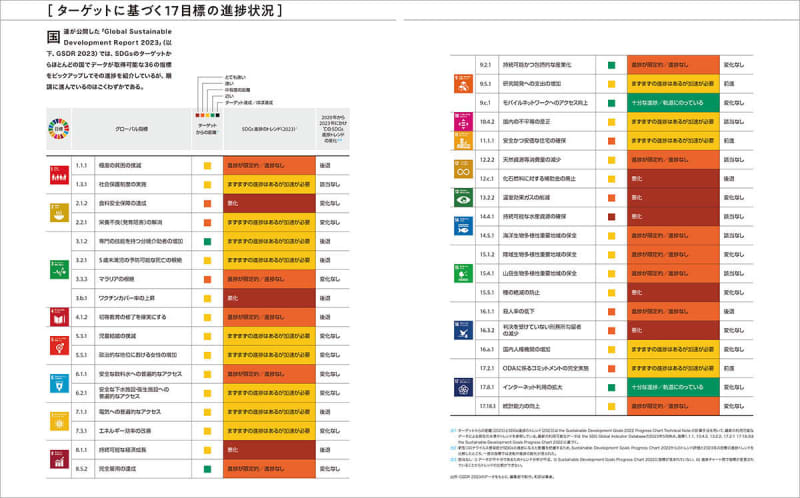

SDGs「231の指標」のうち、ほとんどの国でデータが取得可能な36指標を見ると、目標達成が確実なのはわずか5つ。このままのペースでいけば、達成可能な目標は全体の15%にすぎません。気候変動やコロナ禍、戦争など、さまざまな要因が絡み合い、特に環境や人権に関する目標が後退しています。しかし、一方で、いくつかの国ではSDGs達成に向けた取り組みが進展しています。2030年や2050年を目標とした企業や組織の取り組みにより、社会の仕組みや人々の行動が変化しているのです。

過去には年間約2.5兆ドルの投資額が必要とされていましたが、パンデミックの影響で2020年のギャップは3.9兆ドルに拡大しました。しかし、世界全体の投資から約1.1%をSDGs関連の分野に追加投資することで、SDGsの達成が近づくことが明らかになっています。

国連事務総長が警鐘。デジタル化が大きな鍵

この分析を受けて、2023年のSDGサミットにおいて、アントニオ・グテーレス国連事務総長は現在の状況が非常に厳しいと警告しました。「誰一人取り残さない」というSDGsの理念が実現されないばかりか、SDGs自体が取り残されてしまう可能性があるとの指摘もありました。

これに対するレスキュープランとして多様な広がりを持つ領域、教育、貧困、再生可能エネルギー、デジタル化、雇用と社会保護、気候変動・自然環境の6領域によるアクションを提示しています。特にデジタル化は効果的な手段となると考えています。加えて、ジェンダー平等も広がりを持つ領域として挙げられています。現在のペースでは達成に300年かかるというデータが示されている領域ですが、ここに力を入れることで横断的な課題解決が可能になるとみています。

一方、日本の岸田文雄総理も「人間の尊厳を強調」し、日本も新しい時代に合わせた戦略に改定し、ポストSDGsを含めた検討と対策を進めていくことを述べています。

SDGsの達成には変革的な社会シフトが不可欠

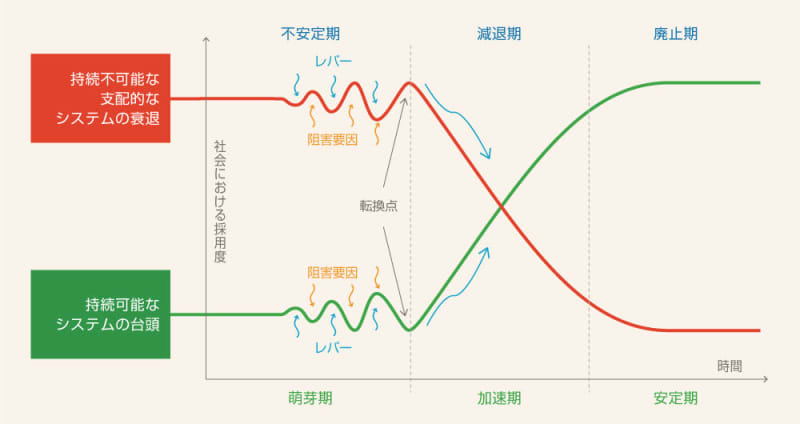

こうした緊急性を要する中で、目標達成を目指すにはトランスフォーメーション(変革)が必要となります。GSDRでは、変革がイマージェンス(萌芽期)、アクセレーション(加速期)、スタビライゼーション(安定期)の3段階で進行する「Sカーブ」モデルを示しています。このモデルでは、変革のための新しい試みに対して、初期には抵抗があるものの、ある程度の転換点を過ぎると、急速に新しい動きが広がるというS字形のカーブが示されています(図1)。

例として挙げられるのが、ノルウェーにおける電気自動車(EV)の普及のプロセスです。変革の主要因となっているのは、人口の少なさ、世論の変化、政策の変化などです。税の免除措置やEVの通行料の免除、バスレーン利用可能といった包括的なインセンティブの成果は大きく、これらの措置により、新たな取り組みが促進され、変革が進みました。

また、新たな取り組みやプロジェクトでは、まずは始動させるイノベーターやアーリーアダプター、スタートアップ企業といった先頭に立つグループが重要ではあるものの、次の「早期行動多数派」となる人々をどう動かすかが鍵となっています。

6つのエントリーポイントと5つのレバー

GSDRでは、変革を促進するのためのエントリーポイント(入り口)と、世の中の変化を促すためのレバー(てこ)となる要素が示されています。

2019年版で紹介された6つのエントリーポイントは、人間の福祉と能力、持続可能で公正な経済、食料システムと栄養パターン、エネルギーの脱炭素化とエネルギーへの普遍的アクセス、都市および都市周辺部の開発、地球環境コモンズです。レバーとなるのはガバナンス、経済と資金、個人と集団行動、科学技術、そして、2023年版では能力構築が追加され、5つとなりました。能力構築は、AIなどの新テクノロジーに対する知識などを含め、大きく世の中を動かすレバーになっていくものと考えています。

シナリオを予測し戦略を示す

実際の変革がまだ進んでいない現時点では、6つのエントリーポイントを通じて、シナリオが何を語っているかに注目し、レビューしました。例えば、2030年や2050年に向けての脱炭素化を実現するために、各セクターでどのような取り組みが必要かをモデル化し、実行することで、人々の行動や企業の行動、政策がどのように変化していくかを示しています。

最も前向きなシナリオであっても、2030年までにSDGsの全ての目標を達成することは難しいということが分かっています。2050年になんとか達成できるかどうか、たとえ達成できたとしても、食料ロスは達成できないといった課題が存在することも分かっています。

また、シナリオの中では、具体的な戦略が示されています。例えば、既存技術の普及や投資の拡大、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの強化、プライマリーヘルスケアへの投資拡大などが予測されています。具体的には、2030年までに低・中所得国への年間2,000億ドルの投資が実行されれば、2050年までに目標達成が可能だろうということです。持続可能な製品や習慣化、資源効率の向上、シェアリングエコノミーの普及、健康的で多様性のある食事の選択や食品ロスを削減していくなども重要です。

2050年までに肥料効率を70%向上させると、収量が32%増加する見込みです。収量を増やすためには、資源を増やすのではなく、効率を上げることが重要となります。同時に、農地を20%拡大し、農業生産を倍増させる計画も進行中です。肉の消費量を40~50%削減し、消費者とサプライチェーンにおける食品の50%を持続可能なものにすることも目指しています。

これらの取り組みは非常に困難であると感じる方も多いかもしれませんが、このぐらいのことをしないと、2050年達成でさえ危ういことが、シナリオから明らかになっています。それほど厳しい状況であることをGSDRが示しています。

日本では高いSDGs認知率。実際の行動との間にギャップ

日本ではSDGsへの関心が高まっており、その認知度は90%を超えています。しかし、「SDGsの内容を詳しく知っている」という項目になると回答率は低くなり、理解と実践のギャップが指摘されています。

この課題に対応するため、日本政府は2023年12月、SDGsの実施指針を改定しました。この改定に向けて、ステークホルダーによる円卓会議が1年間にわたり開かれ、意見が集約されました。「基本法の制定」が提言されましたが、現段階では実現に至っていません。具体的な目標設定や科学的な議論の充実が議論され、エビデンスに基づいた政策形成や成功事例の積み上げが重要視されました。こうした議論の経験が、今後の行動や政策に生きてくることを願うところです。

ゲームチェンジャーになるための3つの要点

ゲームチェンジャーになるために次の3点が重要と考えています。まず、データの活用です。データ収集と分析を通じて、地域や時点ごとのニーズを理解し、適切な対応策を講じることが可能になります。AIやIoTなどの技術を活用し、データ融合を図ることも必要です。企業におけるデータ開示の動きが進んでいますが、新たな課題や変化に対応するためには、SDGsの視点から先行して活動することが求められます。

次に、新たな行動の展開です。既存の抵抗勢力に加え、新たな取り組みに対しても抵抗があるかもしれません。しかし、その先には新たな可能性が広がっています。SDGsに関連する活動は、“SDGウオッシュ”ではなく、持続的な変革を目指すべきです。先を見据えながら、着実に進めていく姿勢が重要です。

最後に、スケールアップです。取り組みの効果を拡大するためには、基準の確立や普及が必要です。効率的な方法で活動を拡大し、より多くの人々に浸透していくことが求められます。xSDG・ラボでは、中小企業向けのSDGs認証制度の構築に取り組んでいます。地域ごとの認証制度を超えた横断的な認証・認定を進めることで、地方創生を推進し、企業がともに取り組む姿勢を促進することを目指しています。企業のみなさんにも、ぜひこの取り組みに参加していただきたいと考えています。

シナジーを作りトレードオフをなくしていく

SDGsが抱える複数の課題が相互に作用し、シナジーを生み出すこと、そしてトレードオフをなくしていくことが大切です。科学はこの点で大きな役割を果たすことができると考えています。

各業界において、SDGsの推進力となるレバーを明確にする必要があります。これは、企業と研究機関が協働できる大きな分野です。SDGsの最後のターゲット17.19には、Beyond GDPの検討を進めることが掲げられています。ウェルビーイングの議論の活性化など、2030年以降を見据えた新しい価値の創出が求められています。

「トランスフォーメーションは可能であり、そして必ずやらなければならない」ということです。21世紀は「災害の世紀」とも呼ばれ、気候変動の影響もあり、残念ながら今後も災害は避けられない可能性があります。そのような中で、SDGsは道しるべになると確信しています。

※本文中の数値は「GSDR 2023」に掲載されているものです。

SDGs白書2023-2024 持続可能なビジネスへの変革を目指して

・価格(電子版):4,950円

・価格(印刷版):6,930円

・発売日:2024年6月14日

・ページ数:238ページ

・編者:SDGs白書 編集委員会

内容

巻頭カラー

17目標でみる2024年の世界

Special Message

第1部 世界の潮流

1-1 特別寄稿

1-2 HPLF2023重点項目の視点

第2部 変革のアクション

2-1 国際機関・中央省庁の動向

2-2 産業動向

2-3 市民社会動向

2-4 課題別動向と話題

第3部 SDGsの指標

3-1 指標研究

3-2 ローカル指標

3-3 世界における日本の位置付け

付録