地主の相続対策において、銀行からの借入、特にアパートローンは欠かせません。しかし、金利上昇、融資審査の厳格化などによって、その活用法に頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。本記事では、地主の相続対策のための融資に関する重要知識を、ティー・コンサル株式会社代表取締役でメガバンク・大手地銀出身の不動産鑑定士である小俣年穂氏が解説します。

地主の相続対策に欠かせない「ローン」

地主の相続対策において欠かせない点が金融機関からの借入(ローン)である。不動産の購入、不動産の建築、不動産修繕資金など多くの場面において金融機関との取引が生じる。したがって、ローンに関する知識は不可欠であり、また対策において金利動向など、日ごろから気にかけておくことが大切である。

アパートローンの金利

地主との関連の深いアパートローンについては変動金利と固定金利がある。各金融機関が独自の基準となる金利水準(ベースレート)を有しており、融資先の属性や資産内容などを検討し、金利を決定している。

また、変動金利については短期プライムレートに連動する仕組み(年2回の見直し)や、TIBOR(Tokyo InterBank Offered Rateの略/一般的には毎月見直し)に銀行のスプレッド(利ざや)を乗せる仕組みなどがある。

固定金利は2年・3年・5年・10年などがあり、固定期間が長いほど金利が上昇する。また、固定金利を選択すると繰上げ返済時に違約金がかかるケースがあり、繰上げ返済を行う予定がある場合には留意が必要である。

最近の傾向では、各金融機関のアパートローンの固定金利が大きく上昇しており、比較的低い変動金利を選択するケースが増えているように思われる。

一方、住宅ローン金利については居住(実需)を目的としていることから、収益性を目的としているアパートローンとは異なり、低い水準で推移している。ただし、住宅ローンについても固定金利は上昇傾向となっている。

短期プライムレートは、さまざまなローンの基準になる

短期プライムレートについて検討をする。

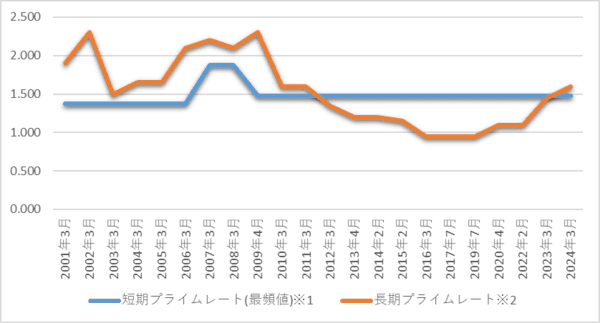

図表1は日本銀行が公表している都市銀行5行の短期プライムレート(最頻値)の推移を図示したものである。作成にあたっては基本的には2001年から各年3月ごろの数値を採用したが、公表されていない年もあるため、極力間が空かないように選定している。

短期プライムレートは2009年から現在に至るまで1.475%で推移しており、安定している。参考として長期プライムレート(みずほ銀行公表)についても推移を表しているが、短期プライムレートの変動が少ないことが明確である。

短期プライムレートはさまざまなローンの基準となっていることから、仮に頻繁に変更したとすると利払いが大きくなるケースもあり、家計に与える影響が大きくなる。

[図表1]日本銀行 長・短期プライムレート(主要行)の推移 出所:筆者作成

※1 都市銀行(みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行)

※2 みずほ銀行が、長期プライムレートとして自主的に決・公表した金利

各銀行のアパートローン残高

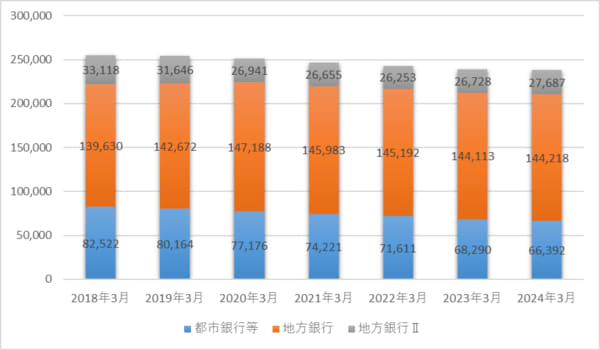

図表2は、一般社団法人全国銀行協会が公表している2018年以降のアパートローン残高の推移を表したものである。

[図表2]一般社団法人全国銀行協会 アパートローン残高 出所:一般社団法人全国銀行協会「(参考)銀行カードローン等・アパートローン残高(確報)」より筆者作成※1

単位:億円

集計対象の銀行が融資しているアパートローンは25兆円程度の残高があり、ここ数年は下落傾向である。都市銀行等が融資を減らしており、一方で地方銀行は14兆円程度で推移している。

アパートローンは毎月約定弁済により残高が減少していくことから都市銀行が新規の融資を減らしていることに対して、地方銀行は新規融資を継続的に実施していることが窺える。

地方銀行にとってアパートローンは融資業務における主要な商品であり、融資担当として多くの人員を配置して融資残高の維持を図っている。

金融機関とのアパートローン取引では、絶対に不正をしない

平成30年(2018年)に発生した「かぼちゃの馬車」事件においては、源泉徴収票や確定申告書、自己資金や不動産収支など審査に必要な資料の偽造が行われ、購入者(借入人)がローンを返済できなくなるなどの多くの被害が発生した。これを受けてスルガ銀行は金融庁からの行政処分が下ったことは記憶に新しい。

当該事象を受けて金融庁において「投資用不動産向け融資に関するアンケート」を2019年に公表している。

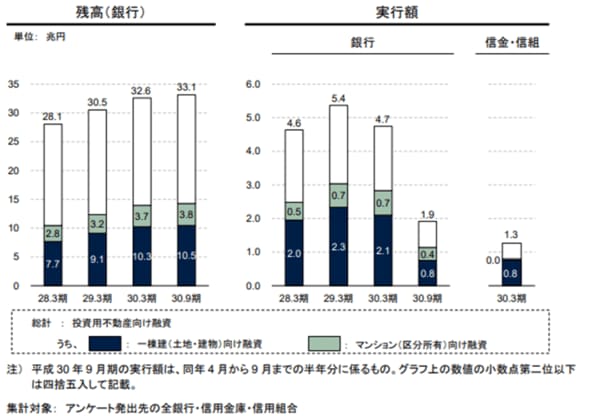

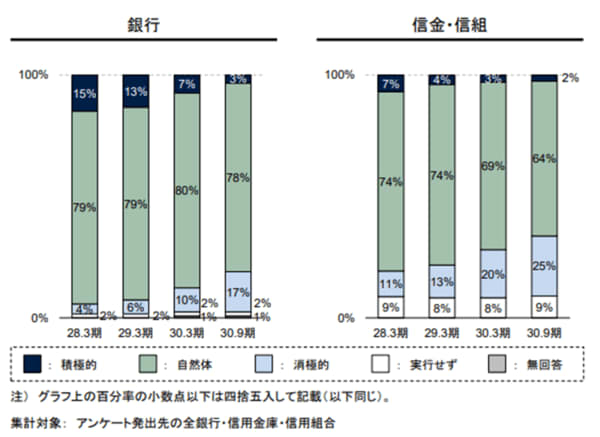

[図表3]投資用不動産向け融資の残高・実行額の推移 出所:金融庁「投資用不動産向け融資に関するアンケート調査結果」※2 [図表4]投資用不動産向け融資に対する金融機関の取組姿勢 出所:金融庁「投資用不動産向け融資に関するアンケート調査結果」※2

平成30年の「かぼちゃの馬車」事件の発生から金融機関の融資スタンスは「積極的」が減り、「消極的」が増加している。

先ほど検討を行ったアパートローンの残高推移にも表れているとおり、2018年までは金融機関はアパートローンに対して積極的に融資を行っていたのに対して、2019年以降は融資残高を減少させていっている。これは、当該事件を機に各金融機関が融資審査を厳格にしていることも理由として考えられる。

そのほかにも、時を同じくして「いわゆる二重売買契約の問題」や「いわゆる1法人1物件スキーム」が発生していたことも原因である。

「二重売買契約」は不動産の売買にあたって契約書を2通作成し、金融機関に対しては金額の高い売買契約書(例えば2億円)を提出し、一方では正規の売買契約書(たとえば1億5,000万円)を準備し、金融機関から不正に多額の融資を受けることを目的としたものである。

また、1法人1物件スキームにおいては銀行毎に異なる法人を作成し、不正に融資を受けることを目的としたスキームである。

銀行の審査においては当然のことながらすべての資産および借入を開示することが必要であるが、法人をわけることによりほかの借入を隠し、金融機関の審査を誤らせることを目的としている。

また、金融機関は個人信用情報を共有しており、借入人のローンなどの返済の状況を確認しているが、法人を借入人とすることで当該個人信用情報の手続きを逃れることも目的としている。

これらの不正は金融機関を騙すことになることから当然に犯罪であり、場合によっては金融機関が被害届を出して逮捕される可能性があることはもちろんのこと、ローンの「期限の利益を喪失」し全額返済を求められることもある。仮に完済ができなければ、生涯にわたって給与などからローンを返済していかなければならない。

これらの不正は、必ず明らかになるため安易に手を出してはならない。「ばれなければ問題ない」という発想は危険でありローンを借りたあとにおいて必ず発覚する。

なお、収益不動産を住宅ローンで調達して購入するケースも同様である。当該調達は「資金使途違反」であり、上記同様に厳しいペナルティーを受けることになる。金利の低い住宅ローンで調達できたと思っていても、事後に手痛いしっぺ返しがくる。

また、不正に関与した不動産業者なども金融機関のブラックリストに載ることから、今後金融機関との一切の取引ができなくなるため、事業にも大きな支障が発生する。したがって、金融機関との取引においては誠実に対応することが必要であり、一切の嘘や不正があってはならない。

まとめ:日ごろから金融機関とコミュニケーションを

相続対策に欠かせないローンについて検討を行った。アパートローンの固定金利は上昇傾向であり、今後の推移を注視することが必要である。

また、金融機関の融資スタンスは一定ではなく変動するものであることから、「消極的」なタイミングでは希望どおりの融資を受けられない可能性もある。

近年ではアパートローンの不正問題などが発生しており、審査が厳格化している。この傾向は続くものと思われることから、甘い言葉に流されず誠実に金融機関との付き合っていくことが肝要である。

したがって、日ごろから担当している金融機関の役職員とは良好なコミュニケーションを図り、必要なときに必要な分だけローンを受けられるように準備をしておくことが円滑な承継を行うためにも不可欠である。

参考

小俣 年穂

ティー・コンサル株式会社

代表取締役

<保有資格>

不動産鑑定士

一級ファイナンシャル・プランニング技能士

宅地建物取引士