致死率が3割ほどとされる「劇症型溶連菌感染症」の都内での感染者数が過去最多となっています。東京都は早期の診療など対策を呼びかけています。

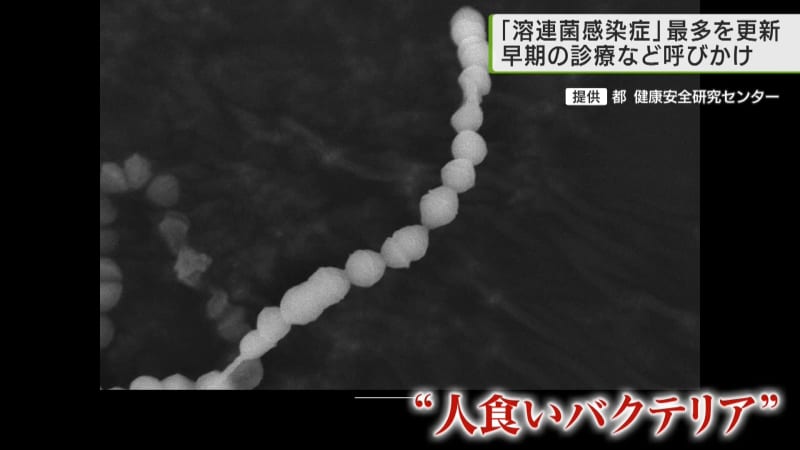

「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」は、「A群溶血性レンサ球菌」などが傷口や飛沫から体内に入り込むことで発症するもので、手足の急速な壊死や多臓器不全を引き起こすことから「人食いバクテリア」とも呼ばれています。

東京都は6月13日に医療従事者を交えた感染症対策会議を開き、感染者のうち約3割が死亡している状況や、今年の都内の感染者数が過去最大の147人となったことを報告しました。また、重症化の原因を早期に特定することなど、感染拡大防止に向けた対策を確認しました。

賀来所長:「まず症状があったときには、劇症型溶連菌感染症ではないかと気づくことが大切です。早期の診療により治療することができます」

東京都は感染予防のため、手洗いや咳エチケットなどを呼びかけています。

劇症型溶連菌感染症について、改めて特徴を確認していきます。

東京都保健医療局によりますと、感染するとその初期症状として、のどの痛みや発熱、そして発病後、数十時間以内に手足が壊死する症状がみられ、肝臓や腎臓の機能が落ちる多臓器不全なども引き起こすとしています。

また報告された感染者のうち約3割が死に至っていて、進行が早く致死率も高い病気ということです。感染経路は、接触感染と飛沫感染としています。

感染症を専門とする現場の医師からも、患者の増加を実感する声が聞かれました。

東京女子医科大学 感染症科 菊池賢教授:「去年の9月ぐらいから溶連菌感染症が増えた。劇症型に至らない段階、要するに早い段階で治療が始まれば、劇症型にならないで済む。だから予備軍みたいなもので、あと1日ほっといたら劇症型になっている患者が来る。そういうのが結構多くなってきた。ペースが早い」

菊池教授は去年の9月以降、劇症型だけでなく溶連菌感染症全体の患者の増加を実感していると話しています。その患者の特徴として、ほとんどが60歳以上の高齢者、さらに感染した人はほとんどが足からの感染で、足にケガをした人や水虫の症状がある人が多かったということです。患者が急増している原因は分かっていませんが、菊池教授は新型コロナの5類移行で感染症対策が緩み、感染が一気に広がったのではと推測しています。

また、菊池教授は子どもによく見られる溶連菌感染症とはタイプが違い、そこから劇症型につながることは無いだろうと話していました。

では、感染しないためにはどのような対策が必要なのか…菊池教授はそれに加えて足からの感染が多いことから、足を清潔に保つことや、水虫や傷があればしっかりと治療しておくことを挙げています。