倉敷美観地区内にあり、倉敷を代表する美術館といえる、大原美術館。

西洋美術近代美術、国内外の現代美術など、幅広い作品が常設展で楽しめるとあって、地元住民だけでなく観光客にも人気があります。

常設展が“いつもの大原美術館”とするなら、ひとあじ違う魅力を放つのが、2024年4月23日(火)から9月23日(月・祝)まで開催している特別展「異文化は共鳴するのか?大原コレクションでひらく近代への扉」です。

いつもと違う大原美術館とは、どのような展覧会なのでしょうか。

一般公開に先がけておこなわれた、開催記念セレモニーと内覧会のレポートをします。

大原美術館とは

大原美術館は、日本で最初の西洋美術中心の私立美術館として、1930年に設立されました。

本館、分館(休館中)、工芸・東洋館に分かれており、収蔵点数は約3,000件。

エル・グレコ『受胎告知』、クロード・モネ『睡蓮』などの西洋美術作品ほか、日本の近現代作品や民藝運動にたずさわった作家の作品まで、幅広いコレクションがあります。

歴史ある大原美術館ですが、2024年4月より財団名を公益財団法人大原芸術財団(以下、「大原芸術財団」と記載)に変更しました。大原美術館だけでなく、倉敷考古館も運営する財団として新たなスタートを切っています。

そして同時に新設されたのが、大原芸術研究所です。「芸術」をテーマにさまざまな分野の研究者が集まり、交流し、挑戦し創造する場として活動していくことが発表されています。

大原美術館の新たな歴史の始まりを記念して開催されるのが、特別展「異文化は共鳴するのか?大原コレクションでひらく近代への扉」です。

特別展「異文化は共鳴するのか?大原コレクションでひらく近代への扉」とは

特別展「異文化は共鳴するのか?大原コレクションでひらく近代への扉」(以下、「特別展」と記載)は、大原美術館の豊かな歴史とコレクションを活用し、近代美術と大原美術館の魅力を新たな角度で楽しめる展覧会です。

いつもの常設展を中心としている大原美術館と大きく違うのは、コレクションのなかでも中核といえる近代美術に注目し、特別展のテーマに合わせて4つの章に分け、展示していることです。

- 第1章:児島虎次郎、文化の越境者

- 第2章:西洋と日本-西洋美術と日本近代美術の交差

- 第3章:東西の交流-『白樺』、「民藝」を中心に

- 第4章:近代と現代の共鳴

文化交流の拠点に沿った展示、作品と資料を並べた展示など、常設展とは異なる作品鑑賞ができるような仕掛けがあります。

なじみのある作品が、いつもとは違う場所に展示していることも。何度も大原美術館に行ったことがある人でも、新たな視点で楽しめる展覧会です。

特別展を企画(キュレーション)したのは、大原美術館館長の三浦篤(みうら あつし)さんです。三浦館長を中心に、学芸員の研究成果も特別展に組みこまれているそう。

まさに、研究機関としても新たなスタートラインに立っている大原美術館を、象徴するような展覧会です。

会期が始まる前日には、特別展開催に合わせて開催記念セレモニーと内覧会がおこなわれました。そのようすをレポートしていきます。

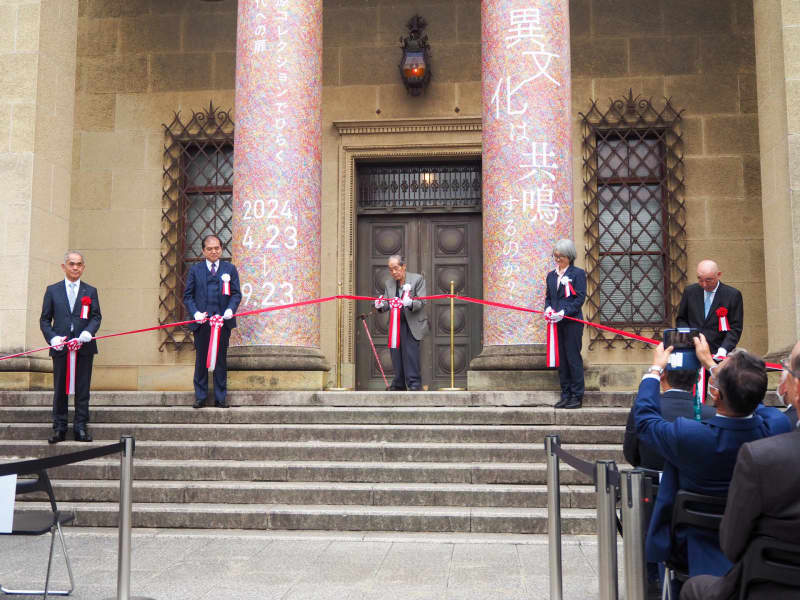

開催記念セレモニーは、テープカットで華やかに

受付を済ませると、大原美術館正面の柱にはいつもはないデザインが。ポスターやチラシにもなっている、特別展のメインビジュアルです。

赤を基調としたあざやかな色合いと、特別展タイトル「異文化は共鳴するのか?」のインパクトの大きさに、大原美術館にとって大きな転換期が来るのだなと感じました。

この日集まったのは、後援会をはじめ、学校や報道関係者など約150名。集まったかたがたの表情から、この日を楽しみにしていたことがわかります。

開催記念セレモニーが始まると、まずは三浦館長からのあいさつがありました。

三浦篤 大原美術館館長のあいさつ

三浦(敬称略)──

みなさまご存知のように、2024年4月から大原芸術研究所が設立され、大原美術館も倉敷考古館とともに芸術研究所に属する美術館として新たな活動を開始しております。

その、新生・大原美術館の門出を象徴する企画こそが、本展覧会『異文化は共鳴するのか?大原コレクションでひらく近代への扉』にほかなりません。

大原美術館は長いあいだ、画家・児島虎次郎(こじま とらじろう)が大原孫三郎(おおはら まごさぶろう)の支援のもとに収集した、西洋絵画を中核とする美術品、児島自身の作品、さらに大原總一郎(おおはら そういちろう)の時代に収集された日本近代洋画、西洋と日本の現代美術、加えて民藝運動ゆかりの作家たちの作品など、質の高い多彩な美術品を公開してまいりました。

また、そのことによって日本の芸術文化を先導し、公共性に資する重要な役割を果たしてきたと自負しております。

その役割は今もまだ失われてはいませんが、美術館を取り巻く時代や状況は刻々と変化し続けています。

このたび、従来の常設展示とはまったく異なるかたちで特別展の開催を決意したのも、新時代に向かっての最初の一歩を踏み出すためです。

本展覧会は大原美術館が豊富に所蔵する近代美術の特質を『異文化の交流にある』と見定めたうえで、リシャッフルされた展示を通してその実態をたどろうとするものです。

われわれは今、異文化の衝突(しょうとつ)ばかりが目につく現実に直面していますが、近代の美術文化がいかに相互に共鳴し合っていたのかを存分に味わっていただきたいと思っております

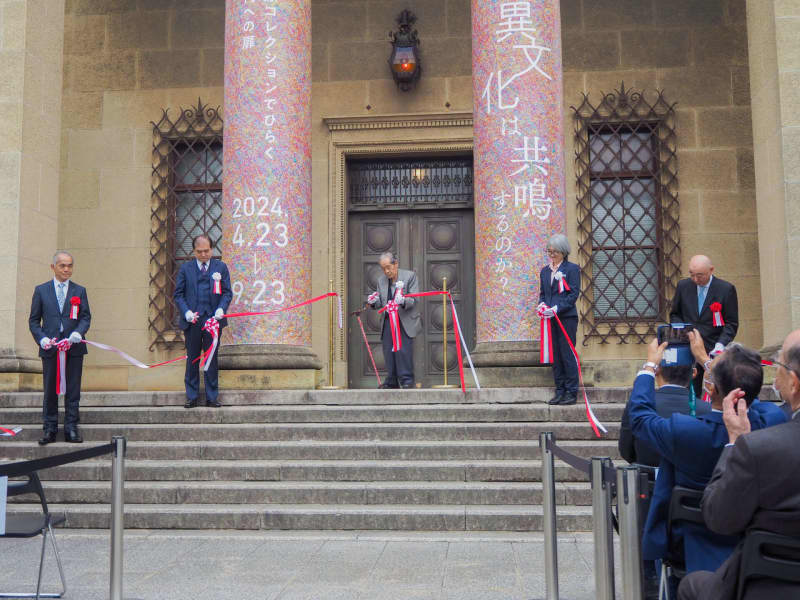

テープカットセレモニー

三浦館長の言葉から、「大原美術館の存在や、所蔵する多くのコレクションの価値をとらえ直していく」という、力強い思いを感じました。

そのあとは、共催や来賓(らいひん)のかたのあいさつと進み、テープカットセレモニーを開催。

テープカットセレモニーには、大原芸術研究所の高階秀爾(たかしな しゅうじ)所長や、大原芸術財団の大原あかね代表理事の姿もあります。

華やかな音楽と大きな拍手とともに、特別展の幕が開きました。

内覧会で明らかになった、新たな視点で楽しむ大原コレクション

開催記念セレモニーのあとは、三浦館長と大原代表理事が正面の扉を開ける演出がありました。司会者の声を合図に扉が開き、内覧会がスタート。入口正面の柱に再び見えた、特別展のメインビジュアルが目を引きます。

ちなみに常設展であれば、入口正面の柱には児島虎次郎の作品『和服を着たベルギーの少女』があります。館内に入る前から常設展との大きな違いを感じ、ワクワク感が高まりました。

館内に入ると、いつもの大原美術館との雰囲気の違いにおどろくばかり。筆者だけでなく、多くの来館者が部屋全体を見渡していました。この日は大原美術館に何度も足を運んでいた人が多く、特別展の開催そのものが新鮮に映っていたようです。

展示場所が変わることで、館内全体の雰囲気も大きく変わる。大原コレクションの、一つひとつの存在の大きさを感じました。

もう一つ印象的だったのは、テーマや作品についての説明文が多かったことです。ほとんどの作品の横には説明書きがあり、情報が充実している印象でした。

大原美術館を初めて訪れる人でも、作品のことを理解しながら鑑賞できるでしょう。

また説明文を読み進めると、特別展のタイトル「異文化は共鳴するのか?」を考えるうえでのヒントを得られます。

作品を見ただけではなかなかわからない時代背景や作品の特徴を知れると、同じ特徴を持つほかの作品と比較できるようになります。「異文化は共鳴するのか?」の問いは、作品を比較して鑑賞することで、自分なりに解釈していけるのです。さまざまな見方で作品を鑑賞できるよう、作品以外のツールが導いてくれます。

大原コレクションに初めて触れる人にも、今までとは違う角度で味わいたい人にも、新しい視点で楽しめる展覧会だと感じました。

おわりに

開催記念セレモニーのあと、三浦館長は報道関係者に対し、見どころをこのように語っていました。

三浦館長の語る見どころ

見どころは満載(まんさい)なので、どこを見ていただいても良いと思います。

たとえば、第2章では『多文化』『裸体』『宗教・信仰』などのテーマ別に、西洋絵画・近代洋画などを比較できるよう展示しました。

時代や地域での比較ができる展覧会が多いなか、あまり見られないようなテーマで比較できるため新鮮なまなざしで鑑賞できると思います。

大原美術館の『常設展中心の美術館』というイメージを、少しでも打ち破るきっかけになったら幸いです

筆者は大原美術館が好きで何度も行っていますが、なじみある場所・なじみある作品だからこそ、展示方法が変わった特別展がより新鮮に感じたのだろうと思います。

期間限定の特別な展覧会を、ぜひ体感しに行ってみてください。