日本の「ロケットの父」として知られる糸川英夫氏は、宇宙開発以外にも、脳波測定器やバイオリン製作など生涯にわたり多分野で活躍をしたイノベーターだった。この連載では、糸川氏が主宰した「組織工学研究会」において、10年以上にわたり同氏を間近で見てきた筆者が、イノベーションを生み出すための手法や組織づくりについて解説する。

ロケット開発後の糸川英夫さんには全国各地から講演依頼が殺到した。ほとんどの講演テーマは働き方や生き方などの人生の知恵だったという。そこで今回は、人生100年時代にも役立つ知恵の1つとして糸川流「能力創造法」を紹介する。

62歳になった糸川さんは毎日2時間バレエ学校に通った。教室にはレッスン用の高いバーと低いバーがある。最初は低いバーからはじめ、次は高いバーに移り、足を高く上げる訓練をする。最終的に180度足が開くようにならなければならない。そのために、糸川さんが開発した能力創造法は、タンスの一番下の引き出しに新聞紙1日分ずつ積み重ね、そこに足を置いて毎日少しずつ関節を柔らかくしていくものだった。

(1)目標までの階段設計「糸川流能力創造法」

能力とは親からもらうものではない、学校で教えられるものでもない、自分で創造するものだ、と糸川さんは考えていた。そのため、次のような能力創造法を生み出した。

Step1:自分の持っている能力にこだわらず、何を要求されているかからスタートする

Step2:目標までの最短距離を一定の割合で上がっていけるような階段(方法)を設計する

Step3:他人を巻き込む(後に引けないように発表の場などをつくる)

Step4:拍手のスポンサーを1人用意する

これをロケット開発に当てはめてみる。戦後間もない日本人には欧米の先進国にはとてもかなわないというコンプレックスが深層(インサイト)にあった。そこで糸川さんは、自らの社会的責任としてロケット開発をはじめた(Step1)。予算がないため、ペンシル、ベビー、カッパ、ラムダ、ミューと目的を段階的に設定した階段を設計した(Step2)。国際宇宙観測年(IGY)に参加する科学者をロケットの顧客に巻き込んだ(Step3)。発射場のある秋田県の道川や鹿児島県の内之浦の人たちを応援団にした(Step4)。

特に注目すべきは、Step2の目標までの階段を設計していることだ。バレエ習得には新聞紙1日分という数ミリの階段を積み重ね、ロケットの場合はペンシル、ベビー、カッパ、ラムダという階段を積み重ねた。

階段を設計してしまえば、階段を上がるか上がらないかの違いになる。毎日一段ずつ上がっていくことで、10年たったらいるところが全然違ってくる。たとえ時間は短くても、階段を一段上がるのとゼロとではたいへんな違いがある。だから10分でも20分でもいいから決められた階段を上がる。それを続けられればきっとある日、それまで自分が夢見ていた頂点に立っていると糸川さんは言う。

これが糸川流能力創造法だ。バレエやロケット、バイオリンだけでなく、組織工学研究所を設立してからはじめた経済学や心理学など、すべてこの方法で身につけている。

(2)創造性を身につける4つの階段

ロケット開発にはいくつかの逆境があった。糸川さんは創造性でそれを乗り越えていった。戦後まもなく予算がないという逆境は、ペンシルロケットで突破した。固体燃料では地球観測に必要な高度に届かないという逆境は、真空で製造したコンポジット推進剤で突破した。人工衛星は軍事目的だという国会からの圧力は、グランド制御を一切行わない重力ターン方式で突破した。つまり、逆境がこれらの創造性を生み出しているのだ。

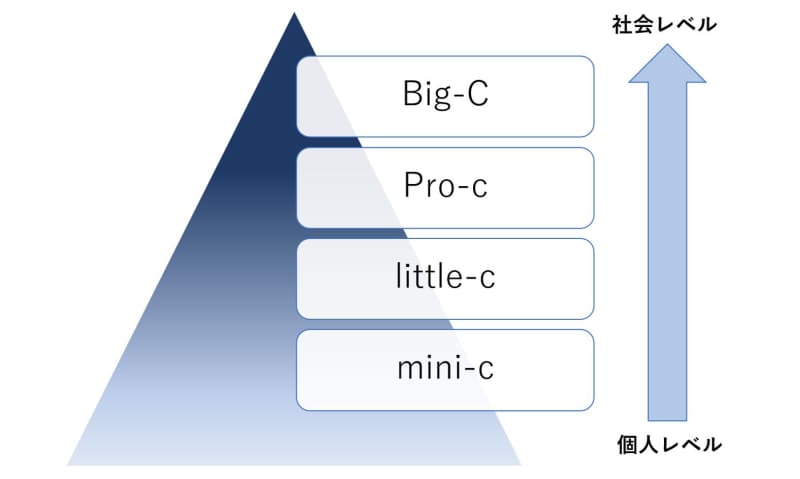

糸川さんのような創造性を身につけるには、次の4つの段階があると言われている。(Kaufman, James C., and Ronald A. Beghetto. “Beyond Big and Little: The Four C Model of Creativity.” Review of General Psychology 13.1 (2009): 1-12.)

mini-c*:学習プロセスの⼀部である個⼈内の創造性

little-c*:他者への貢献がある⽇常的な創造性

Pro-c*:専⾨分野での創造性

Big-C*:社会を変える⾰新的な創造性

*クリエイティビティ(creativity)の「c」

創造性やイノベーションというイメージからは技術革新や歴史的な偉業をイメージするが、それは創造性の4つの段階からするとPro-cやBig-Cを意味する。しかし、日常的な仕事の改善や個人のアイデアに創造性がないのかというとそうではない。同じ創造性が働き外部への影響が違うだけなのだ。俄に信じがたいと思われるかも知れないので、それを主張する論文を紹介しておく。

「創造性の研究で有名な南オレゴン大学のマーク・ルンコは、創造性と外部からの評価は別物であり、創造性の根底にあるメカニズムと、結果として生じる産物の社会的受容に含まれるメカニズムとを区別する必要と主張している。そして、どのようなレベルの創造性も、個人の独創的なアイデアまたは洞察からはじまり、創造的なアイデアが作られた後に、専門性をもって根気強く取り組むことによって、それらアイデアが洗練され、印象管理(impression management)によってそれらのアイデアが受け入れられるようになるが、経験の独創的な解釈の構築などのプロセスの創造的な部分は同じであり、Big-Cとlittle-cといった違いは創造性が必要とされないプロセスの違いであると主張している」(創造的になるための変容プロセス:mini-c に着目して)

糸川さんのロケット開発は社会を変える⾰新的な創造性(Big-C)だが、『糸川英夫のイノベーション』から糸川さんの人生を調べてみると、次のような段階があることがわかる。

【幼少期のmini-c】ガラス管とマッチ棒を組み合わせた大砲やガラス管に電磁石を組み合わせた大砲と、いろいろな液体を組み合わせた液体磁石を創造する経験を幼少期にしている。

【少年期のlittle-c】鉄の外枠だけのベイゴマの中心部に鉛を組み合わせたベイゴマで連戦戦勝する経験を兄とともに少年期にしている。

【青年期のPro-c】九七式戦闘機は飛行機の専門家としてのPro-Cの創造性と言えるが、複葉の性能を単葉にした一直線の翼と固定脚を組み合わせたことで、ノモンハン事件の空中戦での勝利を経験している。

つまり糸川さんも、創造性のmini-c→little-c→Pro-c→Big-Cという階段を一段一段上がり、ロケット開発に至っているのである。

(3)Big-Cとlittle-cを生む発生源が重要

人類はじめての快挙を生み出す可能性がある宇宙ビジネスは、Big-Cのチャンスがたくさん存在する領域だ。そこには航空機の専門家としてのPro-cがたくさんあった。同じように、個人の仕事の工夫などの個人内創造性であるmini-cがたくさんあってはじめて、他者への貢献がある⽇常的な創造性であるlittle-cやPro-cが生まれる。つまり、Big-CやPro-cを生み出したければ、その発生源になるlittle-cやmini-cがたくさん生まれる環境をつくる必要がある。そして、その発生源が土壌となり、新事業、新ビジネスが生まれるのである。

日本は人口減少時代に突入し、人手不足や人材不足に陥っていることは間違いない。働き方改革で労働時間も短縮される。そんな時代に、Big-CやPro-cを生み出すために、mini-cやlittle-cがたくさん生まれる環境を作れるか。これが宇宙ビジネス人材の育成、発掘、登用には不可欠なことになる。

これには働き方改革という逆境を利用する方法がある。前述したように、Big-CやPro-c、mini-cやlittle-cを生み出す創造性の根底にあるメカニズムが同じであるならば、働き方改革は創造性を生み出す土壌になる。次の動画を見てほしい。

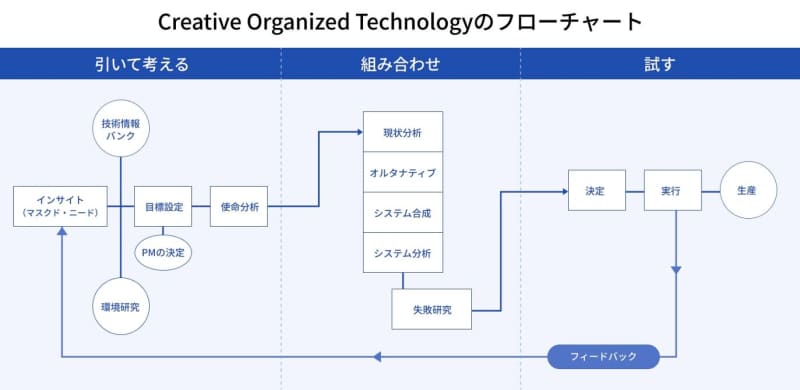

これは実際に、私がグローバルリスクマネジメント企業で実践した「1日の仕事を1時間で終わらせる方法」を紹介した動画だ。創造性の4つの階段でいうと、little-cに位置づけることができる。次に、Creative Organized Technology(創造性組織工学)のフローチャートを見てほしい。

この動画でも解説されている「引いて考える」「組み合わせ」「試す」が上部にある。つまり、Creative Organized Technologyのフローチャートを凝縮したものが、この「3つの思考法」なのだ。

たとえば仏教を学ぶとき、玄奘がインドから持ち帰った600巻の大般若経を学ぶより、それを262文字に凝縮した般若心経を学んだほうが本質をすばやく理解できる。さらに短く凝縮した念仏(南無阿弥陀仏、南無妙法蓮華経など)を唱えることで身近になる。この仏教のシステムと同じように、学ぶ手段の階段をつくると学びやすくなるのである。

【階段1】南無阿弥陀仏、南妙法蓮華経などの念仏=「引いて考える」「組み合わせ」「試す」(3つの思考法)

【階段2】262文字の般若心経=Creative Organized Technologyのフローチャート

【階段3】600巻の大般若経=Creative Organized Technologyの全体系

(4)逆境は成長のルーツだ!

糸川さんの口癖に「逆境は成長のルーツだ」という言葉がある。高齢化社会と人口減少、人手不足、人材不足、働き方改革という逆境は、飛躍のチャンスと捉えることができる。そのための一段目の階段を、「引いて考える」「組み合わせ」「試す」という3つの思考法を位置づけると、mini-cやlittle-cがたくさん生まれる組織土壌になり、Big-CやPro-cが生まれやすくなる。宇宙ビジネスに必要な創造性も仕事を減らすための創造性も、同じ創造性なのである。

次回は糸川さんの「師」について考察することで、イノベーションの第2法則についてまとめてみたい。

【著者プロフィール:田中猪夫】

岐阜県生まれ。糸川英夫博士の主催する「組織工学研究会」が閉鎖されるまでの10年間を支えた事務局員。Creative Organized Technologyを専門とするシステム工学屋。

大学をドロップ・アウトし、20代には、当時トップシェアのパソコンデータベースによるIT企業を起業。 30代には、イスラエル・テクノロジーのマーケット・エントリーに尽力。日本のVC初のイスラエル投資を成功させる。 40代には、当時世界トップクラスのデジタルマーケティングツールベンダーのカントリーマネジャーを10年続ける。50代からはグローバルビジネスにおけるリスクマネジメント業界に転身。60代の現在は、Creative Organized Technology LLCのGeneral Manager。

ほぼ10年ごとに、まったく異質な仕事にたずさわることで、ビジネスにおけるCreative Organized Technologyの実践フィールドを拡張し続けている。「Creative Organized Technology研究会」を主催・運営。主な著書『仕事を減らす』(サンマーク出版)『国産ロケットの父 糸川英夫のイノベーション』(日経BP)『あたらしい死海のほとり』(KDP)、問い合わせはこちらまで。