「宇宙関係の仕事につきたいけれど、どんな仕事があるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。実は宇宙業界は日々変化をしており、新しい職種がどんどん生まれていますが、あまり知られていないように思います。

そこで、この連載「宇宙のお仕事図鑑【コスモ女子】」では、“宇宙を身近な存在に”をテーマにした女性中心の宇宙コミュニティである「コスモ女子」が、宇宙業界のさまざまな分野で活躍する女性を紹介していきます。第7回は、Elevation SpaceのHRマネージャーである佐藤 希さんにお話を聞きました。

【プロフィール】日本唯一の宇宙環境利用・回収プラットフォームサービスを提供する株式会社ElevationSpaceへHRマネージャーとして入社。主に人事関連業務に携わり、社内の人事評価システム制度の企画・設計や採用活動、その他バックオフィスなどの管理業務を行っている。幼少期から大学までのほとんどを海外で過ごした経験を生かし、グローバルな視野を持って企業のさらなる成長と発展のために日々奮闘している。

【仕事内容】社内の人事評価システム制度導入や採用活動

ーーまずお仕事内容について教えてください。

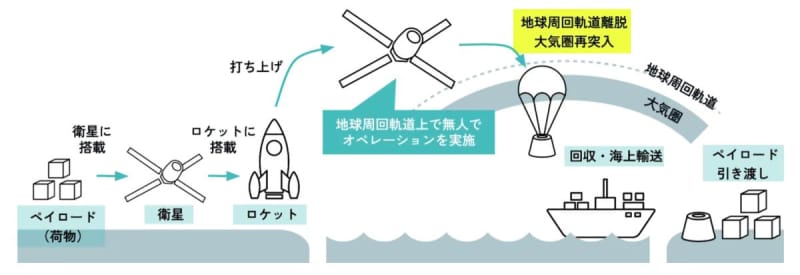

日本唯一の宇宙環境利用・回収プラットフォームサービスを提供する会社で人事全般業務を行っています。どんなサービスかイメージがつきにくいかもしれませんので補足をすると、お客様から預かったものを人工衛星に搭載して宇宙空間に打ち上げ、地球低軌道上で実験や実証を行った後、それを地球に帰還させて、ペイロードをお客様にお返しするという一連のサービスを事業化しようとしています。

私自身、技術面でのサポートはできないですが、「誰もが宇宙で生活できる世界を創り、人の未来を豊かにする」という大きなミッションを掲げて、東北から世界に挑む際に、自分の知識や経験を生かせることはありがたいです。主に社内の人事制度の構築、労務管理、最近では採用も担当しています。

これから技術開発や事業開発を加速するために優秀な人材が多数必要になってきます。そのために必要な人事制度を設計し、基盤作りをしていきたいと考えています。入社して約1カ月で、今の会社にフィットする簡易的な評価制度を設計し導入しました。これから改善を重ねながら組織に定着させて、効果を出していかないといけません。

ーーどんな時にやりがいを感じますか?

経営側と社員側がどちらも満足できるポイントを私なりに見極めて提案したものが、双方に納得してもらえるときや、会社の成長に繋がることが実感できるときにやりがいを感じます。人事は正解のない仕事です。経営陣からも、社員からも色々な要望をいただきます。その中で、双方が納得して満足行くような落としどころを見つけることが大切です。

会社のビジョンにマッチすることも重要なので、ニーズに応じればよいということでもなく、バランスをとって提案をつくる作業は実はとても繊細な内容だと思います。また、ベンチャー企業ならではだと思うのですが、人事以外の仕事に携わる機会もあり、新しいことにチャレンジできることも楽しんでいます。

ーー人事はどんな人に向いていると思いますか?

物事をシンプルに捉えられる人ですかね。たとえば「法令が変わる」となった時に、難しく捉えずに、自社が対応する必要があることをシンプルに捉えて周囲にうまく伝えることができる力が必要です。あとは周囲の期待や、ベンチャーといえばこうであるべきなどの思い込みからくる意見に流されないことかなと思います。大切なことはあくまでも自社がどうあるべきか、一貫性をもって筋を通すことです。

ーー大変だなと感じることはなんですか?

人事関連業務以外にもいくつも並行して業務をこなす必要があるので、やはりタスク管理は難儀します。仕事はもちろん、プライベートの時間や体調も大事ですので、優先順位を見失わずにバランスを維持するための工夫は厭わないようにしています。もともと運動は嫌いですが、最近ダンベルを購入して映画を見ながらトレーニングしています。

ハードなスケジュールになる時もありますが、周囲から相談してもらえなくなると人事は本領を発揮できなくなると思っているので、頼ってもらえるだけの余裕は維持するように心がけています。

【きっかけ】食品メーカーから「宇宙」企業に転職

ーー今の会社へ入社したきっかけを教えてください。

当社の社長である小林(同社代表取締役CEOの小林稜平氏)からスカウトをいただいて、ほぼ暇つぶしのためにカジュアル面談をお願いしたのがきっかけでした。

宇宙はあくまでも特定の機関が関わる領域だと思っていたのですが、それが今や、大学発のスタートアップが参入できる業界であると知って衝撃を受けました。 また宇宙業界で発展するためには、世界で通用する会社にならなければならないという話にも納得しました。世界で通用する会社になるためには、人事統制の基盤強化が必須であるということを見据えて声をかけていただいたとすれば、日本本社と海外拠点を標準化していくような経験をしてきた自分しか適任はいないと思ってしまい、入社を決めました。

これまであまり経験できなかった人事労務の実務も、まだ設立間もないこの会社にジョインすれば否応がなく経験できるだろうと思ったのも、入社の決め手のひとつでした。

ーー前職は何をされていましたか?

2015年に国内大手食品メーカーに総合職として入社しました。当時会社が海外展開を加速していた頃でもあったので、初めての配属先が企業理念を海外に展開するための本社機能で、その後も日本本社から海外拠点に働きかけるような業務に就くことが多かったです。

企業理念の冊子やビデオなどの翻訳を監修し海外に配布することや、人事評価制度やHRIS(人事情報システム)をグループ(日英米)間で統一する人事業務から、グループ業務標準化プロジェクトなどの内部統制にも携わりました。とても貴重な経験を積むことができました。

【プライベート】幼少期からの海外経験で気づいた日本の魅力

ーー幼少期を海外で過ごされていたそうですが、その時のご経験を教えてください。

マレーシアで生まれ、日本、シンガポールを転々とし、中学入学とともに日本に帰国しました。高校卒業後はカナダの大学に5年間いたので、海外生活はトータルすると14年ほどになります。

大学時代に初めて欧米での生活と学びを経験しましたが、かえって日本の魅力に気付くことが多かったように思います。欧米に憧れる風潮が強いですが、日本が欧米に劣っているとは思えませんでした。もっと日本の底力や魅力が世界で認知されるように貢献したいと思うようにもなりました。

ーー宇宙にはもともと興味があったのでしょうか?

宇宙に対して特別な興味があったわけではないですが、映画鑑賞が趣味なので、1902年に制作されたジョルジュ・メリエスの「月世界探検」の時代から、宇宙が人類にとって重要なテーマであることには常に関心がありました。理系の学問は苦手なので、私の宇宙に関する知識は、基本的に映画から学んだものです。

ーー今後挑戦したいことはなんですか?

この会社を世界でも通用する企業に成長させ、日本発の底力や魅力を世界中に知らしめたいです。 世界に通用するものが日本にもたくさん眠っていると思っています。それらが世界でのびのびと活躍できるように、環境整備という面で貢献したいと思っています。そのためにまずは、社員たちが仕事に対してやりがいや充実感を感じながら働けるような会社にしていきたいと思っています。そして彼らに海外でも輝いてもらいたいです。

【これから宇宙を目指す方へ】まずは手をあげてみて

ーー最後にこれから宇宙に関わる方々へメッセージをお願いします。

「宇宙」は小難しい専門的な領域というイメージが強いですが、現在は技術も発展し、実は誰もが触れられるくらい身近になりつつあります。スマートフォンの普及と同じですね。当初は未知なものでも、いつのまにか当たり前になっているものです。

これから宇宙をより身近に感じられる機会が増えて、いずれ誰もが宇宙と関わる時代が来ると思っています。その到来を加速するためには、宇宙は手が届かないものという思い込みは捨てて、宇宙に関われるコミュニティを技術者や専門家以外にも広げて身近な存在にしていくことが重要です。

そういう意味では、私も宇宙に興味がありますと手をあげるだけでも、宇宙業界の発展に貢献できると思います。今回の取材を受ける決意をしたのも、私なりに手をあげて貢献するためです。宇宙に少しでも興味があればぜひ積極的に手をあげていただきたいと思います。

〇宇宙のお仕事図鑑とは?このプロジェクトのきっかけは、「宇宙関係の仕事につきたかったけど、宇宙飛行士や天文学者しか知らなかった。」という声がコスモ女子のメンバーからたくさんあがったことでした。宇宙のお仕事図鑑では、宇宙関連のお仕事をされている方々に取材をした記事を発信していきます。文系の職種も理系の職種も(文理で区分する必要もないかもしれません)、大きな組織の中でのお仕事から、宇宙ベンチャーや個人でのお仕事まで「宇宙のお仕事」を発信していきます。

〇コスモ女子とは?『宇宙を身近な存在に』をテーマに活動している女性コミュニティです。勉強会やイベントを毎月開催。星や天体の楽しみ方から、宇宙旅行・教育・宇宙ビジネスまで幅広いテーマで開催しています。\世界初!/女性中心のチームでの衛星打ち上げPJを発足中!(2024年度中打ち上げ予定)