高知・大月町の黒潮生物研究所が、鑑賞用として人気が高い「光るサンゴ」ヒユサンゴの完全養殖に成功した。“祖父母”から育ててきた研究所所長は“孫”誕生に大喜び。所長の目的である「ヒユサンゴを守る」ことに一歩前進した。

ヒユサンゴの完全養殖成功

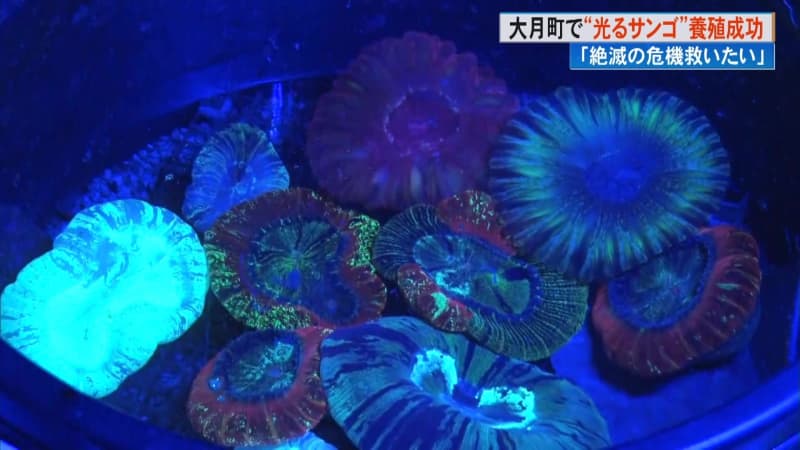

「光るサンゴ」ヒユサンゴは特殊なライトを当てると神秘的な蛍光色の光を発する。

大月町の黒潮生物研究所では、国の絶滅危惧種に指定されているヒユサンゴの完全養殖にこのほど成功した。

目崎拓真所長は「わが子のようにうれしかったというか、ようやく孫ができたかなと思ってうれしかったです」と顔をほころばせた。目崎所長の言う「孫」とはもちろん「サンゴの孫」のことだ。

14年“育ててきた”ヒユサンゴ

研究所がヒユサンゴの養殖の研究を始めたのは2010年。

野生の個体を研究所の水槽に移し3年後に初めて産卵を確認した。ヒユサンゴは雌雄同体で卵と精子の入ったバンドルというカプセル状のものを放出し受精させる。

卵から生まれた個体が成長しさらに産卵して、孫世代が生まれたことを2022年8月に確認。

孫世代も成長を続けていてヒユサンゴの完全養殖が成功した。

研究開始から14年…手探りの連続だったという目崎拓真所長「卵を産まなかった年もあったりとか、まだまだわかってないことも多いです。どういうふうに成長するかという情報もなかったので、慎重にいろいろ試しながら育ててきました」と話す。水質の管理やエサのやり方など苦労が多かったという。

乱獲で絶滅の危機に…

ヒユサンゴは観賞用に非常に人気のあるサンゴで、野生のものが海から取られているため、そういった場所では生息個体が減っている可能性が危惧されている。

完全養殖によって、乱獲で絶滅の危機にあるヒユサンゴを守りたいというのが目崎所長の願いだ。

目崎拓真所長:

海外で観賞用に取られているサンゴのエリアなどで養殖技術を伝えて、世界で陸上養殖したものを観賞用にしていけるような取り組みを続けていきたい。

(高知さんさんテレビ)