12万棟以上の住宅が被害を受けた能登半島地震。発生から約5カ月がたち、被災地では住宅の再建に悩む人たちが増えている。「取り壊すのか、修繕して住み続けるのか」、「どうすれば費用を抑えられるのか」―。被災住宅の9割以上が半壊や一部損壊だが、素人にはわからないことばかり。国や自治体の複雑な支援制度も悩みの種だ。被災住宅を各戸訪問し、実際に家を見ながら相談に応じている建築士のボランティア活動に記者が同行した。(共同通信=高田香菜子)

▽「その家でどのように生活してきて、どう再建したいのか」に寄り添う

今回同行したのは、熊本地震をきっかけに設立された支援団体「建築プロンティアネット」(佐賀市)。石川県の能登地域で2月から活動している。メンバーは全員建築士で、それぞれの仕事をしながら、スケジュールを調整して現地に赴いている。

2月の活動開始当初は数人でスタートしたが、参加メンバーは6月時点で16人まで増えた。避難所を拠点に活動するボランティア団体を介して、被災者からの相談を受けるケースが多いという。専門知識を持つ建築士として「住人がその家でどのように生活してきて、どう再建したいかを考え、寄り添う」ことを重視している。

▽縁の下に潜り、泥だらけで調査…住民「今夜から寝室で眠れる」

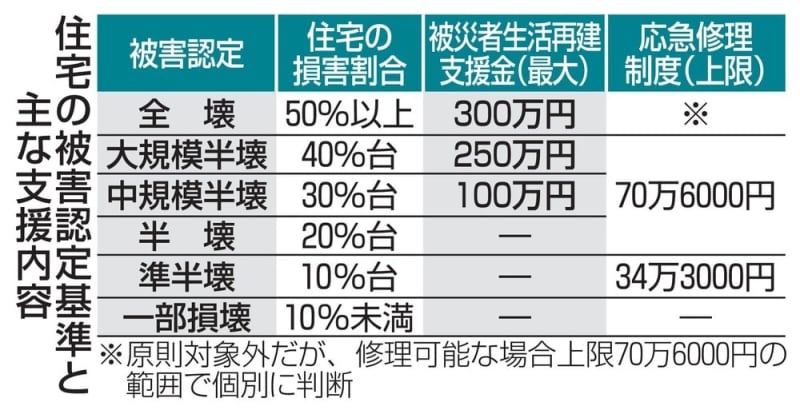

5月11日早朝、メンバーの山本周さん(39)が最初に訪問したのは石川県輪島市の市街地にある店舗兼住宅の建物。市の調査では「準半壊」(「一部損壊」のうち損害割合10%以上20%未満)と判定された。築約20年の店舗部分への被害は目立たないが、築約70年の住宅部分は大きく損壊していた。屋根瓦は落ち、地割れで基礎の一部が傾き、ドアは閉まらない状況だ。

山本さんはまず外観から調査を開始した。住人から説明を受けながらチェックシートに基づいて室内もくまなく見て回る。床板をめくって床下に潜り、泥だらけになりながら基礎部分も確認していった。

調査の結果、柱などに大きな損傷はなく、山本さんは余震などで倒壊する恐れはないと判断。住人の夫婦は地震後、倒壊を恐れて店舗部分で生活していたが「住居部分で生活しても問題はない」と伝えられると、ほっとした様子だった。

住人の女性(67)は「どう修理するかは少し時間をかけて考えたいが、今夜からは寝室で眠れる」と話した。 山本さんは修繕方法が予算や希望に応じて複数あると説明し、今後は工務店も交えて調整することになった。

▽8センチの高低差、家を持ち上げ隙間を埋める

2軒目は輪島市の郊外にある一軒家。外観には特に損傷は見られないが、家全体が傾いており、「半壊」の判定を受けた。

ここでは建物を解体せずに移動させる「曳家(ひきや)」という工事を専門に行う業者と合流。専用の機器を使って家の中の柱の傾きを計測したところ、最大8センチの高低差ができていた。家を持ち上げて隙間を埋める工法で修理する方針が決まり、見積もりを出した上で8~9月ごろの着手を目指すことになった。

▽「自宅か、亡くなった両親の家か」どちらを修繕するか悩む被災者

3軒目は輪島市の山あいにある三井地区の民家を訪れた。住人の男性(74)は「中規模半壊」と判定された自宅か、亡くなった両親が生活しており今回「半壊」判定を受けた空き家のどちらを修理するかを悩んでいた。

男性は住宅を解体して支援金をもらい、空き家の修繕費用に充てようと考えていたが、山本さんは「空き家は基礎や壁の損傷が大きく修繕には1千万円はかかる」と分析。自宅と空き家の双方を調べた結果、基礎や外壁の損傷が少ない自宅を修繕する方が費用は少なくて済むと説明した。男性は「具体的にかかる費用が分かってよかった」と話した。

この日に予定していた相談が全部終わったのは午後4時過ぎだった。金沢から通っている山本さんは帰りの渋滞に巻き込まれないよう足早に帰路についた。昼食は相談先でもらったおにぎりだけ。時間をかけて確認や相談に応じるため「こなせる数には限界がある」という。

▽「正しく恐れ、安心する一助に」

プロンティアネットに寄せられる相談は多種多様だ。当初は「解体前に家財を運び出したいが、中に入っても大丈夫なのか」「このまま住んで危なくないのか」といった安全面に関する内容が多かった。

メンバーの西和人さん(42)は、1人暮らしの高齢女性がある家で、建物の倒壊におびえながら震えるように生活していた姿が忘れられないという。実際に家を確認したところ、状態はそこまでひどくなかったといい、「被害に応じて正しく恐れ、正しく安心するための一助になりたい」と話す。

地震から3カ月ほどたつと、問い合わせは「家屋調査の結果は妥当か」、「2次、3次の調査を申請するべきか」といった内容や、「どう直せばいいのか」などの質問に変わってきた。それでも「病気で言うとまだまだ初診のような対応がほとんどだ」とメンバーの岡佑亮さん(35)は感じている。工具を持ち歩き、外れそうな梁や柱、階段の固定などの応急処置をその場で行うこともあるという。

▽ボランティアと仕事の線引きに苦悩

能登で活動を始めて5カ月以上がたち、支援の局面は少しずつ変わりつつある。今後は住人と工務店や行政の窓口、専門業者をつなぐ役割がさらに求められるようになると、プロンティアネットの建築士たちは考えている。

ただ、初期段階の相談も依然多く、被災者の状況によって必要な支援の幅は広がっている。「1軒の相談に集中しすぎるとかかりきりになり、1人1、2軒で手が回らなくなる。ボランティアとしてやっているのに仕事としてやっているようになり、境目が難しい」(岡さん)との悩みは深い。

活動に参加するメンバーも増えており、スケジュールの調整や経費などの事務作業が増えているのも課題だ。山本さんは「一度に大人数に対応できる行政相談と役割を分担しながら、活動を続けていきたい」と語った。