公益社団法人土木学会(会長 田中茂義)は、人々の暮らしや経済活動を支える社会基盤(インフラ)について、施設の健康度と維持管理体制の2点から評価した「インフラ健康診断書2024」を2024年6月14日に公表いたしました。

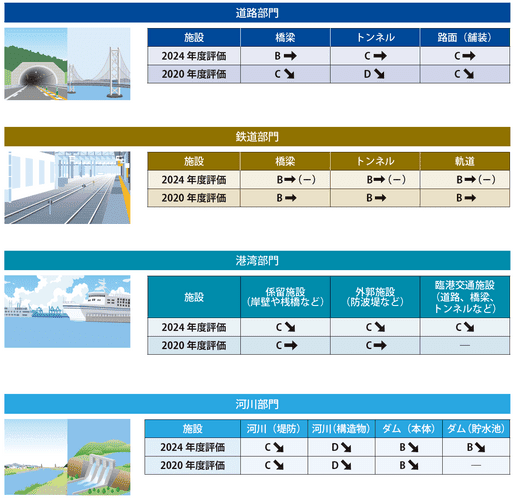

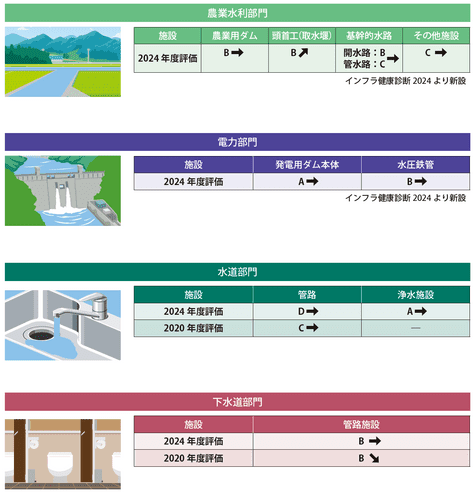

インフラ健康診断は、土木学会が第三者機関としてインフラの健康診断を行い、その結果を公表し解説することにより、インフラの現状を広く国民に理解してもらい、インフラの維持管理・更新の重要性や課題を認識してもらうことを目的としています。診断は、インフラメンテナンス総合委員会 インフラ健康診断小委員会(委員長 中村光)4年ぶりの全部門改定となった今回は、「道路」「鉄道」「港湾」「河川」「農業水利」「電力」「水道」「下水道」の8部門で診断を行いました。

土木学会では今後も、他学会への働きかけを続け、日本のインフラ全体の健康状態の把握に努め、広く国民の皆様に公表するとともに、我が国の経済・社会活動を支えるインフラを健康な状態に保つための各種の提言を発信していく予定です。

健康診断書の概要

土木学会では、2001年にコンクリート標準示方書・維持管理編を新規に制定するなど、インフラの維持管理に関わる多くの研究委員会の活動を通し、各種の技術開発や制度設計に長く取り組んできており、さらには維持管理に携わる技術者のレベル向上に学会本部・支部が一丸となり努めてきました。

国土交通省では、2012年12月に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を契機に、2013年を「社会資本メンテナンス元年」として位置付け、2014年5月には「インフラ長寿命化計画(行動計画)」を策定し、インフラの老朽化対策に係る取り組みを推進してきました。2014年7月には道路法が改正され、橋梁やトンネル等の道路構造物を対象とした5年に1度の点検が義務づけられました。

土木学会では、広く国民の皆様にインフラの現状を理解して頂き、インフラの維持管理・更新の重要性や課題などを認識して頂くことを目的として、インフラの健康状態や維持管理体制などの評価を第三者機関として行い、公表する取り組みを2016年よりはじめております。類似の取り組みは、米国土木学会(ASCE)などでも実施されております。

今回は、インフラ健康診断2020からの4年ぶりの全部門の改定となります。インフラ健康診断2020の中には含まれていない電力部門のほか、農業農村工学会にもご参加頂き、農業水利施設(土地改良施設)の健康診断結果をインフラ健康診断2024には含めております。

診断結果

インフラの健康診断は、人の健康同様、①現在の健康状態、②健康を維持あるいは回復するための日常の行動である維持管理体制、の2 点を基本として評価を行っています。

健康度が現在の健康状態を、維持管理体制が将来の健康度を表しています。各指標は、地域や管理者ごとのデータを評価したうえで、全国平均としての指標で表しています。

※各部門の健康診断結果の詳細は、レポート本編でご確認ください。。

※健康診断結果は、各部門や各部門内の施設に求められる機能や評価項目・基準などが異なりますので、健康状態の善し悪しを直接比較できません。

インフラ健康診断小委員会委員長からのメッセージ

インフラ健康診断の目的は、評価にとどまらず、国民の理解、そして、改善のための施策が必要であることを指摘することにあります。インフラの維持管理は、橋梁やトンネルなどのインフラの老朽化が2012 年に社会的問題となり、道路法、河川法、港湾法をはじめとしたインフラに関する法律に対象施設の維持に関する項目が規定され、制度に基づいて各管理者で行われています。今年1 月に起きた能登半島地震では、道路や上下水道などのインフラ施設に大きな被害が生じ、インフラ機能の復旧に際しては避難生活に多大な影響を長期間与えました。地震被害だけでなく劣化によるインフラの機能停止が生じないよう、維持管理を適切かつ継続的に⾏っていき、健康の維持とその情報発信が重要と考えています。

インフラ健康診断書の特徴は、各種インフラの現時点の健康状態を示すだけでなく、現状の管理体制を踏まえて将来の健康状態の予測も示していることです。またインフラの健康状態を改善するためにどのような取組みが必要となるかの処方箋も示しています。今回の健康診断書は、4 年ぶりに全部門をとりまとめたものです。そのため,4 年前から各部門・施設で健康状態がどう変わったかが一目で分かるような示し方をしました。また各部門の内容についても、前回は全国平均の診断結果を示していましたが、できるだけ市町村や都道府県単位など地域毎の健康状態を伝える工夫もしました。これにより、本診断書を読まれる方の身近なインフラがどうなっているかを理解頂けると思います。さらにインフラは土木学会以外の学会とも関係していますので、農業農村工学会に協力いただき、農業水利施設(土地改良施設)の健康診断書も同一冊子に掲載しました。

インフラの維持管理は点検や対策を何度も繰り返し行っていく終わりのない仕事です。それ故にどのように管理するかで健康状態は大きく変わっていきます。膨大なインフラの効果的なメンテナンスのため、健康診断結果に対する国民の皆さんの理解が進み、管理者においてはこの結果を受けて維持管理の一層の充実が図られることを期待します。

インフラ県境診断小委員会 委員長 中村 光

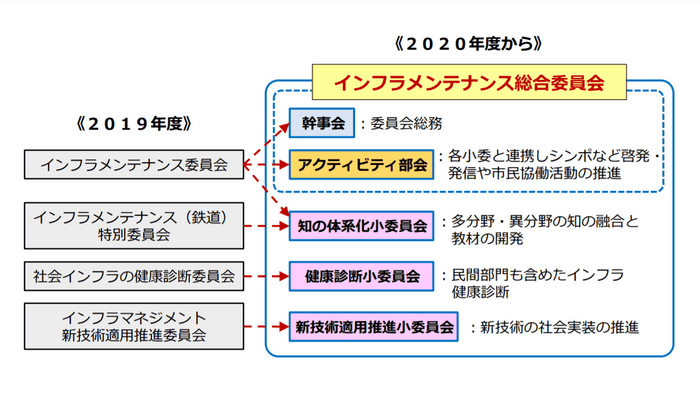

土木学会 インフラメンテナンス総合委員会 インフラ健康診断小委員会(旧:『社会インフラ健康診断』特別委員会)

インフラ健康診断は、土木学会公式noteでも掲載しています。

インフラ健康診断|公益社団法人土木学会【公式note】|note

公益社団法人土木学会

1914年設立。産官学の土木技術者により構成。個人会員数約40,000人。「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」(土木学会定款)ことを目指し、土木工学に関する調査研究のほか、技術者教育・土木広報・国際交流などの活動を展開している。

公益社団法人農業農村工学会

1929年設立。個人会員数約10,000人。「農業農村工学の進歩及び農業農村工学に関わる研究者・技術者の資質向上を図り、学術・技術の振興と社会の発展に寄与する」 ことを目的とし、様々な活動を展開している。

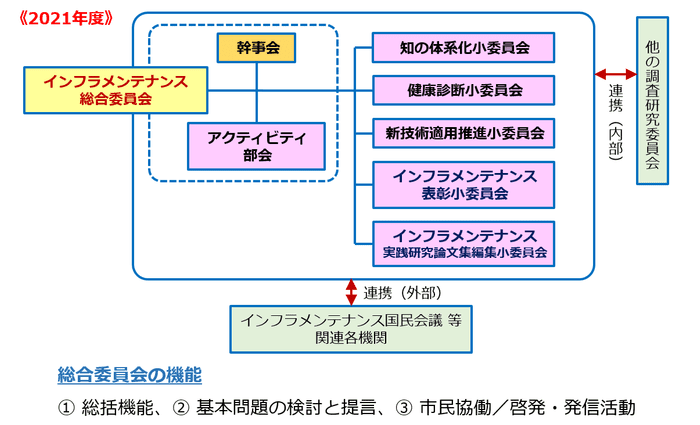

土木学会 インフラメンテナンス総合委員会

インフラメンテナンス総合委員会は、それまで個別に活動していたメンテナンス関連の委員会を統合し、体系的かつ有機的に活動することを目的として2020年度に発足した委員会です。笹子トンネル天井板落下事故に端を発したインフラの老朽化問題や、近年頻発している豪雨災害・地震災害に対するメンテナンスの重要性に鑑み、委員長は時の会長があたり、2023年度は田中 茂義が務めました。