山田進太郎D&I財団は、中高生女子向けにSTEM(理系)領域の学生生活が体験できるプログラム「Girls Meet STEM College」を、青山学院大学、慶應義塾大学、名古屋大学など全国24大学と連携して実施することを発表。6月11日より事前登録を開始した。同プログラムでは大学の枠を超えた連携のもと、研究室やキャンパスツアー、大学生との交流などを通して、中高生女子が楽しくSTEM分野の学びや実際の学生生活を体験する機会を提供する。

日本のSTEM領域への女性の大学進学率は19%であり、OECD諸国の中で最低水準となっている。この問題を解決するために、同財団は大学進学前の女子生徒が多様なSTEM領域の仕事や学びに触れる体験が、STEM領域への興味・関心を高めることにつながると考え、重要視してきた。

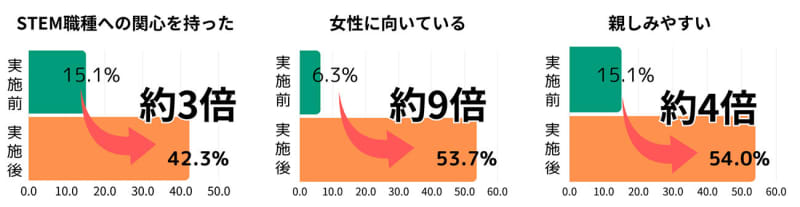

2023年、同財団は中学生女子272名を対象としてSTEM領域で働く女性に仕事などに関する話を聞く座談会を実施し、調査を行った。その結果、参加前と比較して「STEM職種への関心を持った」と回答した生徒が約3倍に、「女性が働けるイメージが湧いた」と回答した生徒が約9倍に増加するなど、ロールモデルの存在やSTEM領域で働く人に触れることの重要性が明らかになった。

現状では各大学が個別にキャンパスツアーや研究室ツアーなどを提供しているが、中高生女子が進路選択前の段階でさまざまな体験に参加することで、よりSTEM領域に進学した際の具体的なイメージを持つことができると同財団は考えている。

今回の取り組みでは、全国の24大学と連携し、中高生女子が自分のやりたいことや関心のあることを発見し、さまざまな大学生のロールモデルと出会ったり、キャンパスで研究室を体験したりする経験などを通じて、好きなことをより積極的に選択できるよう支援する。

「Girls Meet STEM College」は、同財団が大学と協力して実施する、ツアー形式のプログラム。中高生女子がSTEM(科学・技術・工学・数学)分野で学ぶ学生や実際の現場に触れることで、将来の可能性を広げる機会を提供する。具体的には全国の大学のキャンパスツアーや研究室ツアー、大学生や大学院生との交流会などが予定されている。

実施時期は2024年7月から通年で、参加対象は中学1年生から高校3年生までの女子(性自認が女性である人を含む)。プログラムは対面もしくはオンラインで実施し、保護者が参加可能なプログラムも一部用意される。6月11日に事前登録、7月上旬に本エントリーを開始し、各大学のプログラムには「Girls Meet STEM」公式サイトから申し込みできる。

6月時点の参画大学は以下の通り(50音順)。

青山学院大学/岩手大学/大阪大学/お茶の水女子大学/金沢大学(ダイバーシティ推進機構)/ 北九州市立大学/熊本大学/慶應義塾大学/佐賀大学/滋賀県立大学/芝浦工業大学 /上智大学/信州大学/筑波大学/帝京大学/東京工業大学/東京薬科大学/東北大学(DEI推進センター)/名古屋大学/八戸工業大学/宮崎大学/安田女子大学 /山梨大学/横浜国立大学

6月11日には芝浦工業大学 豊洲キャンパスにて、同プログラムの記者発表会が行われた。山田進太郎D&I財団のCOOである石倉秀明氏は、「私たちだけで大きなムーブメントを起こすことは難しい。同じ志を持つ多くの方と連携し、社会全体のムーブメントを起こしていきたい」とコメントした。

また、参画大学の中から青山学院大学、芝浦工業大学、東京工業大学が自学の取り組みについて説明した。

青山学院大学の学長補佐である長秀雄氏は、昨年度に実施した、中高生女子向けの理工学部の研究室ツアーを紹介。研究室訪問のほか、学生に直接質問できる座談会、保護者向けの相談会も実施したという。また、入学後のサポートも行っており、女子の学部生と院生が交流するランチ会を開催している。

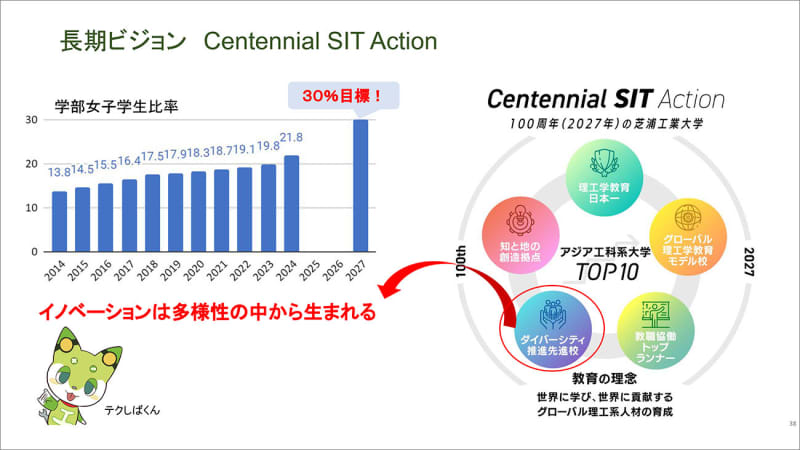

芝浦工業大学の教授・副学長の磐田朋子氏は、同学が全国の大学に先駆けて「女子枠」入試を開始し、その結果、実志願者数・実入学者数がともに大きく伸びたことを説明。「イノベーションは多様性の中から生まれる」とし、「2027年には学部の女子学生比率を30%にする」という目標を提示した。

また、2024年4月入学の総合型選抜・学校推薦型選抜において「女子枠」を導入した東京工業大学からは理事・副学長の桑田薫氏が登壇。導入にあたって一定数の反対意見があったことを踏まえ、学内の学生へ丁寧にフォローアップしていったこと、学内現役女子学生の反対者への気持ちへ寄り添ったことなどを紹介した。そして、今年4月の入学者においては女子学生の比率が15%を超え、女子枠全体の倍率は4.6倍と、優秀な学生を選抜するための倍率を確保できたことについても説明した。