夏のボーナスも定額減税の対象に

6月といえば、夏のボーナスが支給される時期です。

旅行や外食に出かけたり、自分の趣味に使ったりと、人によっていろいろな使い道を考えているのではないでしょうか。

公務員も「期末手当・勤勉手当」という名称で、民間企業と同様に夏のボーナスを受け取ります。

「安定した給与の公務員は、ボーナスも高そう」というイメージを抱いている人もいるでしょう。

この記事では、公務員のボーナスの平均額や手取り金額について紹介します。

後半では、6月からスタートした定額減税とボーナスとの関連性についても解説します。

ぜひご覧ください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

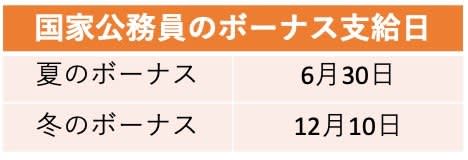

公務員のボーナスはいつ支給?

公務員は、民間企業と同様に夏・冬の2回ボーナスが支給されます。

国家公務員の場合は「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)」によって支給日が以下のとおり定められています。

夏のボーナスは6月30日、冬のボーナスは12月10日の支給です。

該当の日が土日祝日にあたる場合は、その前の平日に支給されます。

一方、地方公務員は自治体ごとに支給日が異なります。

地方自治体の給与や賞与については条例によって支給日が決められているためです。

ただし、上記の人事院規則にならって、夏のボーナスは6月、冬のボーナスは12月に支給する自治体が多いようです。

民間企業の場合、ボーナスの支給日は会社ごとに異なります。

夏のボーナスは6月〜7月に、冬のボーナスは12月中に支給されるのが一般的です。

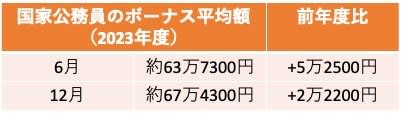

公務員のボーナスの平均額はいくらか

内閣官房の発表によれば、主に行政職を担う一般職国家公務員の2023年度ボーナス平均額は、以下のとおりでした。

- 6月:63万7300円

- 12月:67万4300円

支給額は前年度より2万円〜5万円ほど上昇しています。

特に昨年6月の支給額は、2021年度12月期の支給額引き下げが影響し、大幅に増額しています。

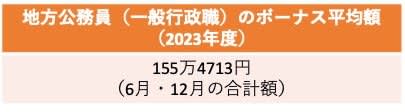

総務省の「令和5年 地方公共団体別給与等の比較」によれば、地方公務員(一般行政職)のボーナス平均額は以下のとおりでした。

6月・12月合わせて155万4713円と、平均金額は国家公務員よりも高くなっています。

特に東京都の平均額は181万4400円と平均を大きく上回っており、1回あたり90万円ほどのボーナスが支給されていると予想されます。

では、公務員と民間企業のボーナスに違いはあるのでしょうか。次章で解説します。

公務員と民間企業のボーナスを比較

民間企業のボーナス平均額は、以下のとおりです。

平均額をみると、6〜7月の賞与の平均は39万7129円、12月の賞与は39万5647円と、国家公務員や地方公務員とは20万円以上の差があることがわかります。

業種によってばらつきがあり、電気・ガスや情報通信、金融といった業種は60万円〜70万円台ですが、飲食業や生活サービス業は20万円以下となっています。

国家公務員のボーナス金額より多い金額が支給されている業種があるため「公務員のほうが民間企業よりボーナスが多い」といい切ることはできません。

しかし、民間企業の平均金額を見ると公務員のボーナス金額は高めといえるでしょう。

ボーナスから引かれる税金

ボーナスからは、給料と同じように税金が引かれます。ただし、引かれるのは所得税のみで、住民税は徴収されません。

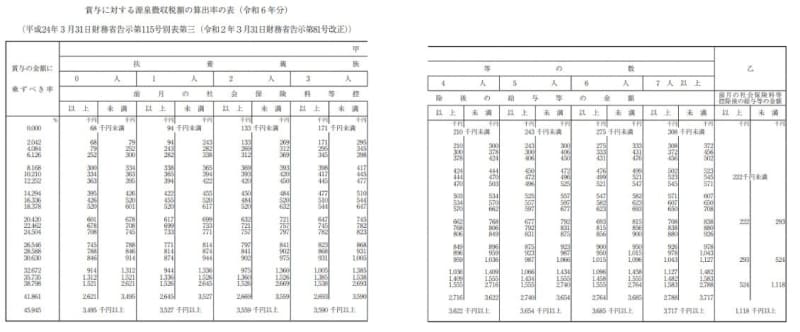

ボーナスにかかる所得税は、源泉徴収されます。通常の計算方法は以下のとおりです。

- 源泉徴収額(ボーナス額−社会保険料)×税率

※税率は以下の図のとおり

ボーナスから源泉徴収される金額は、社会保険料が引かれた後の前月給与が算定根拠となります。

社会保険料控除後の前月給与によって、税率が決まるためです。

引かれる税額は、ボーナスの6%程度の人もいれば、10%以上の人もいます。

ボーナスから税金が引かれたあとの手取り額の目安

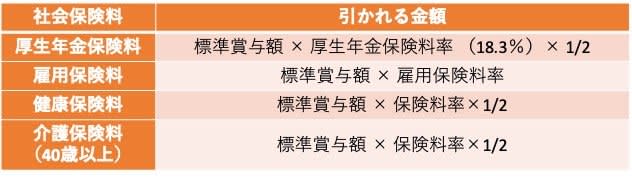

ボーナスの手取り額を確かめるには、社会保険料も考慮する必要があります。

ボーナスからは、税金だけでなく社会保険料も引かれるためです。

ボーナスから引かれる社会保険料は、以下のとおりです。

- 厚生年金保険料:標準賞与額 × 厚生年金保険料率 (18.3%)× 1/2

- 雇用保険料:標準賞与額 × 雇用保険料率

- 健康保険料:標準賞与額 × 保険料率×1/2

- 介護保険料(40歳以上):標準賞与額 × 保険料率×1/2

では、実際に手取りボーナス額をシミュレーションしてみましょう。条件は以下のとおりです。

- ボーナス額:50万円

- 社会保険料控除後の給与:26万円

- 厚生年金保険料率:18.3%

- 健康保険料率(協会けんぽに加入):9.98%

- 雇用保険料(自己負担分):0.6%

- 介護保険料:1.60%

- 扶養親族:なし

はじめに、社会保険料を求めます。それぞれ計算式に当てはめていきましょう。

- 厚生年金保険料:50万円×18.3%×1/2=4万5750円

- 健康保険料:50万円×9.98%×1/2=2万4950円

- 雇用保険料(自己負担分):50万円×0.6%=3000円

- 介護保険料:50万円×1.60%×1/2=4000円

社会保険料の合計は7万7700円です。

次に、源泉徴収される所得税を求めましょう。

源泉徴収税額の算出率の表を見ると、社会保険料控除後の給与が26万円で扶養者がいない場合、税率は6.126%です。

- (50万円−7万7700円)×6.126%=2万5870円

源泉徴収額は、2万5870円です。

よって、合計で10万3570円がボーナスから引かれます。

額面50万円のボーナスの手取りは39万6430円で、約8割が手元に残る計算です。

扶養人数や受け取っている給与額によって引かれる金額は異なりますが、おおむね2割前後が税金や社会保険料として引かれると考えておきましょう。

ボーナスも定額減税の対象に

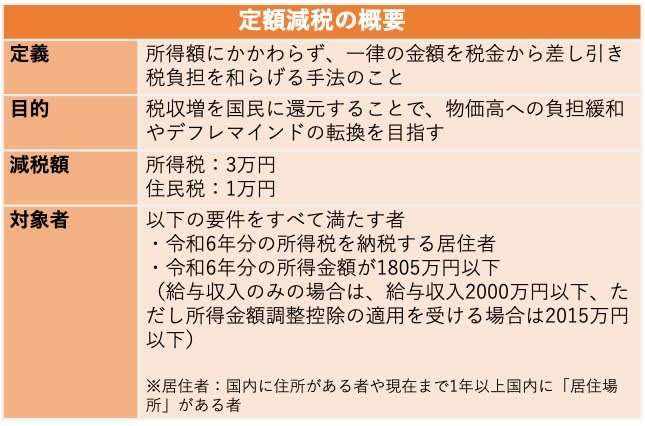

6月から始まった定額減税は、ボーナスにも適用されます。定額減税の概要をおさらいしましょう。

減税額は、所得税・住民税合わせて4万円です。

所得税は給与や夏・冬のボーナスから、住民税は1年間の納税合計額から減税されます。

ボーナスから減税される場合、どのような流れで減税がされるのでしょうか。定額減税のスケジュールについて、次章で解説します。

定額減税のスケジュール

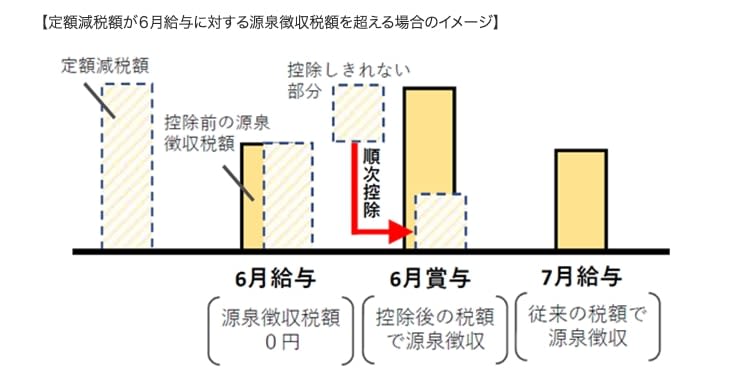

たとえば、「6月給与」「6月ボーナス」「7月給与」の順に振り込まれる場合、所得税の定額減税は以下のスケジュールで適用されます。

所得税の定額減税で、控除しきれない部分が発生した際は、翌月の給与やボーナスに繰り越されます。

所得税の減税分は3万円ですから、6月給与の減税で3万円すべて引ききれない場合は、6月ボーナスの所得税が控除対象となるのです。

もし6月の給与とボーナスで3万円分の減税が終了した場合は、減税後に残った税額がそのまま徴収されます。

減税終了後の源泉徴収は、これまでと同じ金額が引かれます。

6月のボーナスでも3万円の減税分がすべて引ききれなかった場合は、7月給与の所得税も減税の対象です。

また、6月ボーナスのタイミングや金額によっては、ボーナスだけで3万円の減税が完了する場合もあるでしょう。

まとめ

ボーナスは業種や会社によって金額が異なるためどうしても比べてしまいがちですが、自分へのご褒美であることに変わりはありません。

2024年は定額減税や賃上げ効果で、6月分の給与やボーナスの手取り分が増加することが見込まれます。

ぜひ今のうちから使い道を考えておき、有意義に活用しましょう。

参考資料

- e-Gov法令検索「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)」

- 内閣官房「令和5年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」

- 内閣官房「令和5年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」

- 内閣官房「令和3年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」

- 総務省「令和5年 地方公共団体別給与等の比較 4)期末・勤勉手当の支給状況(都道府県)」

- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果速報等」

- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年2月分結果速報等」

- 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」

- 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)」

- 全国健康保険協会「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険料の保険料額表」

- 厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」

- 国税庁「定額減税について」

- 首相官邸「第二百十二回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説」

- 国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」

- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」