国連が発表した幸福度ランキングが137カ国中47位(2023年版)と、あまりよくない日本。医師の鎌田實さんは、「ちょうどいいわがまま」が自由な自己決定につながり、幸福度が上がるのではないかと話します。

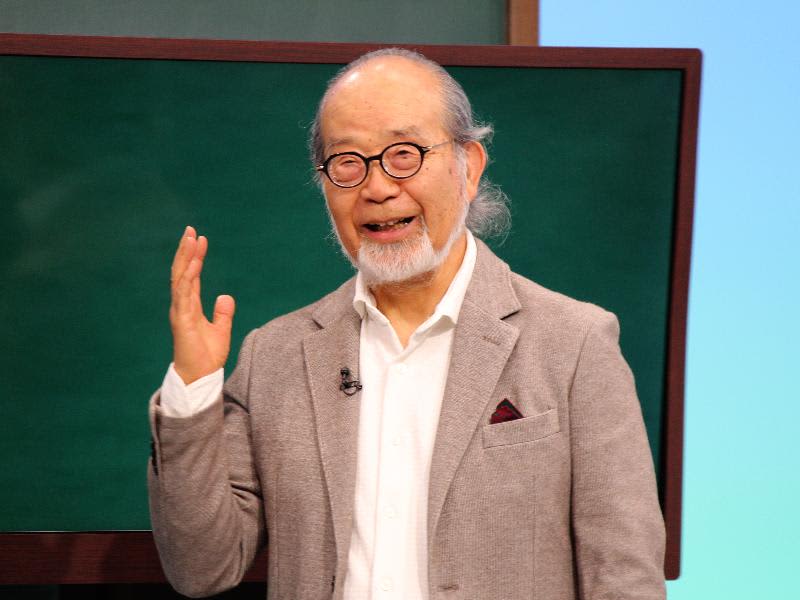

テレビ静岡で6月9日に放送されたテレビ寺子屋では、地域医療に携わってきた医師の鎌田實さんが、日本の幸福度を上げるためにできることについて語りました。

◆あまり幸福でない国 日本

医師・鎌田實さん:

国連が発表している「幸福度ランキング」というものがあります。「健康長寿」や「平均寿命」も指標になっており、日本は順位が上がっていいはずなのに137カ国中47位(2023年版)と、どうもあまり幸福でない国のようです。

なぜかと考えると、個人の選択肢の自由度が低いのではないか、「我慢は美徳」と子供の頃から教えられたり、空気を読まない、読めないとみんなから「困ったやつだ」と弾かれてしまったりというように、そういう圧力が僕たちの国にはあるのではないかと思いました。

◆圧力に負けない”出る杭”

ランキングの大事な指標「個人の選択肢の自由度」をもっと上げる。

自分の人生ですから、岐路に立った時に自己決定できているかどうかが大事で、そこがきちんとやれていくと幸福度が上がっていくのではと考えたのです。

覚えておいてもらいたいのが、「打たれにくい出る杭」。

空気を読まないとプレッシャーをかけられたりしますが、多少のプレッシャーをかけられても打たれにくい出る杭ぐらいにちょっと出ちゃったら、結構自由度は上がってくるのではないでしょうか。

◆考え方の癖を分析し変える

僕の知り合いの佐藤雅彦さんは55歳の時にアルツハイマー病になり、いま70歳です。夜の10時ぐらいに「先生、なんか寂しくて」と電話がかかってきたり、何か失敗したりすると連絡が入ります。

「梅干しが大好きなのに、この頃梅干しを食事するところへ持っていくのを忘れる。絶対持っていかなくちゃと思い持っていくと、食べるのを忘れて帰ってきちゃう」という連絡には、本当に失礼だったけれど大笑いしちゃいました。

僕が「それは佐藤さん、面白いね」と言うと、「でも、いつもこうやってすぐ一個一個くよくよするんですよ」と言うので、「自分を苦しめる考え方の癖を変えてみたら」と伝えると、翌日、僕にあることを言ってきました。

「生活に支障がなければ、細かなことは無視して大らかに生きる。梅なんか食べても食べなくてもいいもんね」

ネガティブに考えてしまう癖がある人はいるのだと思います。「考え方の癖を変える」というのは、ちょうどいいわがままの第一歩。「自分流」があっていいのではないでしょうか。

◆ほどよくわがままに

若年性アルツハイマー病は進行が早いと言われていますが、55歳で確定診断がついて70歳の今、彼は一人でカフェに行ったり、あるいはここのランチは安いからとランチを食べに行ったり、絵を描いたり、ダンスを覚えに行ったり、カラオケをやった時期もあります。

確かに長続きはしないけれども、認知症になったらもう終わりなんてことはないのです。

できるだけ自由に自己決定をしながら、でも、わがまま過ぎていいことなんてないわけです。それは人生をつまずかされる可能性があります。

人を大事に親切にすることや、悪口を言わないことなどをちゃんとしていたら、少し「ちょうどいいわがまま」を意識して今まで以上に自分を表に出してみる。すると人生が面白くなったり魅力的になったりして、この日本の幸福度が上がるのではないかと思います。

鎌田實:1948年東京生まれ。東京医科歯科大学医学部卒業。諏訪中央病院名誉院長。地域医療に携わる傍ら、イラクや東日本の被災地支援にも取り組む。「がんばらない」「大・大往生」など著書多数。

※この記事は6月9日にテレビ静岡で放送された「テレビ寺子屋」をもとにしています。