山間には田畑が広がり、米や果物などの特産品を抱える自然豊かな農村、福岡県・うきは市。今年5月、アメリカ・スタンフォード大学の視察団が"とある場所"を訪れた。Ken Stern教授が「日本経済活性化のヒントがあった」と口にしたのは…従業員18人のベンチャー企業「うきはの宝」。大熊充代表(43)以外の多くが75歳以上という「ばあちゃんベンチャー」だ。

その実態と高齢者人材の可能性について、『ABEMA Prime』で迫った。

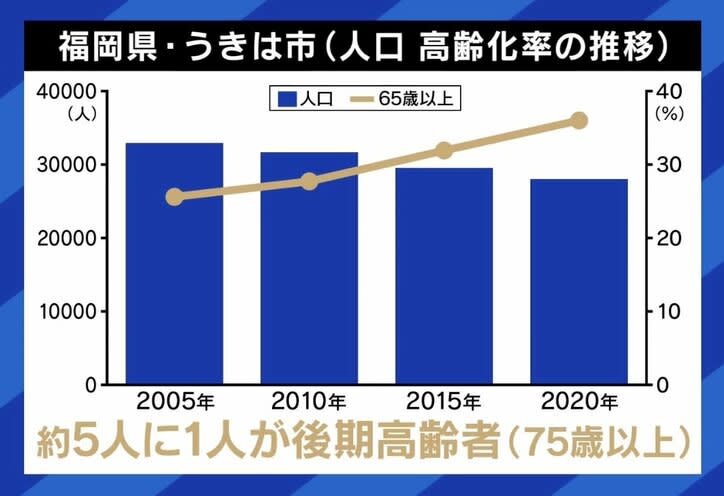

■約5人に1人が後期高齢者…「ばあちゃんたちに生きがいと収入を作りたい」

この日行われた新商品開発を兼ねた昼食会では、「新じゃがとタケノコの肉じゃが」が振る舞われた。同社が手がけているのは、食品製造販売。「ばあちゃんの手作り飯」が看板メニューの食堂経営や、道の駅での手売り販売のほか、2023年からは加工食品の販売もスタートした。「ばあちゃんの手作り干し芋」は、月の売上が100万円を超えるヒット商品に。2023年の年商は2000万円を超えたという。

大熊氏が、生まれ育ったうきは市に「ばあちゃんベンチャー」を立ち上げたのは2019年。創業理由には、市民の約5人に1人が後期高齢者という現実があった。「話を聞いていると、する事がないとか、年金だけでは生活がままならない人がいる。そこで、75歳以上のばあちゃんたちに生きがいと収入源をつくろうと決めた」。

“ばあちゃん”の持つ経験や文化こそが、一番の「宝」だと考える大熊氏に、従業員も「私たちは必要とされていることが一番の元気の源じゃないか」と答える。今は食品製造販売のみならず、YouTubeチャンネル「ユーチュー婆(ばあ)」や、高齢者向けの月刊誌「ばあちゃん新聞」も発行している。

■77歳“最年少”ばあちゃんが大事にする「きょうよう・きょういく」

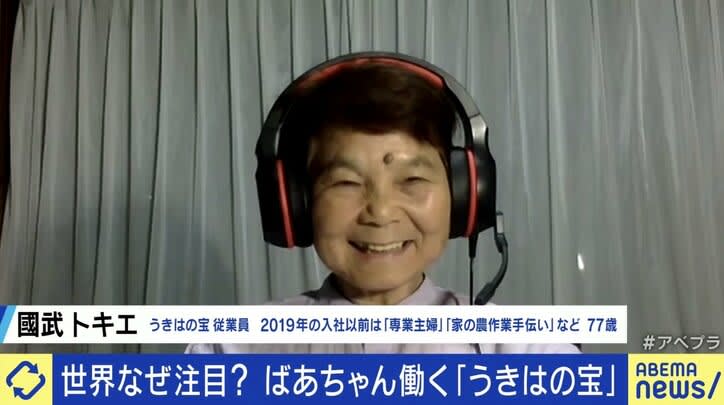

うきはの宝“最年少”の國武トキエさん(77)は、1947年生まれ。夫はすでに他界し、息子夫婦と暮らしている。1970年に結婚し、専業主婦や、家の農作業手伝いを経験してきたが、会社勤めの経験はなかった。しかし2019年に「うきはの宝」に入社して、最古参の従業員となっている。

トキエさんは「楽しみながら、仲間も増えてきて、健康の元にもなる」と語る。入社のきっかけは、大熊氏から声をかけられたことだった。「出会うまでは、うちの仕事である農業をしながら、地域でお世話をしていた」。

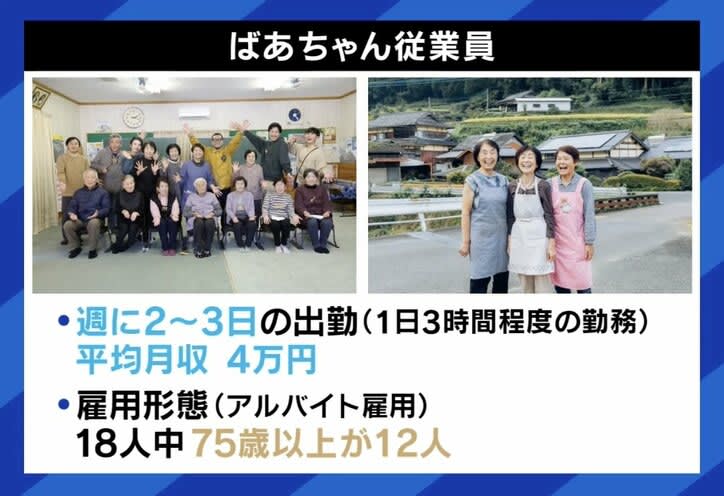

「うきはの宝」の平均年齢は80歳。“ばあちゃん”従業員は、週2~3日の出勤で、1日3時間ほど勤務する。平均月収は4万円。雇用形態はアルバイトで、従業員18人のうち、75歳以上が12人となっている。

働くことに不安はなかったのか。「全然ない。毎日出勤するわけではない。最初は『土日を手伝って』と言われていたが、それ以外にも用事がある時に行く程度で、若者の仕事へ行く感覚とは異なる」とトキエさん。

好きな言葉は、「きょうよう、きょういくで毎日元気に」だ。「高齢者になったら、“今日用事があること”と“今日行くところがあること”が一番大事。多くの人と接し、話しながら、毎日を楽しく生きていけたらいい。88歳の仲間もとっても元気。定年は考えたことがない。できる限りやりたい」。

■入院時にばあちゃんたちに支えられ「恩返しを」 同社の差別化戦略

独自のビジネスを思いついた背景には、大熊氏の経験がある。「20代でバイク事故を起こして、4年ほど入院していた。死にたくて仕方なかった頃、同じく入院していたばあちゃんたちに支えられて社会復帰できた。“恩返ししなきゃ”との思いがあった」。加えて地域課題も理由となった。「ボランティアで活動していたが、資金面で続かない。稼ぎながら高齢者周りの課題を解決すれば、地域や故郷がよくなるのではないか」。このように「個人のエゴと地域課題がうまく混ざり合う」ことで、これまで続けてこられたという。

「うきはの宝」の差別化戦略のひとつに、単なる高齢者人材の言葉では括れない、より深い“ばあちゃん文化”を知っている75歳以上の後期高齢者人材の活躍がある。「田舎=チープ」ではない、品質にあった強気の値段設定も特徴だ。また、高齢者による高齢者に向けた「ばあちゃん新聞」で、あえてアナログで情報発信することで、相乗効果もねらっている。

あくまで営利企業であって、「ばあちゃんへの“お情け”で運営しているわけではない」と大熊氏は強調。「食であればやはりおいしく、客が食べたい商品を開発して、通販などで身近に購入してもらうことが大切だ」と語る。

値段設定が高額だと、ばあちゃんから反発されることもあるが、「値決めだけは経営者の私が行う」と断言する。「ばあちゃんは100円で売りたがる。最近の物価上昇とかも、あまりわかっていない」。

そんな中、一番勢いがあるのは、全国各地の“一般人のばあちゃん”にスポットライトを当てた「ばあちゃん新聞」だ。「たぶん新聞界では一番伸びている。50社ほどに『新聞界の救世主あらわる』と注目された。紙での配達と、企業やスーパーで単号売りをしている」という。

一方で課題も。障害者雇用の壁として、大熊氏はまず「週20時間以上働くことが雇用制度の基本となっている」点をあげる。20時間以下はコロナ支援や助成金などの対象外。また、社会保険などへの加入負担が全年齢一律であるため、「高齢者の正社員雇用はハードルが高い」と指摘し、高齢者の加入負担は下げて欲しいと語る。最低賃金(福岡県では時給941円)も、全年齢が一律なのが現状だ。

社名の「うきはの宝」は、よく「ばあちゃんたちが宝」と捉えられるが、そうではないという。「僕らの考えは、次世代とばあちゃんたちが一緒になってつないでいくこと。過疎地域は将来がないと悲観されている」とする。

考えているのは、このビジネスを全国に広げていくことだ。「奇想天外なアイデアで『大熊さんだからできた』となるのは良くない。他県にも広げて、再現性を高めている。とはいえ、ばあちゃんたちだけ集まっても、ビジネスにはならない。マーケティングやマネジメント、デザイナーといった若年層と一緒に『多世代でやる』のが重要だ。じいちゃん、ばあちゃんを前面に出しながら、若い人が支えて食べていくビジネスモデルもありではないか」と語った。(『ABEMA Prime』より)