【映像】7歳で家族全員を失い… 僕とおばちゃん 震災からの日々 NNNセレクション

梅雨や台風シーズンに特に気をつけたい大雨、そして、いつどこで起きてもおかしくない大地震。いざ、その場に居合わせても“避難がおっくう”“私は大丈夫”などの考えが頭をよぎることも。東日本大震災での経験をもとにゲームを制作した大学生・畠山瑛護さん(22)は、災害時に生まれる“心の隙”とどう向き合うのか、伝えたいといいます。(news zero 名畑咲希)

■「何が起きているのか把握できなかった」震災当時の気持ち

当時小学校にいた畠山さん。家族は全員無事だったものの、家が津波によって流されました。

「当時小さかったので、周りに比べると悲観的な感じでもなく、何が起きたか把握できていないような感じ。家の2階部分だけが何百メートルか離れた場所にありました」

■大好きだったゲームで 新たな「語り部」の形

畠山さんは元々ゲームをするのが好きでしたが、大切にしていたゲームも、遊び道具も、津波ですべて失いました。

遊び道具の代わりとなったのは、「両親のノートパソコン」。ゲームを失った悔しさなどから、小学校高学年になるとノートパソコンを使って自分でゲームを作るようになったといいます。

震災後、人口減少とともに街が寂れていくのを実感した畠山さんは、武器である「ゲーム作り」で地元・気仙沼の魅力を広く伝える方法はないか考え、2018年夏、初めて自分でゲームを作りました。

その名も「気仙沼クエスト」。気仙沼の街を歩き回り、買い物をしたり市民と会話をしたりするゲームで、町並みや登場する店、街の人たちも現実世界を再現しました。

畠山さん

「今の気仙沼はこうだよ!という未来を見せていきたい、地元の魅力を知ってもらいたいと思って作りました」

■震災直後の夏を舞台に 「気仙沼クエスト3.11エディション」制作

大学進学とともに東京へ上京してきた畠山さんは、上京して初めて、自分と被災していない人との間に大きなギャップがあることを実感したといいます。

「震災は僕にとってあまりにも人生を二分するような体験で、『震災前』『震災後』で全然世界や生活が違って、意識せずにはいられない。でも、東京の人たちにとってはずっと地続きで生活が続いているということがすごくカルチャーショックだった」

「地元・気仙沼にいたときは、震災について語ったり表現したりすることに積極的ではなかったけど、“自分の体験をほかの地域の人にも伝えていかないといけない”という使命感が芽生えた」

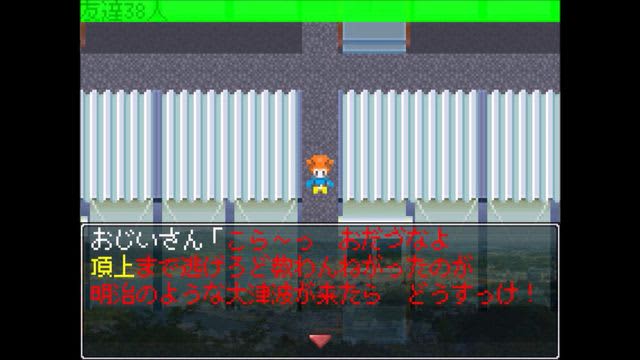

そんな思いから制作されたのが、二作目のゲーム「気仙沼クエスト3.11エディション」です。

舞台は、2011年夏の宮城県・気仙沼市の仮設住宅。ゲーム上に現れる人々にタッチして、友達0人から100人に増やしていきます。「友達を100人つくればクリア」という簡単なルールです。

しかし、“友達作り”をしている最中には、何度も「地震」が発生。地震が発生したら「高台」へ逃げ、友達作りを一時中断する必要があるのですが、避難を怠り友達作りを続けると、地域住民に怒られ、集めた友達が「0人」になって振り出しにもどってしまいます。

■「一番の教訓は“津波てんでんこ”じゃないか」

畠山さん

「自分自身の経験はもちろん、震災遺構の伝承館の館長の方にお話を聞きに行った。そして、東日本大震災の一番の教訓は、『津波てんでんこ』ということになるんじゃないかと思った」

「『てんでんこ』とは『てんでになる(=それぞれになる)』という東北の方言からきています。『津波てんでんこ』とは『津波が来たら、それぞれで逃げろ』という意味です。たとえば周りの人が避難していなくても、自分が避難しなければいけないと判断したら避難しないといけない」

「ゲームでは「逃げるのがおっくうだな」というシチュエーションを再現したかった。自分の中には逃げるのがめんどくさいと思っている側面、ある種の心の隙みたいな部分があることを、克服しないまでも自覚しているというだけでいざ避難行動とるときにより正しい行動とれるのかなと」

避難場所となっている高台は「安波山(あんばさん)」という山で、実際に畠山さんもなじみのある場所だといいます。

畠山さん

「幼稚園や小学校の遠足でのぼった、慣れ親しんだ場所です。安波山が避難場所と指定されている地域もあると思うし、普段からそこに逃げるんだよと教えられている人もいると思います」

「気仙沼クエスト3.11エディション」は、パソコンやスマートフォンなど、誰でも手軽にできることが魅力。もうすぐ総プレイ回数が1万回を超えるといいます。

■畠山さんが「ゲームを通して伝えたいこと」

語り部の新しい形を目指した「ゲーム」。「ゲーム」で伝えるというこだわりには、理由がありました。

畠山さん

「“震災の記憶を伝える”という内容は今までたくさん見てきた。個人的に、あまり重苦しい感じにしたくなかった。震災・防災教育というと、“私は地震が起きたらすぐ避難しようと思います”と、そのときは考えると思うんですけど、実際その場に居合わせるとなかなか難しい」

「避難がめんどくさい、おっくうだと思ってしまう気持ちもあると思う。それを否定する気もないし克服しようということでもないけど、そういう気持ちがあるんだということを自分で知っておくということが1番の防災のマニュアルになるんじゃないか」

「普段の生活をしているとき、突然災害はやってくる。“避難めんどくさいな”と思ったときに『この感じ1回ゲームで体験したことある』って、めんどくさいという気持ちを持つ自分を知ってるとなったら、それを踏まえて冷静になれるんじゃないか」

将来、「地元の小中学生で防災教育の一つのツールとして活用されるゲームになったら」と強い決意をもつ畠山さん。大学卒業までに(大学の卒業制作として)「気仙沼クエスト3.11エディション」をさらにバージョンアップする予定だといいます。