(CNN) 2009年にエジプトで発見された石棺「サルコファガス」には複雑な歴史があった。石棺に刻まれた古代文字は、これが2回使われていたことを物語る。2回目に納められたのは古代エジプト第21王朝時代の大司祭メンケペルラー。だが1回目の人物はこれまで謎だった。

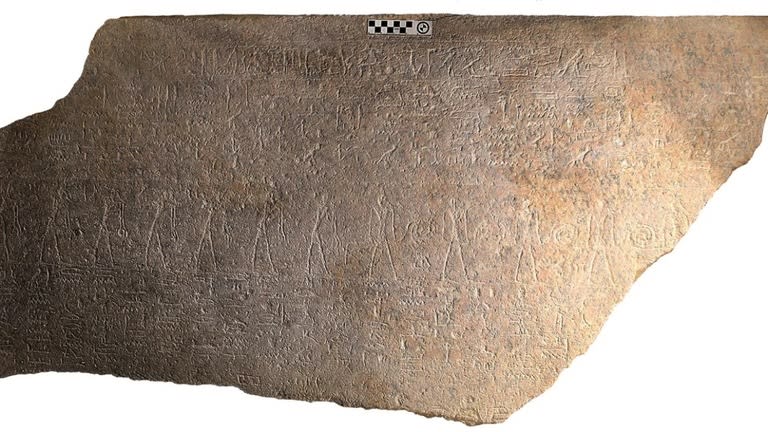

フランス・ソルボンヌ大学のフレデリック・ペイロドー准教授(エジプト学)は、この花崗岩(かこうがん)の石棺の断片を再調査し、石に刻まれた象形文字を読み解いた。その結果、新たな手がかりが浮上。カルトゥーシュ(墓に刻まれた楕円<だえん>形の装飾)に隠されていたのは、あの有名なファラオの名だった。

ペイロドー氏によると、この石棺に最初に納められたのは古代エジプト第19第王朝の3番目の王、ラムセス2世だった。その墓が略奪され、後に再利用されていたことが、石に刻まれていた碑文で裏付けられた。

「明らかにこれは王の石棺だ」とペイロドー氏は解説する。「カルトゥーシュは最初に使用された時のもので、ラムセス2世の即位名、ウセルマアトラーの名があった。当時この名を使ったファラオは彼しかいない。従って、これがラムセス2世の石棺だったことに関する一切の疑いが晴れた」

この発見は学術誌に発表され、王の埋葬に石棺がどう使われていたかを解明する手がかりにもなった。

王のための石棺

ラムセス2世の在位は紀元前1279年から1213年と、エジプト史上、2番目に長い。数々の戦果を収め、建築に関心を持って重要な建造物や自身の像を作らせた。ミイラはカイロの国立エジプト文明博物館に収蔵されている。

ラムセス2世の棺(ひつぎ)は1881年にルクソール近郊でも見つかっているが、今回調査した石棺の断片は、直線距離で北西へ64キロ離れたアビドスで見つかった。

「それほど不思議なことではない」とペイロドー氏は言う。ラムセス2世の墓は、恐らく死後200年ごろに略奪されていたことが分かっている。

花崗岩の断片は石棺の側面の一部で、かつては王子のものと考えられていた。「しかし私はずっとおかしいと思っていた。これほど念入りな細工は王の存在を示唆しており、伝統的に王と結びつく要素があった」(ペイロドー氏)

もう一つのヒントは、この棺に納められていた二人目の人物、大司祭メンケペルラーと関係がある。メンケペルラーと半分血のつながった兄は、プスセンネス1世と呼ばれたエジプト王で、この人物も王家の谷で見つかったある石棺を再利用していた。それがラムセス2世の後継者となった息子、メルエンプタハの棺だった。

ペイロドー氏によると、埋葬品の再利用には二つの目的がある。当時は経済危機の中で質素倹約が命じられていた。一方で、古代エジプトの栄光時代とされるラムセス2世の新王朝時代を、続く支配者たちと結び付ける目的もあった。

略奪防止

ラムセス2世が入れ子構造の三つの棺に納められていたことも、今回の発見で確認された。最初の棺はツタンカーメン王のように金でできていたと考えられるが、略奪で失われた。二つ目の棺は1990年代に王の墓で行われた修復作業中に、雪花石膏(せっこう)の断片が見つかった。いずれも、今回の発見につながったさらに大きな石棺の内側に納められていたと思われる。

「これで王家が複数の石棺を使い始めた時期も分かった」「ラムセス1世の時代は一つだけだったが、ラムセス2世の後継者は略奪を防ぐために四つの石棺を使っていて、それが広まった。一つから四つに飛ぶのは奇妙だったが、これで二つから四つになった。論理的進化だ」(ペイロドー氏)

石棺の断片は今もアビドスの保管庫に収納されているが、今回の発見についてはエジプト当局に連絡しており、博物館に移されることを望むとペイロドー氏は話している。

同じ分野の研究者は今回の発見を一様に評価した。

英ヨーク大学のジョアン・フレッチャー教授は、新たな発見や解釈によって、今も古代エジプトの物語が展開し続けていることを示す素晴らしい研究成果だと指摘。「最終的に見つかった場所も興味深い。ラムセスの石棺は再利用されただけでなく、当時エジプト最大の宗教地で、エジプト王家の精神的な故郷と考えられていたアビドスに移された」と解説している。