離婚後も生活費の援助を受けられる離婚後扶養

離婚後扶養とは

夫婦には互いに協力して扶養する義務がありますが、離婚すればこの義務はなくなります。しかし、専業主婦(夫)やパートだった人などが、離婚してすぐに経済的に自立するのは簡単ではありません。そこで、離婚後も一定期間、収入の多いほうから少ないほうへ生活費の援助をすることがあります。これを、離婚後扶養、または扶養的財産分与といいます。

離婚後扶養は、アメリカ、フランス、ドイツなどでは法律で規定されている制度です。いっぽう、日本では法律で規定されていないので、離婚前の話し合いや裁判により取り決めをします。

離婚後扶養が認められるのは、高齢や病気で働けない、幼い子どもがいる、現在の収入では生活ができない、財産分与が極端に少ないなどの場合です。ただし、実家が裕福だったり、生活できるくらいの財産分与や慰謝料をもらっていると、認められません。

金額や期間は決まっていない

離婚後扶養の金額や期間に決まりはありません。お互いの年齢、収入、子どもの有無などによって変わってきます。裁判では、金額は婚姻期間中の婚姻費用を目安とし、期間は1~3年、長くても5年となることが多いようです。離婚扶養はあくまで補充的なものなので、支払う側にとって経済的に無理のない範囲で決められます。

支払いは、財産分与の取り分を増やしたり、慰謝料を上乗せしたりすることが多くなっています。月額を決めて支払われることもあります。

ポイント

離婚後扶養を知ろう

離婚後すぐに経済的に自立するのが難しいのであれば、離婚後扶養を受けられる可能性があります。

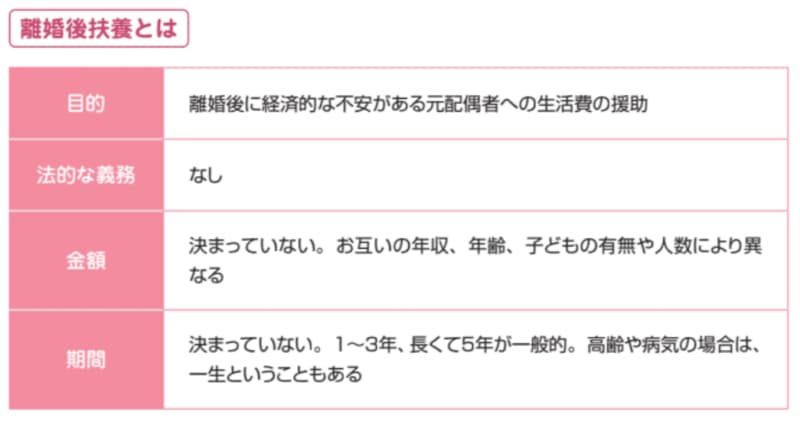

【離婚後扶養とは】

目的:離婚後に経済的な不安がある元配偶者への生活着の援助

法的な義務:なし

金額:決まっていない。お互いの年収、年齢、子どもの有無や人数により異なる

期間:決まっていない。1~3年、長くて5年が一般的。高齢や病気の場合は、一生ということもある

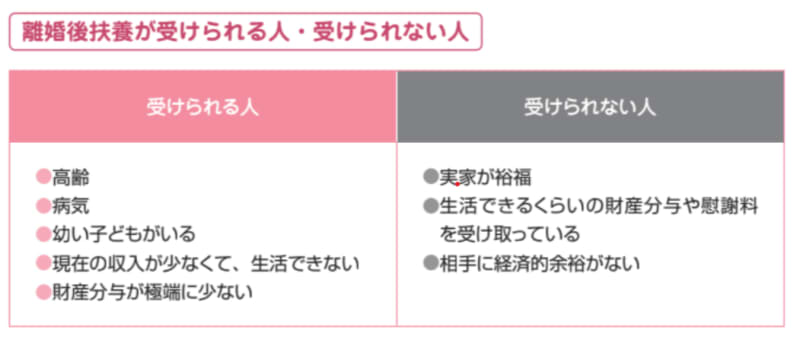

【扶養が受けられる人】

- 高齢

- 病気

- 幼い子どもがいる

- 現在の収入が少なくて、生活できない

- 財産分与が極端に少ない

【扶養が受けられない人】

- 実家が裕福

- 生活できるくらいの財産分与や慰謝料を受け取っている

- 相手に経済的余裕がない

押さえておこう

離婚後扶養は、収入の少ない側が経済的に自立するまでの一時的な援助にすぎません。高齢や病気などの事情がなければ、できるだけ早く経済的に自立することが大切です。

1位は断トツ!データで見る離婚の理由ランキング

実際にどのような理由で離婚する夫婦が多いのかを、調停や審判の申立て動機からさぐってみましょう。

夫も妻も第1位は「性格が合わない」。ほかの理由よりも圧倒的に多く、40年以上にわたって不動のトップです。

第2位以下を夫婦別にみると、妻は「暴力を振るう」「生活費を渡さない」「精神的に虐待する」となっています。いずれもDVの一種であり、配偶者からのさまざまな暴力に苦しむ女性が多いことがわかります。一方、夫は、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」「異性関係」「性的不調和」の順。妻と比べると、人間関係に関する理由が多いのが特徴です。

夫婦に共通して上位なのが「精神的に虐待する」。近年「モラハラ」という言葉が広く知られるようになり、その順位が上がっています。

【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり

【書籍情報】

『増補改訂版 前向き離婚の教科書』

著:森元みのり

心の整理方法から、金銭問題、子どもの問題、離婚手続き、離婚後の生活設計までをコミックと図解でわかりやすく説明しています。6年ぶりの改訂版では、法改正に伴い、養育費の現状、ひとり親支援、再婚の注意点、熟年離婚、子連れ再婚、事実婚・内縁の離婚、共同親権などを新たに追加しました。離婚に悩む方へおすすめの一冊です。