一覧表「国家公務員・会社員」の退職金を比較

「公務員」と聞くと、給与・ボーナスが高いイメージを持つ方もいるのではないでしょうか。

安定かつ高待遇なイメージが強い公務員は、キャリアを見つめ直す際の候補の1つに入ることも多いはずです。

実際に、リスクモンスター株式会社が行った「第10回「就職したい企業・業種ランキング」調査」によると、就職したい企業ランキング1位と2位を公務員(地方・国家)が独占する形となりました。

公務員は給与やボーナスが高いだけでなく、退職金も比較的高い傾向にあります。

老後2000万円問題が騒がれている近年において、退職金をどのくらいもらえるかは老後生活を考えるうえで非常に大切です。

では、国家公務員の退職金は2000万円を超えるのでしょうか。

本記事では、国家公務員の退職金事情について詳しく紹介していきます。

会社員の退職金事情についても紹介しているので、国家公務員と会社員で退職金にどのくらい違いが生じるのか、あわせて確認しておけると良いでしょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

国家公務員の退職金は平均いくら?

早速、国家公務員の退職金の平均額から確認していきましょう。

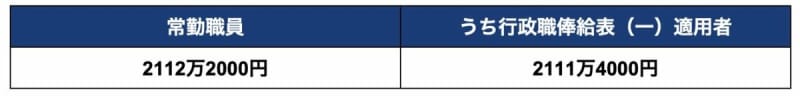

内閣官房内閣人事局の「退職手当の支給状況」によると、定年時における国家公務員の退職金は下記の結果となりました。

- 常勤職員の平均的な退職金:2112万2000円

- うち、行政職俸給表(一)適用者の平均的な退職金:2111万4000円

国家公務員として定年まで勤めた場合、退職金の平均額は2000万円を超えることがわかります。

とはいえ、上記の金額はあくまで平均額であり、極端に数字の大きい金額があった場合は、その金額に偏る可能性も考えられます。

次章にて、国家公務員の定年退職金のボリュームゾーンを確認していきましょう。

国家公務員の定年退職金のボリュームゾーン

内閣官房内閣人事局の「退職手当の支給状況」によると、国家公務員の定年を理由とした場合に受け取れる退職金のボリュームゾーンは「2000~2500万円未満」となりました。

以下、定年を理由とした場合に受け取れる支給額別の退職手当受給者数です。

【定年時の退職手当支給額別退職手当受給者数(常勤職員)】

- 500万円未満:147人

- 500~1000万円未満:122人

- 1000~1500万円未満:287人

- 1500~2000万円未満:4422人

- 2000~2500万円未満:7891人

- 2500~3000万円未満:1207人

- 3000~3500万円未満:62人

- 3500~4000万円未満:12人

- 4000~4500万円未満:66人

- 4500~5000万円未満:26人

- 5000~5500万円未満:13人

- 5500~6000万円未満:4人

- 6000~6500万円未満:19人

- 6500~7000万円未満:5人

- 7000~7500万円未満:0人

- 7500~8000万円未満:0人

- 8000万円以上:0人

ボリュームゾーンは2000~2500万円未満となっており、ほとんどが2000万円付近に集中しています。

また、2000~2500万円未満の次に多いのは「1500~2000万円未満」となっています。

これは定年時の勤続年数も関与していることが背景としてあるのでしょう。

次章にて、勤続年数ごとの国家公務員の定年退職金を確認していきましょう。

【勤続年数別】国家公務員の定年退職金を確認

公務員の定年時の退職金は勤続年数が大きく関与しています。

では、勤続年数が何年以上であれば、定年時の退職金が2000万円を超えるようになるのでしょうか。

内閣官房内閣人事局の「退職手当の支給状況」によると、勤続年数別の定年退職金の平均額は下記の結果となりました。

【勤続年数別退職手当受給者数及び退職手当平均支給額(常勤職員)】

- 5年未満:158万7000円

- 5年~9年:446万8000円

- 10年~14年:713万7000円

- 15年~19年:1159万1000円

- 20年~24年:1309万2000円

- 25年~29年:1663万2000円

- 30年~34年:1991万7000円

- 35年~39年:2303万8000円

- 40年以上:2234万7000円

上記の結果からもわかるように、勤続年数が30年以上で定年退職金が2000万円に近い金額となり、35年以上で2000万円を超えるようになります。

国家公務員の場合、勤続年数が長ければ長いほど定年時の退職金が増加傾向にあります。

また、勤続年数が同じでも「自己都合退職」よりも「定年退職」のほうが退職金が高い傾向にあることから、国家公務員の退職金は「勤続年数」と「退職理由」が大きく関係していることがみてとれます。

【公務員と比較】会社員の定年時の退職金はいくら?

では最後に、会社員の定年時の退職金について見ていきましょう。

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」によると、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者における定年時の退職金は下記のとおりです。

- 大学・大学院卒の定年退職金(管理・事務・技術職):1896万円

- 高校卒の退職金(管理・事務・技術職):1682万円

- 高校卒の退職金(現業職):1183万円

上記はあくまでも平均額であり、ひとつの統計による結果となっていますが、公務員のほうが退職金が高い傾向にあることがわかります。

冒頭でもお伝えしたように、退職金は老後生活を支える大きな役割を担っているため、キャリアアップや収入アップを目的に転職をする場合は、退職金事情についても事前に確認しておけると良いでしょう。

老後資産のシミュレーションをしておこう

本記事では、国家公務員の退職金事情について詳しく紹介していきました。

国家公務員の場合、定年時の退職金として平均2000万円を受け取れることが調査でわかりました。

定年退職金として2000万円をもらえれば老後は安泰と感じてしまいますが、国家公務員でも老後生活が赤字になることもあるようです。

実際に、人事院事務総局の「令和5年 退職公務員生活状況調査報告書」によると、全体の約4割の元国家公務員が、老後生活に赤字が生じていると回答しています。

さらに、「生活にゆとりがある」と回答した人は全体の1〜2割程度で、約8割の世帯では「生活にゆとりがない」「赤字が発生している」など、生活苦になっているのが現状です。

退職金を多く受け取れる国家公務員でも、老後生活に余裕がないと感じていることからも、やはり現役時代のうちに、ある程度の老後資金の準備は必要になることがうかがえます。

まずは、老後に受け取れる年金見込額を確認し、老後の家計収支のシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか。

老後の家計収支のシミュレーションをすることで、現役時代のうちに老後に必要な資金額を把握することができるでしょう。

参考資料

- リスクモンスター「第10回「就職したい企業・業種ランキング」調査」

- 人事院事務総局「令和5年 退職公務員生活状況調査報告書」

- 内閣官房内閣人事局「退職手当の支給状況」

- 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」