地震保険とは

まず、地震保険とは地震、噴火、津波(以下「地震等」)を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没もしくは流失によって、被った保険の対象物の被害を補償するための保険です。

つまり、火災保険だけでは地震等による火災によって生じた損害は補償の対象外となるので、地震保険には別途加入することになりますが、地震保険は単独での加入はできず、火災保険に付帯する形での契約となります。

地震保険は何を補償してくれるの?

地震保険の補償の対象となるのは、居住用の「建物」と居住用の建物に収容されている「家財一式」です。

その際に建物と家財一式はおのおの加入する必要があり、「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」のいずれかで加入します。

居住用の建物については、居住用の建物(店舗の併用住宅も含む)に限定されます。1階が店舗、2階が自宅となっているような併用住宅は対象ですが、工場あるいは事務所専用の建物等住居として使用されない建物については対象外となります。

また、門や塀、物置などは建物に含めて契約をすることは可能です。ただし、門や塀などにしか損害が発生しなかった場合は補償対象外です。

居住用の建物に収容されている家財一式の対象となる家財ですが、電化製品や家具、衣類、食器等です。ただし、備え付けのシステムキッチンや浴槽等は家財ではなく、建物としての対象です。

また、自動車や動植物、現金、有価証券、印紙、貴金属、宝石、書画、骨董等は対象外となります(貴金属、宝石、書画、骨董等は火災保険では30万円を超え、契約時に申告し保険証券に明示されていれば対象)。

Aさんと友人の保険料の違いの原因は?

Aさんと友人の保険料の違いは、地震保険の保険料の決定方法によるものです。地震保険料は以下の4つの要素によって決まります。

__

(1) 建物の構造

(2) 建物の所在地

(3) 保険期間・支払方法

(4) 建物の免震・耐震性能に応じた割引

__

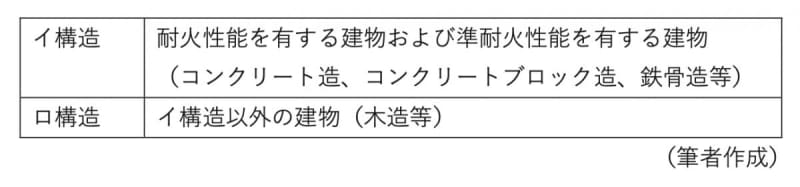

まず(1)は、建物の構造によってリスクが異なります。具体的には建物の構造は、「建物構造(柱の種類)」および「建物の耐火性能」によって判定され、地震保険の場合「イ構造」と「ロ構造」の2つに分けられており、それぞれの構造は表1のとおりです。なお、「イ構造」のほうが「ロ構造」より保険料は安く設定されます。

【表1】

次に(2)は、所在地によって地震発生のリスクが異なるためで、全国で3つの保険料率が設定されています。ちなみに現在は、東京は3等地、北海道は1等地と異なっています。

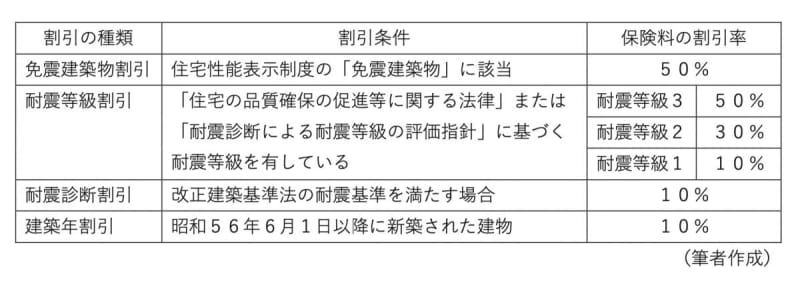

地震保険の保険期間は最長で5年で、主契約の火災保険の保険期間に応じ2~5年の年単位で長期契約ができ、長期になればなるほど安くなります。最後に(4)については、建物の性能に応じた割引制度が表2のとおり4つあります。ちなみに割引は重複して適用できません。

【表2】

これらの要因で地震保険の保険料が違います

上記のように、地震保険の保険料は建物の構造や地域、割引等によって決定されます。日本は地震大国で今年も大きな地震から始まりました。

もちろん地域性もありますが、地震保険に加入して、万一の際に備えておくことも大切ではないでしょうか。

出典

執筆者:田久保誠

田久保誠行政書士事務所代表