あなたは、はじめて手に取ったホラー漫画を覚えているだろうか。筆者の場合、いとこの家にあった古賀新一さんの『エコエコアザラク』を読んで恐怖に震えた記憶がある。

本作は『週刊少年チャンピオン』(秋田書店)で連載されていた作品だ。思えば、70年代の『週刊少年チャンピオン』にはこれ以外にも多くのホラー漫画が登場しており、当時の子どもたちを恐怖の世界へといざなった。

今回は、そんな『週刊少年チャンピオン』に掲載された作品を中心に、70年代の怪奇漫画を振り返ってみたい。

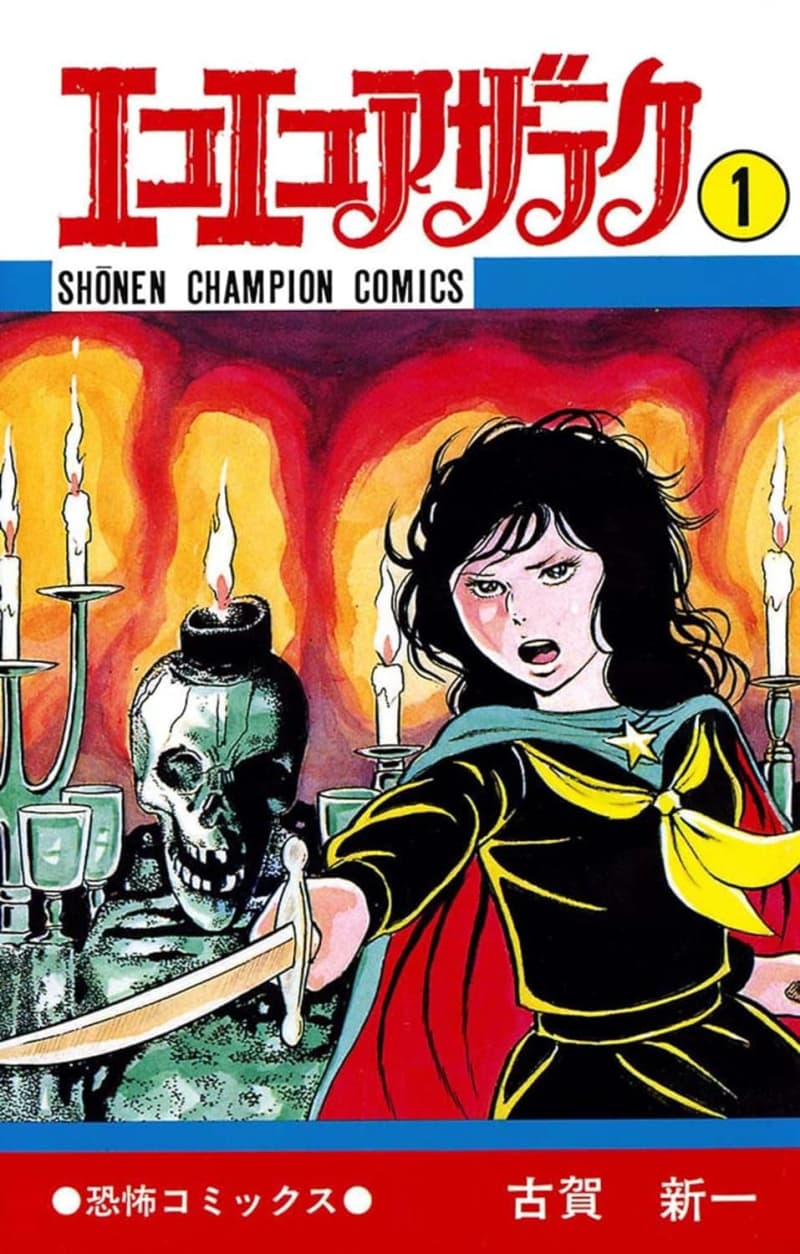

■黒魔術の存在を知らしめた作品『エコエコアザラク』

冒頭でも紹介した『エコエコアザラク』は、1975年より連載がスタートしたホラー漫画である。

主人公の黒井ミサは、黒魔術を操る女子中学生。ミサが黒魔術を通して悪者を成敗する話もあるが、ミサにかかわる者が理不尽に恐怖の世界に墜ちてしまうケースも多かった。物語は1話完結型なので子どもでも読みやすく、読む手が止まらない。そのため、読後に沸き起こってくる恐怖心に後悔した記憶がある。

筆者がトラウマになって覚えているのが「人形トロルドム術」だ。このストーリーは学校の先生がミサを車で轢き逃げしてしまうのだが、その車にはミサが残した人形が引っかかっていた。その人形はミサの分身のような存在であり、最後は人形が先生に報復をするといったものであった。

思えば、昭和の時代は日本人形やフランス人形が夜中に動くといった恐怖話が多く、実際にいとこの家にも大きな日本人形があって、それが恐怖を倍増させた。

物語の最終ページには必ず「エコエコアザラク…」といって去っていくミサの姿が描かれている。謎のセリフや、やけにリアリティのある恐怖の叫び顔がトラウマになってしまう作品であった。

■70年代のオカルトブームを牽引した『恐怖新聞』

つのだじろうさんの『恐怖新聞』は、1973年より『チャンピオン』で連載された漫画だ。昭和のオカルトブームを引き起こした作品として知られ、映画やアニメ、ドラマ化もされている。

主人公は男子中学生の鬼形礼。ある夜、彼の部屋に恐ろしい未来を予見した「恐怖新聞」が届くようになり、新聞に書かれていることが実際に起こってしまう。さらに恐怖新聞を読んだ者は1日読むごとに100日ずつ寿命が縮まることを知り、そこから礼の苦悩が始まるのだ。

『恐怖新聞』は筆者が子どもだったころ歯医者の待合室に置いてあり、怖いながらも読んでいた記憶がある。『恐怖新聞』を読み、気持ちが滅入ったあとの歯医者での処置は忘れられない……。当時の歯医者さんよ、なぜもっと明るい漫画を置いてくれなかったのか……。さておき、『恐怖新聞』は“UFO”や“百物語”など、現在でも何かと話題になる“恐怖”を描いた原点ともいえる。

また、礼にとりついたポルターガイストはとても恐ろしいものだが、実はその存在が礼の命を救うパターンも多い。“おれについているポルターガイスト出てこい!”と礼が言うと、“フフフ、なにが聞きたい…?”と、新聞から素直に現れる霊(?)……大人になって読み返すと、実は礼とポルターガイストは結構良いバディのようにも見えるから面白い。

他にも『週刊少年チャンピオン』 では、藤子不二雄Aさん(当時は藤子不二雄名義)の『魔太郎がくる!!』(1972年)も有名な怪奇作だ。

■【番外編】気味悪さの最高傑作!? 日野日出志さんのコミック

一方、70年代のホラー漫画界において外せない作者といえば、日野日出志さんだろう。

日野さんの代表作は1971年「ひばり書房」より刊行された『地獄の子守歌』や、1975年の『胎児異変わたしの赤ちゃん』などがある。『週刊少年チャンピオン』での掲載作品はないものの、『秋田書店』からは1986年に『オカルト探偵団 死人形の墓場』や『地獄のペンフレンド』などが刊行されている。

日野さんの作品は、一度見たら目に焼き付いてしまうような気味の悪い画力が特徴だ。筆者も小学生のころに『怪奇! 毒虫小僧』(ひばり書房)を読んだが、その破壊力のある画風とショッキングな内容がトラウマになってしまった。

今でこそ過激描写の多いホラー漫画はたくさんあるが、日野さんの作品はその先駆けと言えるだろう。ギョロリとした目のキャラクターを中心に、独特のタッチで表現する描写は日本のホラー漫画ファンだけでなく欧米でも高い人気がある。

ちなみに、2024年にはフランスの近代美術館であるポンピドゥー・センターにて、日野さんの代表作『恐怖・地獄少女』の原画が展示され話題となっていた。

ホラー漫画は苦手な人がいる一方で、昔から多くのファンもいる。とくに70年代のホラー漫画はその当時の生活の様子もよく分かるうえ、今読み返すと独特のエモさもあって面白い。

放課後に学生たちがロウソクを持って肝試しをするシーンや、カセットテープに吹き込まれた怪奇の声が登場するなど、その時代の文化が反映されているのにも注目だ。子どものころに読んでトラウマになってしまった作品を、大人になって読み返してみるのもまた一興だろう。