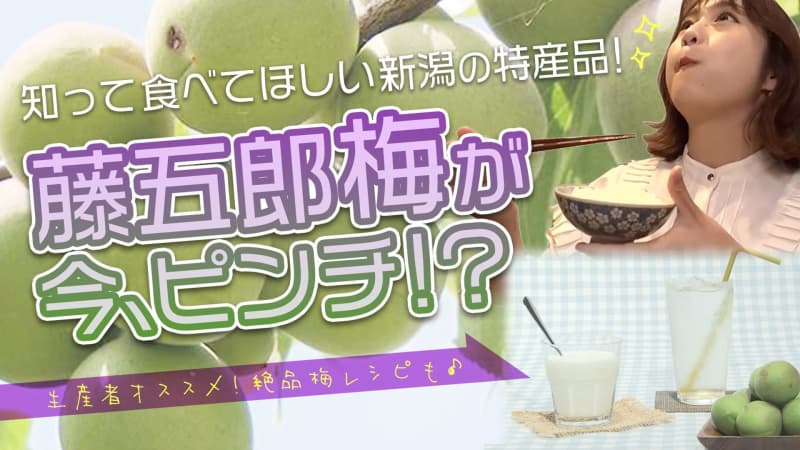

200年以上の歴史を持つ、新潟が誇るブランド品種「藤五郎梅(とうごろううめ)」。

実はこの梅を味わえるのは新潟県民だけ……?

そして発祥の町、亀田でブランド梅の「藤五郎梅」が今ピンチに……。

その理由とは……。

また、この夏に味わいたい、農家直伝のおいしい梅レシピも取材しました。

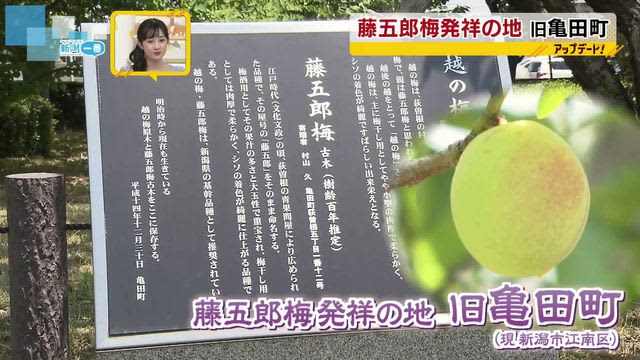

◆発祥の地は旧亀田町

新潟独自の品種である「藤五郎梅」。その特徴は大粒で肉厚。

発祥は江戸時代の終わりで、およそ200年前まで遡ります。

新潟県の旧亀田町(現在の新潟市江南区)の青果問屋、宇野藤五郎さんが、鑑賞用に植えていた梅の実を市に出したところ、町民の間で果汁が多く「肉厚で大玉だ」と評判を呼んだことから「藤五郎梅」と呼ばれるようになったそうです。

古い歴史を持ち、旧亀田町を象徴する藤五郎梅ですが、 実は今、生産量が減っていてピンチになっているというのです。

◆身近な「藤五郎梅」

新潟市の江南区役所。

そこにあったのは推定樹齢100年以上の藤五郎梅の古木。

1世紀以上経った今でも、しっかりと実をつけていました。

現在の新潟市江南区にあたる旧亀田町は、藤五郎梅発祥の地。

この町には、「梅の里通り」と呼ばれる梅の木が連なる道があり、毎年3月には、「かめだ梅まつり」が行われています。

旧亀田町の人の身近にある藤五郎梅。

しかし、「身近」とは真逆の印象が出荷担当者にはあると言います。

◆県外には出回らない藤五郎梅

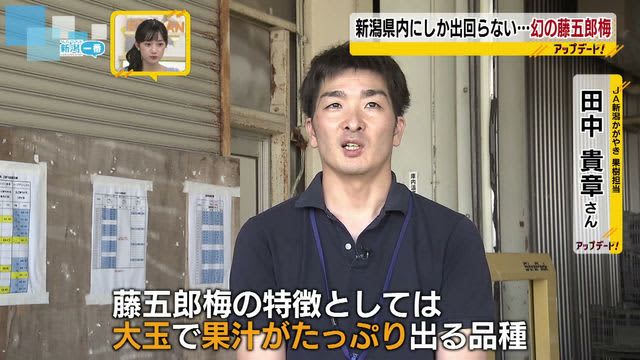

<JA新潟かがやき 果樹担当 田中貴章さん>

「ここ数年、藤五郎梅はだいたい平均で年間40トンくらい出荷していますが、県内の需要に応えるだけで精一杯で、それ以上の出荷が少ないというところで、希少価値は高いと思っています」

皮が薄いために県外には出回らず、生産量も少ない藤五郎梅。

また去年が豊作だったため、今年は例年より収穫量が少ない年になる見込みなので、「 藤五郎梅のおいしさを味わえるのは新潟県民だけ!」と言っても過言ではないといいます。

<JA新潟かがやき 果樹担当 田中貴章さん>

「藤五郎梅の特徴としては、大玉で果汁がたっぷり出る品種です。 生で食べられないものなのでエキス(果汁)を使った料理が最適だと思います」

◆減少する生産量

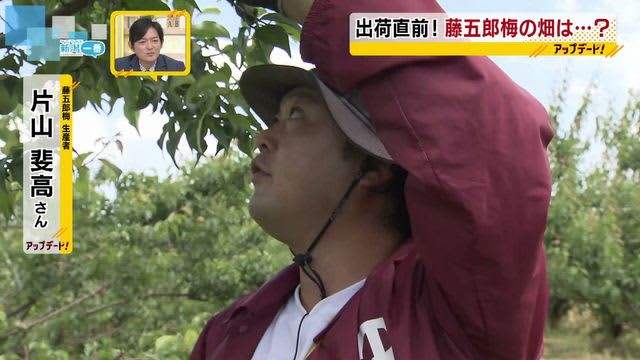

6月3日、出荷直前の藤五郎梅の畑を訪ねると、すでにたくさんの実がなっていました。

<藤五郎梅 生産者 片山斐高さん>

「玉太りはかなり良くて、大玉の梅が今採れている感じですね」

藤五郎梅の生産者、片山斐高さん。元々は梨農家でしたが、2014年に梨農家仲間の佐藤さんと梅生産組合「笑築梅(しょうちくばい)」を立ち上げ、藤五郎梅を作り始めました。

全盛期にはこの地域だけで年間100トン以上生産されていたと言いますが…… 現在は、およそ40トンにまで減少。

背景として新興住宅地の開発や農家の高齢化によって、畑の規模が縮小していることなどがあげられます。

<藤五郎梅 生産者 片山斐高さん>

「せっかく地場産のブランド品があるので、それが途絶えないようにという思もあったんですけど、 これから梅も大変で」

街中ではなく別の広い農地を活用しながら片山さんたちは毎年、年間1トンを目指して藤五郎梅を生産しています。

<藤五郎梅 生産者 片山斐高さん>

「梅の加工品を作るのが難しいと感じている方が結構いると思いますが、そんなことはなくてけっこう腐りにくいものなので作るときにも失敗しにくいものなので作る過程を楽しんで完成したらそれを話題にしながら楽しんで欲しいと思います」

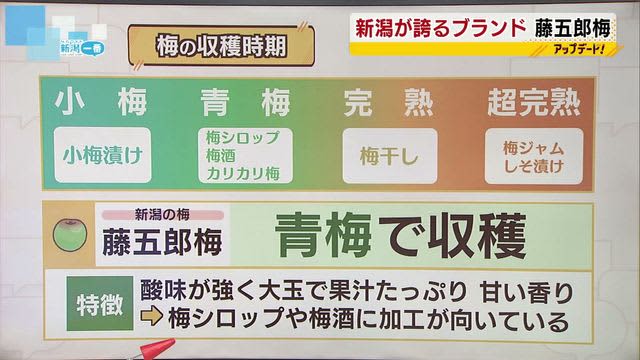

◆梅の収穫時期によって、適した加工が異なる

梅は、収穫する時期によって適した加工の仕方があるということです。

梅の収穫時期は、主に4つに分けられます。 小梅、青梅、完熟、そして超完熟です。

例えば小梅ですと小梅漬け、完熟ですと梅干しが適しているそうです。

藤五郎梅は主に青梅で収穫され、品種としても酸味が強く大玉で果汁たっぷり、そして甘い香りがすることから梅シロップや梅酒、カリカリ梅に加工するのが適しているそうです。

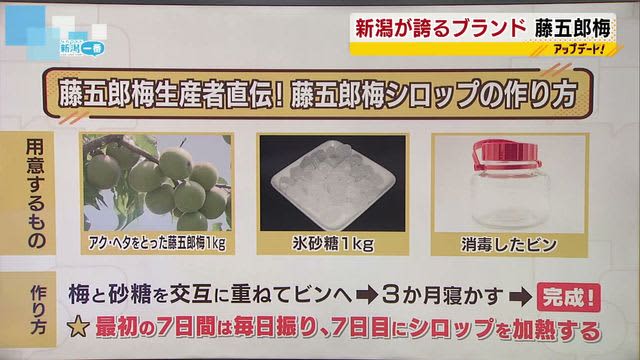

◆家庭でも作れる梅シロップ

この梅シロップ、 実は家庭でも簡単に作れます。これから暑い季節にはぴったりです。

生産者の片山さんによりますと、 この梅シロップはアイスやヨーグルトに入れてもおいしいということです。

生産者に聞いたおいしい梅シロップの作り方です。

用意するのは3つ。

・アク、ヘタを取った藤五郎梅1キロ。

・氷砂糖1キロ。

・消毒した瓶

消毒した瓶に材料をそれぞれ交互に入れて3ヶ月間、寝かすと完成です。

おいしく作るためのポイントは、最初の1週間にあります。

最初の7日間は毎日ゆっくりビンを振って混ぜるようにしてください。

そして最後の7日目には、シロップのみを鍋に移して加熱します。

そうすることで発酵を防いで、より風味豊かなシロップができるということです。

(TeNYテレビ新潟 2024年6月5日放送「夕方ワイド新潟一番」より抜粋)