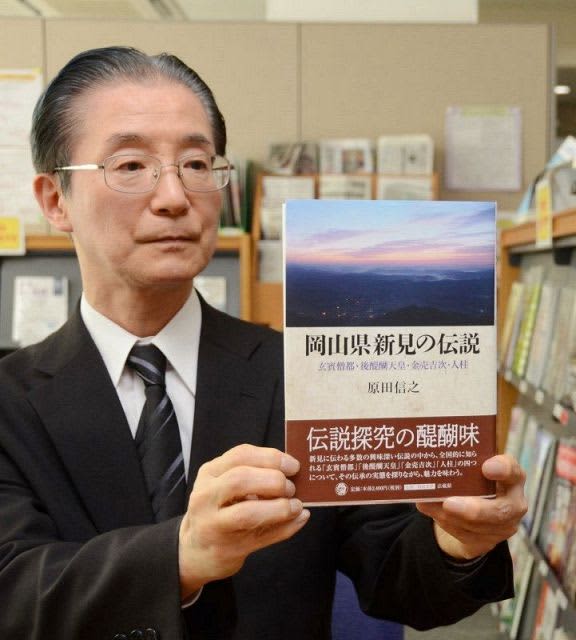

新見公立大(新見市西方)の原田信之教授(64)=伝承文学=が、中世の後醍醐天皇や金商人・金売吉次(かねうりきちじ)らにまつわる市内の言い伝えをまとめた新著「岡山県新見の伝説」を出版した。高齢者への聞き取りや文献、現地調査など約30年に及ぶ研究の集大成といえる一冊。「古くから栄えた新見には数多くの魅力的な伝説があることを知ってほしい」と話す。

後醍醐天皇は、鎌倉幕府打倒に失敗して1332年に隠岐へ配流される際に新見を通ったといい、本では大佐、千屋、唐松地区に残る複数の伝承を紹介。大佐地区の地名・大井野は「天皇が居た野原」が由来だとする説をはじめ、千屋地区には天皇が腰を下ろしたと伝わる巨石「休石」が祭られていることを記している。

唐松地区では、神社に立ち寄った後醍醐天皇の護衛のために男衆が集まり、女性らは家にこもったのが始まりとされる「かいごもり(皆籠)祭り」(市重要無形民俗文化財)を取り上げた。

鎌倉幕府を開いた源頼朝の弟・義経を奥州藤原氏の元に連れて行った商人として知られ、「源平盛衰記」などに登場する金売吉次に関しては、「伝説的な人物」としつつ、哲西町八鳥地区が生誕地、足立地区が終焉(しゅうえん)の地と語り継がれていると説明。八鳥地区には頼朝の御家人が築いたという西山城があるほか、砂鉄が多く採取され、たたら製鉄が盛んだったことなどが伝説の成立に影響したと考察している。

このほか、奈良・平安時代の高僧・玄賓僧都(げんぴんそうず)、人柱に関する口承にもページを割いた。

原田教授は「言い伝えは地域を理解するために必用な史料。荒唐無稽に思えても文献などと照らし合わせれば、伝説が生まれた理由や背景が読み解ける」と指摘。その上で「この30年間にも集落が消え、途絶えた伝承がある。今、残しておかなければという使命感でいっぱいだった」と振り返った。

A5判232ページ。2640円。3月に法藏館から発刊された。