冬休みが明け、故郷から北京に戻ってきた私は、久しぶりに日本からの留学生の莉奈ちゃんに会いました。そして、「はい、お土産」と、満面の笑みを浮かべた莉奈ちゃんから謎めいた紙袋を渡されました。何だろうとわくわくしながら紙袋を開けると、なんと、中にはきれいに包装されたお箸が入っていました。どうやら莉奈ちゃんのお母さんが日本から送ってくれたものらしい。その箸を手に取りよく見てみると、日本ならではの花柄が描かれていました。

それだけでなく、中国の箸に比べ、やや短くて、先が尖っていることに気づきました。「日本人は人の皿に料理を乗せる習慣がないので、箸の長さはそれほど長くなくてもいいんだ。そして、日本は島国だから、よく魚を食べるの。小骨を取るにはこういう尖った箸が便利なんだよ」と莉奈ちゃんは丁寧に説明してくれました。

私はその箸を壊したり無くしたりしないように大切に保存し、しばらく取り出して使おうとは思いませんでした。しかし、ある日、食堂で買ったお弁当を寮に持ち帰って食べようと思いましたが、いつも使っている自分の箸がなぜか片方行方不明でした!ひとりぼっちの1本の箸を手に、おいしそうなお弁当を眺めながら、どうしようと嘆いた私は、はっと、「あ、そうだ。クローゼットに莉奈ちゃんからもらった箸があるんだ。よし、それを使ってみよう」とひらめきました。

莉奈ちゃんがくれた日本の箸は中国の箸と長さも 先の形も違っていて、少々使い慣れませんでしたが、中国の箸で食べるのと同じようにおいしくお弁当をいただくことができました。

ナイフやフォークと違い、2本合わせてはじめて役に立つお箸は、片方が欠けるとまったく使い物にならないのだと、ご飯を食べながら、ふと気づかされました。そういえば、中国と日本も、まるでそれぞれ片方の箸のようです。グローバル化が進む中、両国は一膳の箸のように離れがたく、経済、科学技術、文化、あらゆる面において、互いに力を貸し合っています。

中国では約3000年も前から箸が使われていたと伝えられています。奈良時代に、日本の一般家庭に広まり、日本の食生活に普及しました。中国と日本は隣国でありながら、歴史や認識の違いから、かつては次第に離れていきました。しかし、中日関係は箸のようなもので、表面的には多くの相違点がありますが、実は多くの共通利益があるのではないでしょうか。

45年前、中日の友好関係を期待し、先人たちは幾多の困難を乗り越えて日中平和条約を締結し、両国の友情の橋を再構築しました。気候変動やエネルギー危機の瀬戸際に立たされた今日、中国と日本は手をつないでともに危機を乗り越えなければいけません。これは双方の戦略的利益につながるだけでなく、アジアの発展、ないし世界の平和にも寄与するでしょう。これからも、小異を残して大同を求め、双方に利益のあるの未来を目指すべきだと思います。

後日、初めて日本の箸を使った感想を莉奈ちゃんに伝え、2人で話し合いました。莉奈ちゃんは「そうね。箸って、人と食をつなぐもの。そして、箸の歴史や箸に込められた意味は、中国と日本をつなぐものだと思う。そういう意味で、『箸』は『橋』でもあるの」と真剣な顔で語ってくれました。この小さな箸が、時を経て、国境を越えて、私と莉奈をつないでいます。

古来より中日間の交流には様々な美談があります。21世紀に入り、交通や通信がかつてないほど発達した今、海を越えた交流はさらに緊密になってしかるべきでしょう。その中で私たちは自ら力を投げ入れ、自分の気持ちを実際の行動に移すことが一番大事なことだと思います。日本語を勉強している私は箸のように、将来中国と日本の友好の架け橋になりたいと思っています。

■原題:箸のように、橋になる

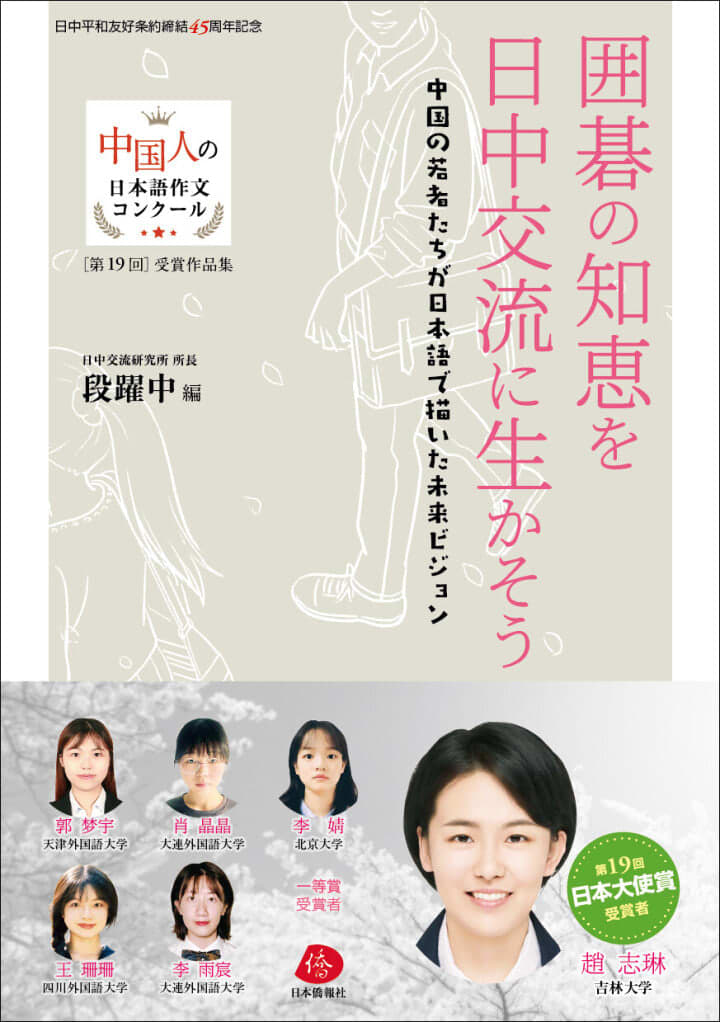

■執筆者:李婧(北京大学)

※本文は、第19回中国人の日本語作文コンクール受賞作品集「囲碁の智恵を日中交流に生かそう」(段躍中編、日本僑報社、2023年)より転載・編集したものです。文中の表現は基本的に原文のまま記載しています。なお、作文は日本僑報社の許可を得て掲載しています。