同じ診断名でも特性はさまざま

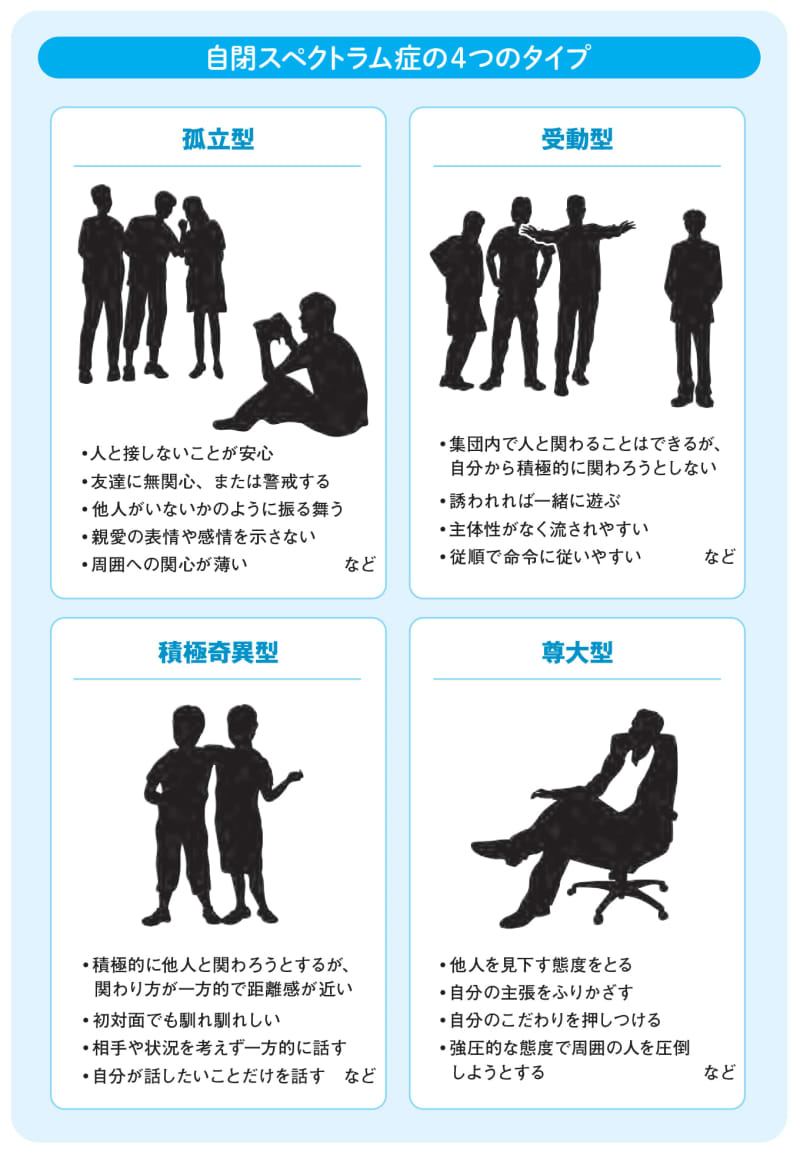

発達障害の人の社会性の現れ方は、特性によって大きく異なります。たとえば、「自閉スペクトラム症(ASD)」には「孤立型」「受動型」「積極奇異型」「尊大型」という4つのタイプがあります。

孤立型は、人と関わらないことで安心するタイプで、周囲の人に対する関心が薄く、逆に警戒することさえあります。そのため他人がいないかのように振る舞い、視線を合わせず、親愛の情も示しません。

受動型は、人とは関わることはできますが、積極性はないタイプです。誘われれば一緒に行動しますが、主体的に自分から誘うことはありません。従順で命令に従いやすく、嫌なことでも受け入れてしまうのも特徴です。

積極奇異型は、積極的に人と関わろうとしますが、やたらと距離感が近く一方的で、馴れ馴れしいタイプです。また、相手や状況を考えずに一方的に話す、自分の話したいことのみ話すという特徴があります。いわゆる「空気が読めない人」で、迷惑に思われていることに気がつきません。

尊大型は、他人を見下す態度で接するタイプです。自分の主張をふりかざし、こだわりを押しつけ、強圧的な態度で従わせようとします。

自閉スペクトラム症ひとつとっても、これほど大きな差が存在するわけです。さらに、特性の現れ方は個人差も大きいため、強く現れる人もいれば、弱く現れる人もいますので、特性は千差万別で人それぞれであることを理解しておきましょう。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修:湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳~6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。

<この一冊で発達障害の最新事情と正しい知識がわかる!>ここ13年で10倍に増えたとされる「発達障害」。昨今はADHDやアスペルガーといったワードが一般の人たちにも普及したことにより、病院への受診率が増え、自分や子ども、家族に対して発達障害かも、と感じる人たちが増えている印象です。特に近年、「グレーゾーン」や「気になる子」といった発達障害かもしれない人や子どものことをさす用語も一般的に浸透するほど、関心の高いテーマになっています。そんな発達障害について知りたい人に向け、発達障害の正しい知識や最新の情報から、周りのサポート法、対処法を図解とイラストでわかりやすく解説します。本人が気にしている、周りの人も気になるような発達障害の人の言動について、本人はどう考えてそのような行動をとったり、発言したりしているのかなど、物事を考える背景や手順を解説した上で、本人ができる対処法やそれに対する周りのサポート法、心構えを実例も交えて具体的に紹介します。発達障害かもしれないと思っている当事者、知人友人恋人など周囲の人が発達障害かもしれないと思っている人、自分の子どもが発達障害かもしれないと思っている親など、発達障害の知識を広げたい、理解したいと考えている方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。