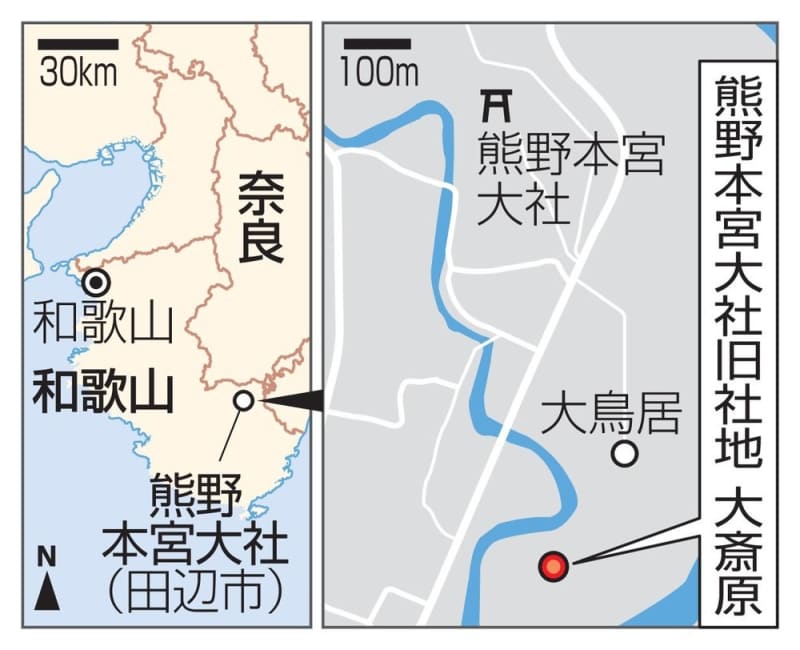

大鳥居から真っすぐ延びる御幸道と両脇に広がる水田。世界遺産である熊野本宮大社の旧社地「大斎原(おおゆのはら)」(和歌山県田辺市)は神が舞い降りた地とされ、多くの人々が訪れるが、景観の一部である水田が存続の危機にある。理由は高齢化による人手不足だ。田辺市の金哲弘さん(44)は水田を後世に残そうと、稲作体験などを通した協力を呼びかけている。(共同通信=上原香廉)

金さんは家族が熊野地方の豊かな自然にひかれたことを機に大阪市から移住。「自分が食べるものを自分で作ってみたい」と鳥居前の水田を管理する水利組合に入り、一から米作りを始めた。

鳥居前の水田は約3万6千平方メートルあるが、米作りを担っているのは金さんを除くと70~80代の6人。「ここだけは絶対荒らすわけにはいかない」という使命感で続けているものの、後継者を見つけるのも難しく、担い手が年々減る厳しい状況だった。

自然を楽しんでもらい、水田に関わる人を増やそうと、2020年に始めたのが田植え体験だ。5月上旬、連休中に多くの観光客が大斎原を訪れる傍らで、家族連れなど約40人が田んぼに集合。大人も子どももはだしになり、「土がどろどろする」と感触を味わいながら、稲を一つ一つ手で植えていた。

これまで3度も家族で参加している大阪府枚方市の畑皓之さん(42)は「子どもたちに、都会にはない自然に触れさせてあげられる。非日常の体験が魅力的だ」と話した。

金さんは「水田の持続には仕組み作りが必要」と考え、23年からは企業に田んぼを借り上げてもらい、田植え体験に加え、収穫した米を提供する制度を始めた。返礼品としてお米がもらえる個人向けのサポーター制度もあり、得られた収益は管理費や人件費に活用している。

ゲストハウスを運営し滝遊びなど熊野での自然体験も提供する金さん。「多くの人が熊野を好きになり、さらに自分の手で世界遺産の景観を守る。そのようなサイクルが生まれたら」と語った。

◎大斎原

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産である熊野本宮大社の旧社地。熊野川の中州に位置し5棟の社殿があったが、1889年の大水害で多くが流失した。残った社殿の一部が約500メートル先に移設され、現在の熊野本宮大社となった。2000年には高さ約34メートル、幅約42メートルの大鳥居が完成した。「八咫(やた)の火祭り」では平安装束の行列が練り歩く。