元大手塾講師の筆者が気をつける点もわかりやすくご紹介

子どもの教育費は学年が上がるに伴い額が大きくなり、家計への負担も増していきます。大学進学時には奨学金を利用する家庭も少なくありません。

奨学金には大まかに二つのタイプがあります。返済不要の給付型と返済義務のある貸与型です。日本の奨学金制度は貸与が多く、いわば多くの学生が「お金を貸してもらいながら学校に通い、就職したら給料から差し引かれる」という状況です。

ただ、大学に入る前の段階から塾の月謝代などで教育費の支出はかかっています。できることなら塾代も浮かせたいところですが、塾側の基準をクリアした生徒に適用される「特待生制度」を導入している塾もあります。

完全なるプライベートな教育である塾代が浮かせることができる特待生制度は魅力的ですが、気をつけるべき点もあります。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【特待生制度】教育費の支出額が気になる家庭が注目する「塾の特待生制度」

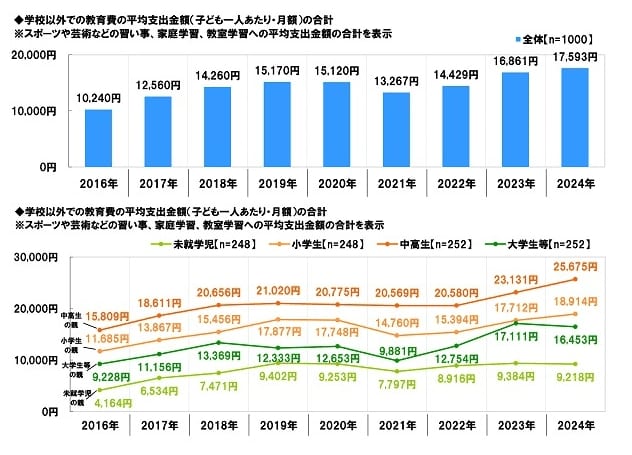

ソニー生命保険株式会社が、大学生以下の子どもがいる20歳以上の男女に対し「子どもの教育資金に関する調査2024」(2024年1月31日~2月1日の2日間)を実施しました。

その結果、スポーツや芸術などの習い事、家庭学習、教室学習の合計支出額は1カ月あたりの平均額が1万7593円と2014年の調査開始以降、過去最高額を記録したことがわかりました。

中学受験をするのであれば小学生から、そして高校受験をする場合は中学生からと子どものいる家庭では「塾」の存在は徐々に大きくなります。

そして、共働き世帯の増加もあり家庭で子どもの勉強をじっくりみられない、学校内容の定着やプラスアルファの学力をつけさせるためと様々な理由から小学生頃から塾に通う子も珍しくありません。

このように、必ずしも受験するために入るというものではなくなってきています。そして入塾を検討するタイミングやクラス指導や個別指導と授業スタイルと塾、そして月謝がどのくらいかかるかは親にとっては塾選びの大きな判断材料の一つです。

学校外教育への支出は子育て世代にとって気になる話題です。将来的な教育費を考えると、早い段階から教育費の支出額が増えるのは避けたいところです。しかし、できれば塾に入る学年を遅くして教育費を抑えたいものの、周囲で塾通いの子が増えていくと「塾に通わせるべきか」と色々と悩みは尽きません。

そういう時、親なら気になる制度が塾の特待生制度です。

塾の特待生制度は主に高校生を対象としているところが多いですが、塾によっては中学受験をする小学生、中学生でも特待生制度を導入しているところもあります。

特待生の内容は成績により「授業料全額免除」と「授業料の割引」となるので、親としては子どもが特待生になって欲しいと思わずにはいられません。

【特待生制度】月謝のみが対象で教材費や講習会は支払うことに

特待生での割引対象となるのは基本的に「授業料のみ」という塾が多いです。しかも、塾の月謝は授業料の他に施設維持費、管理費といった項目の経費の他に模試代や教材費が発生すれば月謝に含まれます。

特待生制度の減額対象は授業料のみだと、たとえ優秀な成績を収めて授業料全額免除になったとしても、諸経費は支払うことになります。そして、夏休みなどに行われる季節講習会は通常授業とは別枠の授業であり、こちらも対象外となるケースが圧倒的に多いです。

割引制度の恩恵を受けてリーズナブルに塾通いをしていても、季節講習会では他の生徒と同じ額を支払うことになります。ちなみに季節講習会では専用のテキストを使用して授業を行い、最終日にテストが行われたりと授業料の他にも費用が発生する点も気をつけたいところです。

さて、塾代を抑える場合は「季節講習会はパスする」という選択をすれば1年間を通してかなり教育費を抑えることができます。しかし、受験学年にとって天王山でも非常に重要な夏休みに行われる夏期講習会の授業を全く受けない、という判断を下すのも難しいものがあります。

結局、季節講習会に関しては「子どもの意志次第」「最近の成績の推移次第」ということになり、参加する場合は予定よりもお金がかかるので「講習会を受けた時の教育費」もどのくらいかかるか予測しておくのが無難です。

【特待生制度】「塾の特待生」になる道は険しい

塾も教育サービスであり会社として利益を出す必要があります。特待生の基準を甘くすれば対象となる生徒が増えてしまい、収入額が減ってしまいます。そのため、特待生の認定を受けるのも甘いものではありません。

塾によって異なりますが、一般的に以下のような条件が設定され、クリアする必要があります。

- 塾が指定するテストで特待生認定となる偏差値をクリアする

- 塾が指定する学校または大学の志望校合格判定がB以上

- 特待生認定の適用期間があり更新するためにテストを受ける必要がある

- 塾が指定する大学、高校、中学を受験する

塾としては「難関校の合格実績を出したい」という思惑があり、こうした条件を1つまたは複数クリアしなければ特待生にはなれません。

塾が指定する学校は中学や高校であれば最難関校を中心であり、大学であれば東京大学、京都大学や東京工業大学、国公立大学の医学部医学科といった「非常に優秀な子しか合格できない学校」です。

そうした学校の志望校合格判定でB以上を取れる生徒は限定されます。厳しい言い方ですが、塾の特待生制度は塾に通う多くの生徒にとって「自分とは関係のない制度」といえるでしょう。

【特待生制度】「条件をクリアすることが目的」となってしまうデメリット

特待生となった生徒も条件をクリアした後も勉学に励む必要があります。

1回のテストで基準を超えたからといって、中学3年間、高校3年間全部の期間塾代免除になるわけではありません。特待生の対象期間は半年から1年程度であり、成績が低下していれば剥奪されます。

定期的に塾が指定するテストや模試で「偏差値○○以上」「B判定未満」となれば特待生の資格を失い、通常の生徒と同じ月謝を支払うことになります。

実力の世界と言われればそれで済みますが、「教育費を抑えないと」というプレッシャーを感じながら子どもは勉強と向き合うことになります。

受験ではプレッシャーはつきものです。しかし、まだ中学1年生や高校1年生の段階から「特待生の資格を失ったらどうしよう」と不安をな気持ちを抱いて勉強することは精神的に良いことではありません。

「取れなければ許さない」では子どもへの脅しにもなります。「取れたら嬉しい」というスタンスで特待生の資格について家庭で話し合いをすることが望ましいです。

また、特待生になるために塾の指定する学校やテストを受けることに意識が向き、子どもが本来目指している志望校合格への勉強が後回しになる恐れもあります。

家計の教育費の負担を少なくする制度ですが、「特待生になる」を目的にしてしまうと本当のゴールが見えなくなるので気をつけましょう。

参考資料

ソニー生命「子どもの教育資金に関する調査2024」