梅雨の季節は梅の季節。5月後半から6月にしか出合えない梅を使った「梅しごと」は、日本に古くから伝わる季節行事です。青梅の鮮烈な緑色。完熟梅のまろやかな黄色。そして台所を満たす「あの」香り。梅雨がゆううつなどころか、むしろ待ち遠しくなる「梅しごと」。最小限の手間と道具で最大限美味しく作れる、一生ものにしてほしいレシピをご紹介します。

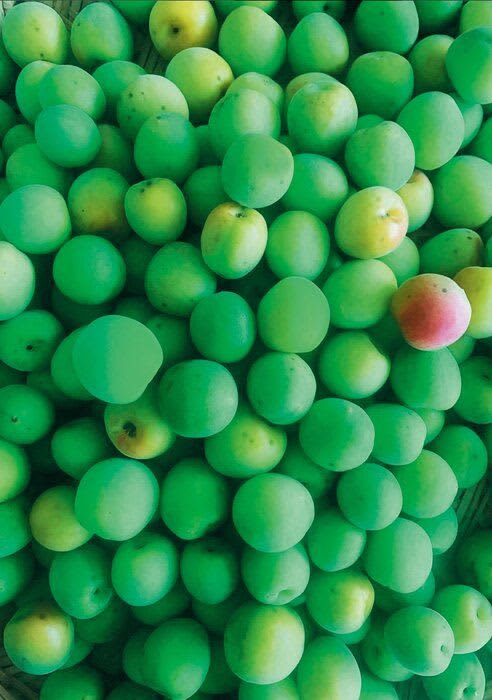

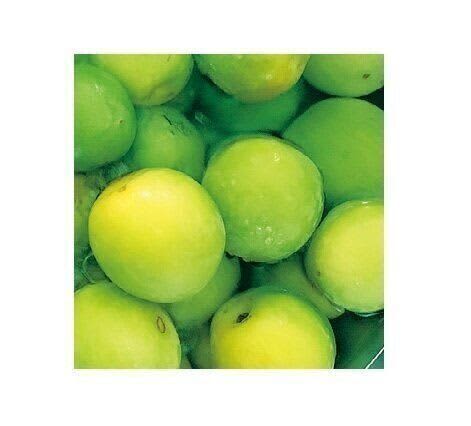

青梅 あおうめ

熟す前に収穫された若い梅。梅の出回り始めにお店に並ぶ。さわやかな香りとみずみずしい酸味が特徴。梅シロップや梅酒に向いている。

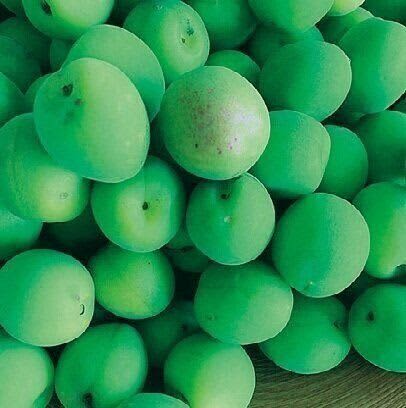

完熟梅 かんじゅくうめ

青梅が熟しきり、重みで自然に落ちた梅。青梅のあとに出回る。実の色は黄色やアプリコット色で、香りがより強い。梅干しや梅ジャムに向いている。

初夏~夏の定番ドリンクを、ちゃんと美味しく作ってみよう 一生ものレシピ きほんの梅シロップ

我が家では麦茶に並ぶ、定番のドリンク。水や炭酸水で割って、大人も子どももゴクゴクいただきます。夏の外出や庭仕事のときには水筒に入れて持ち歩き、水分と元気をチャージします。

●材料(作りやすい分量)

青梅……1kg

氷砂糖……1kg

酢……大さじ1

●下準備

・梅はサッと洗い、竹串でヘタを除く

梅のヘタは「生り口(なりくち)」と呼ばれています

・かぶるくらいの水に30分間つける

カビや傷みの原因になる虫やゴミが取り除かれます

●作り方

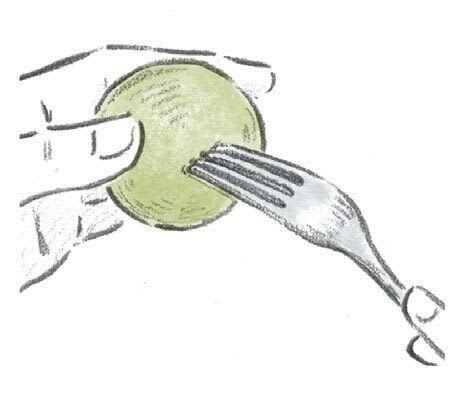

(1)梅の水けを丁寧に拭き、フォークで3~4カ所刺して穴をあける。

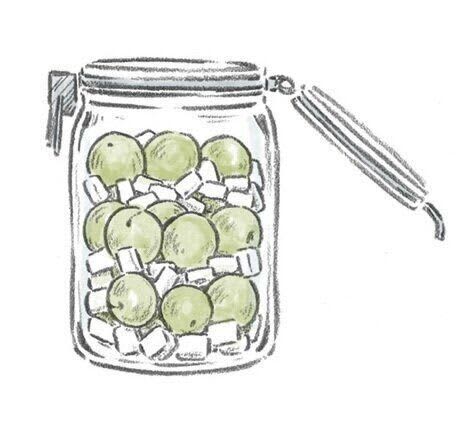

(2)消毒した保存瓶に梅と氷砂糖を3回くらいに分けて交互に入れ、酢を回し入れる。

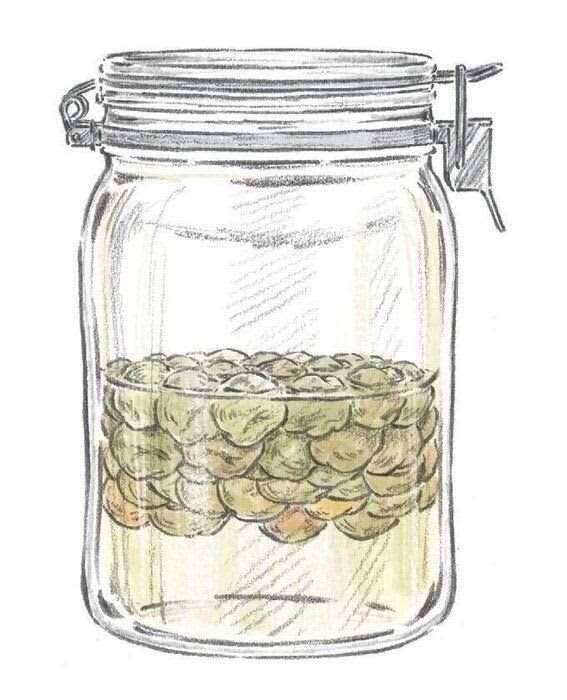

(3)直射日光の当たらない常温の場所におき、一日1回瓶を揺する

(4)7~10日間おいて梅を取り除き、鍋でひと煮立ちさせてから消毒した密閉保存瓶に入れる。氷砂糖が溶けたら飲めます

【保存】

常温で約半年保存可。瓶のふたを開けたら冷蔵室で保存。

MEMO

・酢を入れると梅の味が早く濃く出るだけでなく、腐敗と発酵を防ぐ効果が。この程度の分量なら酸っぱくはなりません。

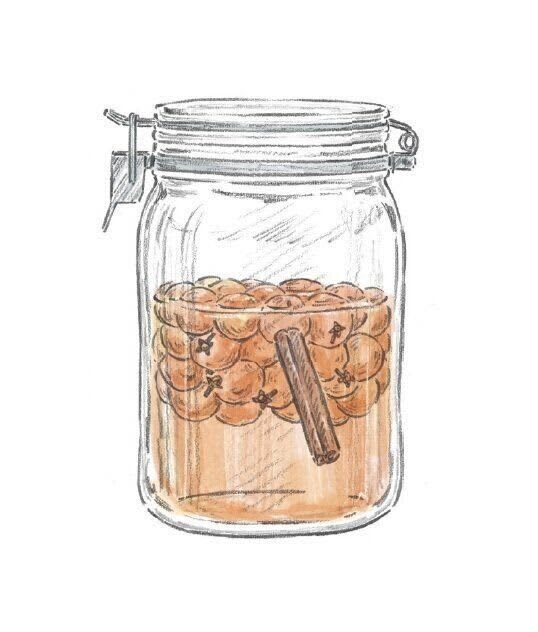

スパイス効果で素敵なお店の味に おとなの梅シロップ

●材料(作りやすい分量)

青梅……1kg

氷砂糖……1kg

酢……大さじ1

スパイス

クローブ……4~5個

シナモン(スティック状)……1本

※薄切りにした国産レモン7~8切れ(レモン1個分)を加えてもおいしい

上の「きほんの梅シロップ」と下準備と作り方は同じ。氷砂糖を入れるタイミングでスパイスやレモンを入れる。

梅シロップの使い道

家族で飲み切ってしまうことが多いけど、たとえばこんな楽しい使い道も。

●かき氷にたらして梅フラッペに

フラッペとは仏語で、砕いた氷にリキュールなどの洋酒をトッピングしたもの。甘い+酸っぱい+シャリシャリ冷たい。クセになる組み合わせ。

●みりん代わりの調味料に

梅は酸っぱいだけでなく、味に深みを出す「美味しさのかたまり」。しょうゆ+みりんの照り焼き味で、みりんを梅シロップに置き換えてみましょう。

梅は大きい方が美味しい?

果肉の量に違いはありますが、小さな梅にもエキスはあります。梅からエキスを引き出すシロップや梅酒なら、小さな梅でもじゅうぶん美味しく作れます。

●6月6日は梅の日※

※「梅の日」とは? 和歌山県の紀州田辺うめ振興協議会が制定した記念日(一般社団法人日本記念日協会公認)。室町時代の天文14年4月17日(新暦1545年6月6日)、京都・賀茂神社の葵祭で青梅が奉納された故事にちなむ。

<教えてくれた人>

ワタナベマキさん

グラフィックデザイナーを経て料理家に。子どもの頃、祖母や母と梅干しを手作りして以来の梅愛好家。今は毎年およそ40キロの梅を和歌山や小田原、奈良などから取り寄せ、梅シロップや梅酒、梅干し作りを楽しむ。『ワタナベマキの梅料理』(NHK出版)など著書多数。

参照:『サンキュ!』2024年7月号「始めますか。梅しごと」より。掲載している情報は2024年5月現在のものです。監修・撮影/ワタナベマキ イラスト/酒井真織 取材・文/サンキュ!編集部 編集/サンキュ!編集部