◇取引実態把握へ書面調査も大幅拡充

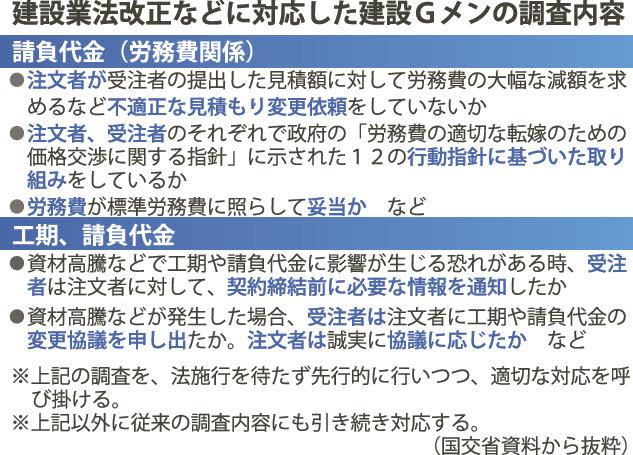

建設業法で禁止される労務費や工期のダンピングなど不適正な契約を未然に防ぐため、国土交通省は違反行為を取り締まる体制を強化し万全を期す。改正業法で国交相に請負契約などの調査権限を付与。この規定に基づき、現場レベルの実地調査に当たる「建設Gメン」が違反の端緒情報をつかむ動きを真正面から展開する。まずは取引当事者間の価格交渉など現場の努力を後押ししつつ、業行政の主体として取引実態の把握と厳正な対処を徹底する。

国交省は本年度、建設業関係部署からの応援・併任も含む建設Gメンの体制を前年度の72人からほぼ倍増の135人に増強した。国会審議で参考人として招致された下請団体や労働組合の代表者らは、そろって建設Gメンへの期待を表明。議員からも積極的な国の関与や調査人員の拡充を求める声が相次いだ。これに国交省の塩見英之不動産・建設経済局長は「数的・量的な拡充に加え、限られた体制の中で効果的・効率的にやらなければいけない」との方針を示す。

建設Gメンの実地調査で違反の恐れを把握した場合、まず緩やかな改善指導を行いつつ、悪質な事例を洗い出す。改善されない場合などには国と都道府県が連携し、強制力のある報告聴取や立ち入り検査を行い、最終的に監督処分につなげる。建設Gメンが法的に調査権限を持つのは建設業者に限られるが、改正業法では違反を行ったのが発注者の場合、国交相や都道府県知事による勧告・公表を可能とする規定も加えた。

各地方整備局には現場からの通報窓口として駆け込みホットラインが設置されている。ただ下請業者などには建設Gメンへの期待の大きさと裏腹に、通報による将来的な不利益を恐れる意識が根強い。こうした懸念を踏まえ、斉藤鉄夫国交相は「通報者の保護は極めて重要な観点」と指摘。特に通報者が秘匿を希望する場合、通報直後の個別調査ではなく定期的な一斉調査の機会を利用したり、通報のあった契約以外の契約も対象にしたりする調査方法の工夫を例示し「引き続き通報をちゅうちょせずに済むような環境づくりに努める」と話した。

改正業法の規定に基づく調査には既存の「下請取引等実態調査(元下調査)」も含まれる。本年度は約3万業者を調査対象とする予定で、前年度の1・2万業者から大幅に増やす。調査票の郵送だけの実施方法も見直し、ウェブ上での回答を基本とする。これまで手薄だった下請業者も含めて十分な回答数を確保する。

幅広い書面調査で特に請負代金と工期の取引実態を正確に把握し、建設Gメンによる実地調査の基礎資料とする狙いがある。駆け込みホットラインも有効活用し、違反の恐れがより高い事案を優先的に扱うことで効率的な対応につなげる。