音楽プロデューサー、高久光雄さんを偲んで

音楽プロデューサーの高久光雄さんが、2024年5月28日に亡くなりました。享年78。私より4歳年上です。

1973年、私がCBS・ソニーに新卒で入社した時はもう、洋楽のヒットディレクターとして沢山の実績がある有名な方でした。その後邦楽制作へ転じ、プロデューサーとして、レーベルマネージャーとして、そしてキャリア最後は会社の経営者としても数々の実績を残しています。

ここでは洋楽時代のエピソードに特化して、高久さんが誰であるか、どういう人なのかについて、彼を偲びながら、その人となりや仕事ぶりを想い出の中から紹介していきたいと思います。

矢沢永吉や南佳孝を手掛ける

1978年、私が著作権部門から洋楽部門へ異動した時、高久さんは洋楽部門から邦楽部門へ移っていました。J-POPという言葉すらなかった時代、矢沢永吉のソロや南佳孝など、多数のニューミュージック系アーティストを手掛け、いわゆる歌謡曲の世界とは一線を画した、洋楽オリエンテッドな音楽を創っていたのです。

その後も、“ニュークラシック” という新しいカテゴリーを発明するなどして大活躍するわけですが、音楽プロデューサーとしての原点は、洋楽部門でのキャリアの中に見つけることができます。

私は高久さんと同時期の洋楽部門で働いたことはありませんが、私の配属先が洋楽メインの著作権部門でしたので、高久さんとは接点がありました。面倒見のいい先輩で、部門は違っても基本的なことを色々教えていただいていたものです。

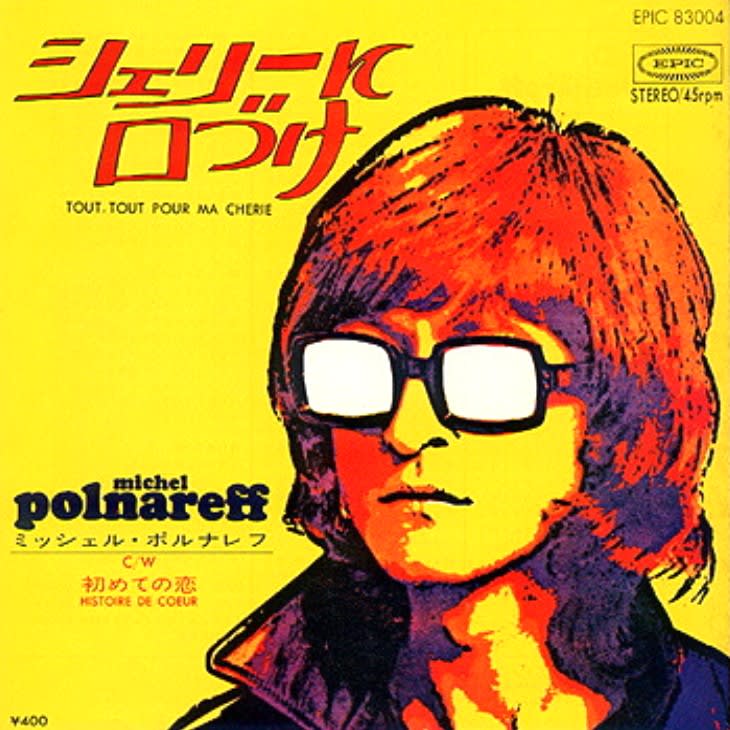

ミッシェル・ポルナレフを一躍有名に

高久さんの名を洋楽界で一躍有名にした曲は、1971年のミッシェル・ポルナレフ「シェリーに口づけ」でした。この特大ヒットに続く、「渚の想い出」「愛の休日」「忘れじのグローリア」といった切れ目のないヒットで、アーティストとしてのブレイクも果たし、フレンチポップスの枠を超えたスーパースターを誕生させたのです。

さて、高久さんは、1968年に新卒で日本コロムビアに入社。その3年後の1971年に創設3年目のCBS・ソニーへ転職するわけですが、転職のきっかけになったアーティストが、このミッシェル・ポルナレフなのです。

当時、日本コロムビアの洋楽音源は、アメリカを本国とするCBSレコードのものでしたが、CBSとSONYとの合弁会社=CBS・ソニーが日本に設立されたことで、その洋楽音源が全てCBS・ソニーに移管することになったのです。ポルナレフが属していた “Disc'AZ” というフランスのローカルレーベルもCBSと契約していた関係上、ポルナレフもCBS・ソニーへ移ってしまうのです。

すでにリリースされていた「シェリーに口づけ」

もとからヨーロッパ指向も強く、業界に入る前からポルナレフのポテンシャルを確信していた高久さんですが、悲しいかな日本コロムビアはその権利を失っていたのです。しかし、業界における高久さんの存在はCBS・ソニー内でも有名で、本人もポルナレフを担当したいという強い希望もあり、相思相愛でCBS・ソニーへの転職が決まったようです。

高久さんは転職してすぐ、ポルナレフの全音源を聴き直し、「シェリーに口づけ」を最初のシングルに決めました。しかし、既にこの曲は「追わないで」というシングルのB面に「可愛いシェリーのために」というタイトルで発表されていたのです。恐らく、新会社設立というドタバタの中、フランスの楽曲で日本独自のヒットを狙う宣伝体制も整っていなかったのでしょう。このB面曲は誰の耳にも届いてなかったのです。

さらに同時期、映画『卒業』の大ヒットから、サイモン&ガーファンクルが歌う主題歌「サウンド・オブ・サイレンス」がシングル、アルバムともに超特大のスーパーセールス。創業直後の新会社に “S&Gの神風” が吹いていたので、同じ洋楽部内ですらポルナレフのシングル盤には誰も注目してなかったはず。ですが、高久さん的には中途半端に世間に知られているより、全くゼロ状態のほうがウェルカムだったに違いありません。

ラジオデイズならではのシングルタイトル

この曲、イントロのヴォーカル「♪Tout tout」が、日本語的にキスの “チュ チュ” を連想させるのです。高久さん、これをヒントに邦題を「シェリーに口づけ」と改名。ジャケットのデザインも変えて新しいシングル盤として再出発させたのです。ラジオフレンドリーなポップソングで、音から邦題に結びつきやすく、リスナーが一発で覚えやすいタイトルです。これが大ヒット。私もユーザーとしてシングル盤を購入しました。

そして次のシングルが「渚の想い出」。そう、高久さんの入社前に「追わないで」というタイトルでリリースされた「可愛いシェリーのために」のA面曲です。それをあえて「シェリーに口づけ」とは一緒にせず、翌1972年、タイトルを変更し、ジャケットも一新。これも全て生れ変わった新しいシングル盤として発売、続けてヒットさせています。ラジオデイズならではのシングルタイトルではありますが、この「渚の想い出」という邦題が曲調通りの情景をリスナーにイメージさせるのです。

かつて発売された1枚のシングルA/B面の2曲が姿を変えて2枚のシングル盤に変身。それぞれを大ヒットさせるという、これがまさに編成担当でもある洋楽ディレクターの妙技ということです。高久さんは、日本国内に全くマーケットのなかったポルナレフをゼロから巨大なものに仕上げたのです。

長い音楽人生の中で共通していたテーマは、何もないところに火を起こす

高久さんのディレクターキャリアの中には、英米の有名アーティストもいたはずです。ですが、私の記憶にはあまりありません。ご本人もそういった大物にはあまり興味がなく “自分の感性にひっかかった新人をブレイクさせたい、まだ無名のアーティストをなんとかしたい” という難易度の高い仕事に本能が向いていたはずです。つまり、“何もないところに火を起こす” ことが、彼の長い音楽人生の中で共通していたテーマだったと思いますし、実際そこに一番エネルギーを使っていたと思います。

後に、葉加瀬太郎さんや古沢巌さんなどを有名にした “ニュークラシック” の場合もそうですが、古典芸術のクラシック音楽に、たった一言 “ニュー” という形容詞をつけただけで、新しい音楽を期待させ、ひとつのジャンルを作り上げることに成功しています。そうでなければ、イージーリスニングとして従来のものと同類に括られていたはずですし、後の “イマージュ” の大成功もなかったのかも知れません。

古いものでもネーミングひとつで新しいイメージに生まれ変わります。特に音楽の世界では、音源を耳にする前に、メディアを通じて文字や言葉から情報が入ってくるケースがほとんどです。そうなると、ますますどういう言葉や単語を選ぶかのセンスが問われるのですが、高久さんは、そんな言葉の力を最大限に活用することについて、卓越した能力があったのではないかと勝手に思ってます。

高久さんから教えてもらった言葉の使い方

洋楽ディレクターの仕事は海外音楽の輸入です。そして、新人アーティストの場合は特に注力が必要です。日本のマーケットにその音楽を紹介する際、どのような言葉を使えばメディアやユーザーに興味を持ってもらえるのか。そこが最重要ポイントになるのです。

邦題の付け方もそうですが、広告媒体上で使用するキャッチフレーズやボディコピーはもちろん、ユーザーが店頭で直接手に取るアルバム帯のコピーがきっかけでレジへ向かってくれるケースもあるでしょう。逆にレコードラックに戻されることもあるかもしれません。高久さんには、こういった “言葉の使い方” を特に教えていただきました。

高久光雄さん R.I.P.

カタリベ: 喜久野俊和