東海地方には、文化や歴史、自然の息吹や時の流れを感じることができる場所が数多く存在します。そんな、ひととき日常から離れて「ほっ」とできるスポットを紹介していきます。

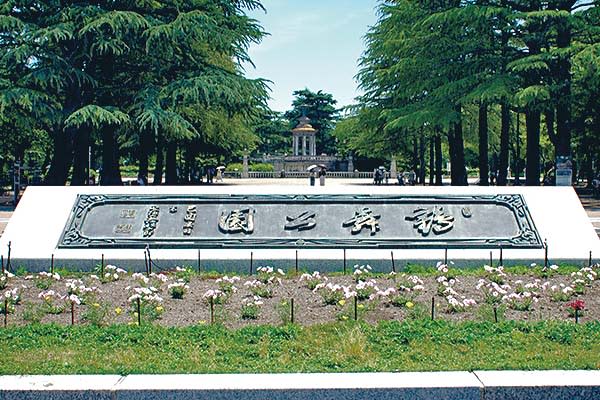

今回は、名古屋市初の公園として1909(明治42)年11月に誕生し、1世紀以上にわたって歴史を刻んできた「鶴舞公園」を取り上げます。

ほぼ全域が国の登録記念物(名勝地関係)近代~現代に名古屋が歩んできた時の流れを伝える公園

名古屋市のほぼ中央部に位置する昭和区の北西部にある「鶴舞公園」。

公園西側はJR中央線と地下鉄の「鶴舞(つるまい)駅」に接し、周囲には複数路線の市バス停留所があるという便利な立地です。

北東側は名古屋大学医学部附属病院と名古屋工業大学に隣接し、さらに、南側には国内最大の起業支援拠点「ステーションAi」が建設中(2024年秋オープン予定)で、周辺に重要施設が集まっています。

約42ヘクタール(42万平方メートル)という緑豊かな敷地内には、数々の歴史的建造物ほか、蔵書数約140万冊(2022年)の名古屋市鶴舞(つるま)中央図書館や、野球場、多目的グラウンドといったスポーツ施設が点在。

2023年5月には、園内に飲食店などが集まるにぎわいの拠点が整備され、さらに滞在を楽しめる空間へと進化しています。

園内の主な構成は、噴水塔を中心としてガチョウの足状(放射状)に区割りしたフランス式整形庭園と、東側の回遊式日本庭園からなります。

戦争などに伴い幾多の変遷を経ても、(図の中央左から右へ)正面から噴水塔、奏楽堂、胡蝶池、竜ケ池へと続く中軸線は変わることなく明治の風格を今に伝えています。

1873(明治6)年の「太政官第16号」によって日本に公園制度が始まり、1879(明治12)年、愛知県にも小牧公園(現・小牧市、小牧城周辺)、岡崎公園(現・岡崎市、岡崎城周辺)、稲置公園(現・犬山市、犬山城周辺)、浪越公園(現在名古屋市中区にある那古野山古墳公園=1924年に名古屋市へ移管)が設置されました。

1889(明治22)年の名古屋市施行後、当時の浪越公園が余り広くなかったこともあり、市民からは大規模な市立公園を切望する声が高まっていったといいます。

そこで、1905(明治38)年に始まった精進川(現・新堀川)の改修工事による掘削土を活用して、当時、愛知郡御器所村の田園地帯だった場所を埋め立て、1909(明治42)年に開園したのが鶴舞公園です(※公園設置に先立ち、御器所村は名古屋市へ編入)。

背景には、1910(明治43)年が名古屋開府300年にあたり、愛知県(名古屋)が同年開催予定の「関西府県連合共進会」(産業振興のための地方博覧会)の開催地に決定していたこともあり、同会の会場が必要だったという事情もあったそうです。

同園で開催された「第10回関西府県連合共進会」には3府28県(関東の1府8県含む)が参加、60日間で約263万人余りが訪れ、過去最大規模だったと記録に残っています。

共進会終了後は、噴水塔、奏楽堂などを除くほとんどの建物が撤去されましたが、大正から昭和初期にかけて、図書館や公会堂、茶室など多くの施設が設置され、公園の充実が図られていきました。

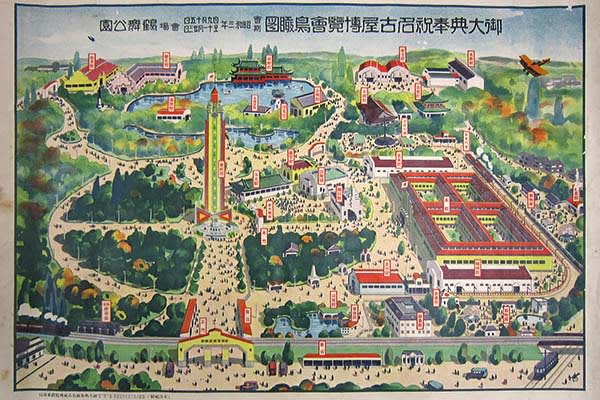

開園から18年後の1928(昭和3)年には、昭和天皇の即位に関する記念事業「御大典奉祝名古屋博覧会」の会場にもなりました(開催期間は9月15日~11月30日の2カ月半)。

全国37府県に加え、朝鮮総督府、台湾総督府など、当時の日本の統治地域が参加・出展。

入場者の輸送手段補強のために、国鉄(現・JR)中央線の臨時停車場「鶴舞公園駅」(後の鶴舞駅)も設置されました(図中の左下=正門の左側)。

※噴水塔のすぐ後ろに高さ約40メートルの奉祝塔があるため、さらに後方にある奏楽堂は図中では隠れてしまっています。

※図中の右下に、1918(大正7)年に鶴舞公園内に開園した市立動物園も見えますが、1937(昭和12)年に東山公園に移転しています。

前述のように、噴水塔を中心としてガチョウの足状(放射状)に区割りしてあるため、どのエリアから見るかによって、噴水塔の雰囲気も違って見えるのが面白いところです。

噴水塔と同じく「第10回関西府県連合共進会」に合わせて建設された奏楽堂では、連日「君が代」などの和曲のほか、欧米に由来する行進曲や舞曲が演奏されたと伝えられています。

外観はイタリアルネサンス風ですが、細部にはアールヌーボーデザインや日本の伝統紋様が施され、こちらも和洋折衷式となっています。

現在の奏楽堂は1997(平成9)年に復元された3代目の建物で、初代の図面を忠実に再現しているそうです。

よく見ないと気づきませんが、奏楽堂の階段の手すり部分には日本の伝統紋様(青海波柄)が、舞台のぐるりに巡らされた囲い部分には「君が代」の楽譜がデザインされています。

2006(平成18)年に「日本の歴史公園100選」に選定され、開園100年を迎えた2009(平成21)年には公園のほぼ全域が国の登録記念物(名勝地関係)に登録されました。

文化庁による国指定文化財等データベースの詳細解説には「明治の欧化思想の影響を受け(中略)当時の様式や施設の多くを今に伝えており、造園史上の意義が深い」とあります。

鶴舞公園の美しい花たち(初夏編)

緑豊かな園内には巨木も多く、サクラやバラ、ハナショウブといった四季折々の花の名所としても親しまれています。

鶴舞公園の「バラ園」は1964年に造成され、2024年に60周年を迎えました。

面積は3,380平方メートル、約140種1400株が無農薬で育成されているそうです。

「アニバーサリー花壇」や「香りの花壇」など、様々なテーマに沿ったコーナーもあって、いろんな品種名やストーリーがあるのだな、と興味深く見られます。

ゴールデンウィーク明けから見ごろを迎えるバラたちは、1番花が終わっても次々と開花し、結構長く楽しめます。

ほぼ全ての品種に、品種名や作出年と国、簡単な説明の札が掲出されているので、花姿を見ながら品種の生まれた背景を思い浮かべたりできて、とても楽しめます。

日本生まれのバラや、鶴舞公園と誕生年が同じバラもあります。

約90種2万株のハナショウブを楽しむことができます。花の見ごろとなる5月下旬から6月上旬は、ライトアップを実施。

園内の南端から菖蒲池に向かう散策路は「あじさいの散歩道」と名付けられ、道の両側に、西洋アジサイやガクアジサイなど、約2300株のアジサイが植えられています。

説明板には、鶴舞公園開設時に魔除けの樹として鬼門の位置(北東角)に植えられたようだとあります。

推定樹齢は150~200年で、一株の雄株(主幹)から側芽が伸びている状態とのこと。

全体の葉張りは9.6メートル×7.2メートル、最大幹長は4.0メートルあるそうです。

米騒動やメーデーの舞台となったり、戦後は進駐軍に接収されたこともあった鶴舞公園。

激動の時代を市民とともに乗り越えてきた軌跡が残る空間でありながら、花や緑があふれ、スポーツや飲食、エンターテインメントを楽しめる公園として貴重な存在といえるでしょう。

日常を離れ「ホッ」とするために、何度でも訪れたい場所です。

■鶴舞公園(つるまこうえん) ※入園自由

〈1909年開園/名古屋市設置公園第1号/日本の歴史公園100選/国の登録記念物〉

・住所:名古屋市昭和区鶴舞1丁目

・TEL:052-733-8340(園内にある名古屋市緑化センター)

・名古屋市緑化センター開館時間:午前9時~午後4時半

(同センターの各種展示会の合間に、不定期で鶴舞公園の歴史展を実施)

・名古屋市緑化センター休館日:毎週月曜(祝日の場合は直後の平日)、毎月第3水曜(祝日の場合は第4水曜)、年末年始(12/29~1/3)

※園内の奏楽堂や普選記念壇(ステージ)、鶴々亭(茶室)は有料で使用可能(要申込)。

※掲載情報は公開日時点のものとなります。