by 大河原 克行

日立製作所は、シリコン量子コンピュータの実用化に向けて、量子ビットの寿命を100倍以上延伸させる新たな技術を開発したと発表した。

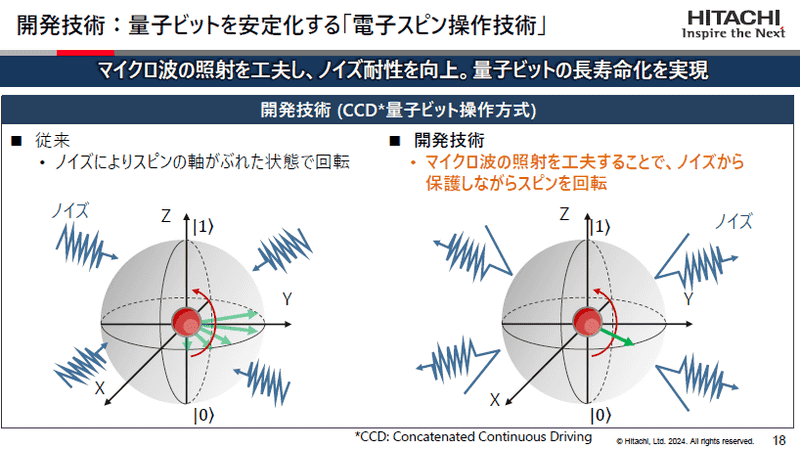

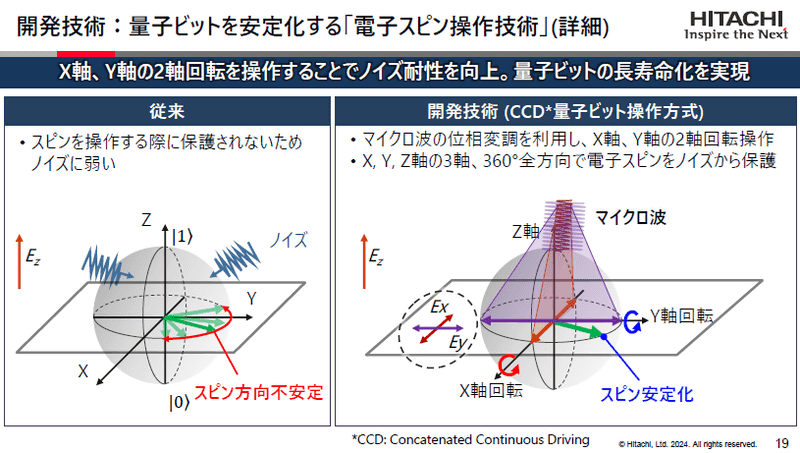

開発したのは「量子ビットスピン操作方式」と呼ぶ技術で、量子ビットの操作に用いるマイクロ波の照射を工夫し、半導体中のノイズを一部無効化し、量子ビットを安定。長寿命を実現するという。

日立製作所 研究開発グループ基礎研究センタ主管研究長兼日立京大ラボ長の水野弘之氏は、「量子ビットの大規模集積化に加えて、量子アルゴリズムや誤り訂正の実装に向けて大きな一歩になるものであり、研究を加速させることで、量子コンピュータの早期実用化を目指す」とした。

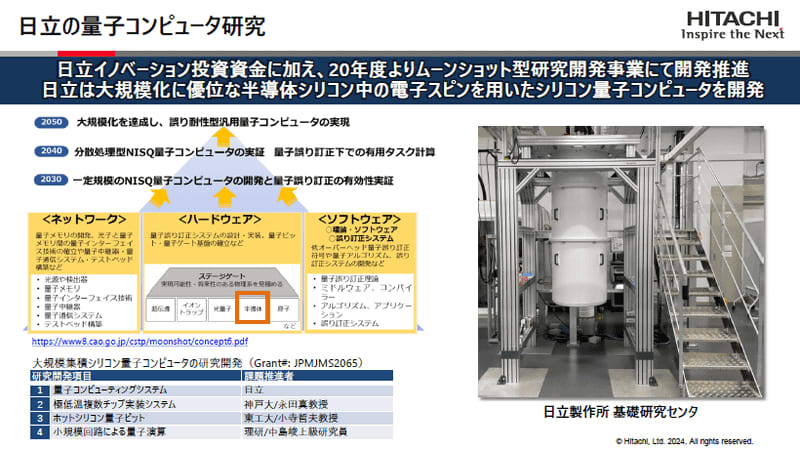

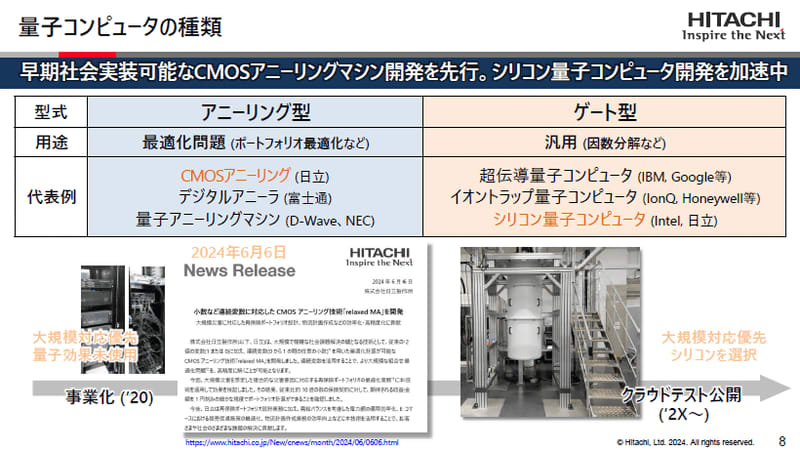

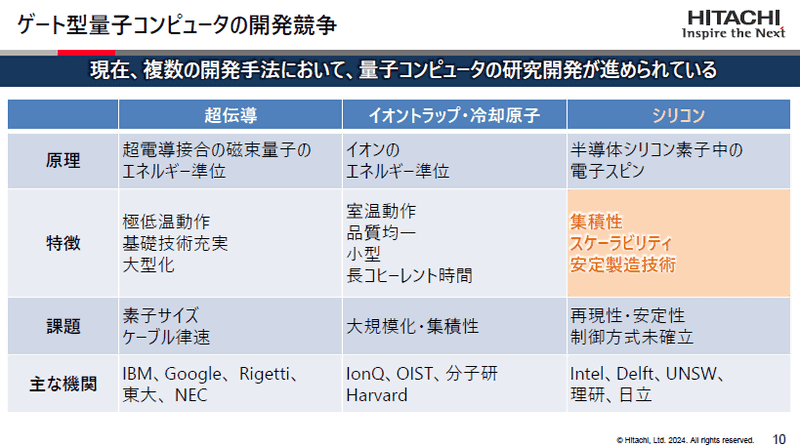

日立製作所では、量子コンピュータの実用化に向けて、早期の社会実装が可能なCMOSアニーリングの開発を先行し、最適化問題への活用を進める一方、ゲート型量子コンピュータとして、シリコン量子コンピュータの研究開発を進めている。

シリコン量子コンピュータでは、成熟技術である半導体技術を活用できるため、量子ビットの大規模集積化に有利な方式として注目されている。しかし、再現性、安定性における課題や、制御方法が確立されていない点の解決が求められており、現時点では、ゲート型量子コンピュータにおいて、超伝導量子コンピュータの方が先行している状況にある。

だが、シリコン量子コンピュータでは、大きな量子ビットアレイによって、高い忠実度を実現するとともに、量子誤り訂正の実装が技術的なブレイクスルーになると見られており、今回の「量子ビットスピン操作方式」は、これらを実現するために必要となる量子ビットの長寿命化に貢献することになる。同社では、「最終的には、シリコン量子コンピュータが実用化には最も近いと考えている」としている。

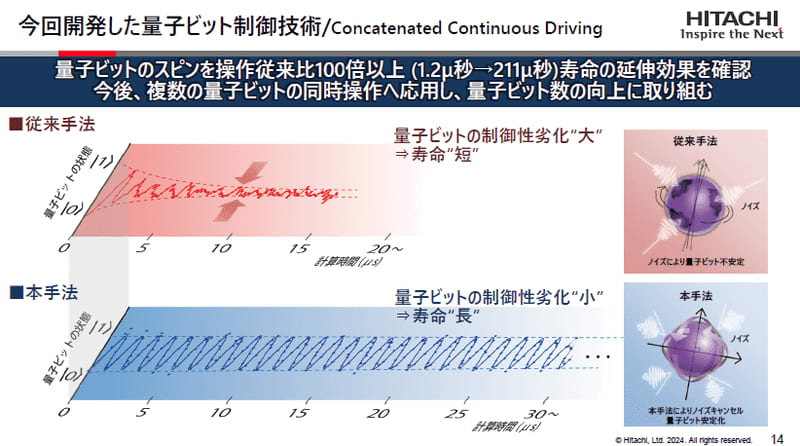

今回の技術は、電子のスピンにおいて直交する2方向の軸を回転軸とし、その量子ビットを操作することで、外部からのノイズ影響を削減し、量子ビットの寿命を1.2μsから、211μsへと、100倍以上に延伸することができたという。

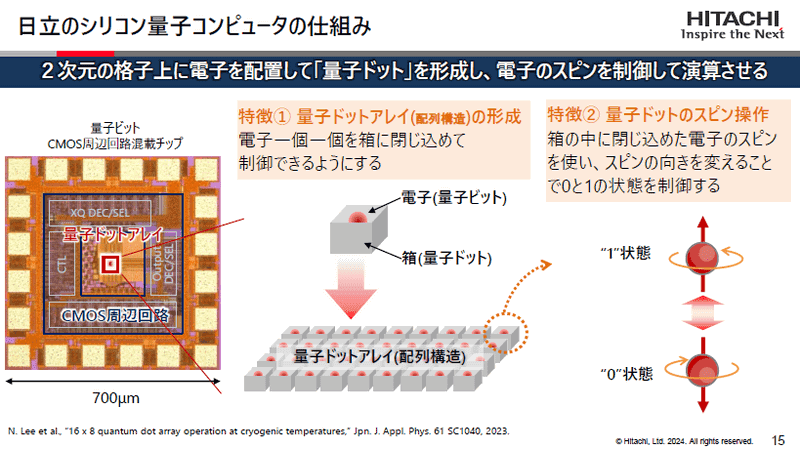

日立製作所 研究開発グループ基礎研究センタ主管研究員の土屋龍太氏は、「シリコン量子コンピュータでは、電子を1個ずつ箱に閉じ込めて、制御できるようにする量子ドットアレイを形成し、箱の中に閉じ込めた電子のスピンを使って、スピンの向きを変え、0と1の状態を制御し、演算させている。この時に、個々の量子ビットにマイクロ波を照射することでスピンの向きを変えて、演算に必要となる0と1の状態を制御している。マイクロ波を照射する時間を制御することで、回転をコントロールできる」と基本的な仕組みを説明。

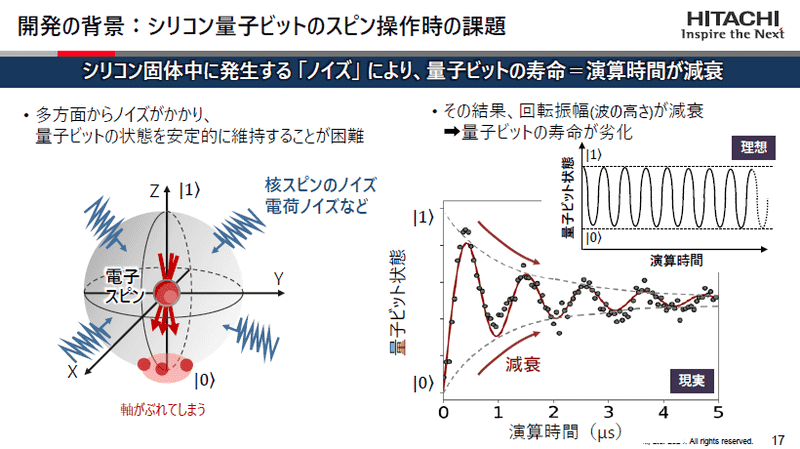

その上で、「量子ビットのスピン操作時の課題は、シリコン固体中に発生するノイズに弱いという点である。また、核スピンのノイズや電荷ノイズなど、多方面からノイズがかかり、量子ビットの状態を安定的に維持することが難しいという課題があった。ノイズにより、回転振幅が減衰し、量子ビットの寿命が劣化することで、演算時間に影響していたが、マイクロ波の照射を工夫することで、ノイズから保護しながらスピンを回転させ、ノイズ耐性を向上。量子ビットの長寿命化を実現した」という。

これは、英ケンブリッジ大学内に設立した日立ケンブリッジラボで先行的に研究していた「Concatenated Continuous Driving (CCD)量子ビット操作方式」が、外部のノイズを一部キャンセルするために有効であるとの見通しを得たことで、日立製作所の研究開発グループの研究チームが新たな技術として開発したものだという。

マイクロ波の位相変調を利用し、X軸とY軸の2軸回転を操作。これにより、X軸、Y軸、Z軸の3軸において、360度全方向で電子スピンをノイズから保護することができるのが特徴だ。今後は、複数の量子ビットの同時操作に応用し、量子ビット数の向上に取り組むことになる。

土屋氏は、「さらなる量子ビットの長寿命化に向けて、ノイズの少ない同位体シリコン基板を用するとともに、大規模量子ビットアレイでの量子ビット操作技術を活用していくことになる。これによって、量子ビットの寿命をさらに延伸する」とし、「さらに、10倍程度の寿命の延伸が、実用化には必要だと考えている。目標は8msだが、まずは1msを1、2年で実現したい」と述べた。また、「誤り訂正機能を搭載した量子ビットアレイチップを開発することで、シリコン量子コンピュータの早期実用化につなげる」と述べた。

さらに、水野氏は、「誤り訂正機能の実装が重要な鍵になるが、そのためにはノイズレベルを低くする必要がある。それを実現するという点では、今回の技術は有効である。誤りが低い状態からスタートできると、シリコン量子コンピュータの社会実装に向けた加速ができる。2030年には社会実装の一部が始まるというレベルを目指したい」とした。

「シリコン量子コンピュータは、日立製作所が取り組んでいるバックキャスト型R&Dの1つであり、未来の社会課題を解くために、今からやっておかなくてはならない研究テーマとして推進している。

また、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が2020年度から推進しているムーンショット型研究開発事業として開発を進めており、今回の技術開発もその助成を受けている。アカデミアにおける活用を通じてアルゴリズムの開発などを進めることで、エコシステムを構築し、社会実装に向けた取り組みを加速していくことになる。生成AIやマテリアルインフォマティクス、バイオなど、大量のコンピューティング能力が必要であり、低消費電力が求められる領域において、代替できる技術としての提案を進める」などと述べた。