2024年6月 「円安に関するアンケート」調査

長引く円安が企業経営に深刻な影響を与えている。3月19日に開催された日本銀行の金融政策決定会合でマイナス金利の解除が決定されたが、4月29日には一時、1ドル=160円台まで円安が加速した。4月26日から5月29日の間に政府・日銀は9兆円を超える為替介入を実施したが、6月13日も1ドル=156~157円台と円安に歯止めがかかっていない。

東京商工リサーチ(TSR)が6月3日~10日に実施したアンケート調査で、5月末の「1ドル=156円前後」の円安水準が経営に「マイナス」と回答した企業は54.4%だった。前回調査(2022年12月実施、「1ドル=138円前後」)の47.4%から7.0ポイント悪化した。

「マイナス」は中小企業が55.0%と、大企業の49.5%を5.5ポイント上回り、内需型産業を中心に影響が深刻化している。

また、百貨店や総合スーパーを含む「各種商品小売業」では100.0%が「マイナス」と回答した。一方で、水運業の3割は「プラス」と回答するなど、業種による影響の差も広がっている。

企業が希望する為替レートの中央値は「1ドル=125円」だったが、2024年度の想定為替レートの中央値は「1ドル=150円」、現状の為替レートは「1ドル=157円前後」と、大幅な乖離がある。

6月12日の米連邦公開市場委員会(FOMC)では、年内の利下げ回数の見通しが前回の3回から1回に引き下げられた。日米金利差の縮小も進まないなか、過度の円安が解消される時期は不透明で、引き続き円安が企業経営にもたらす影響が懸念される。

※ 本調査は、2024年6月3日~10日にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答5, 174社を集計、分析した。

※ 資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。

※ 前回調査は、2022年12月19日発表。

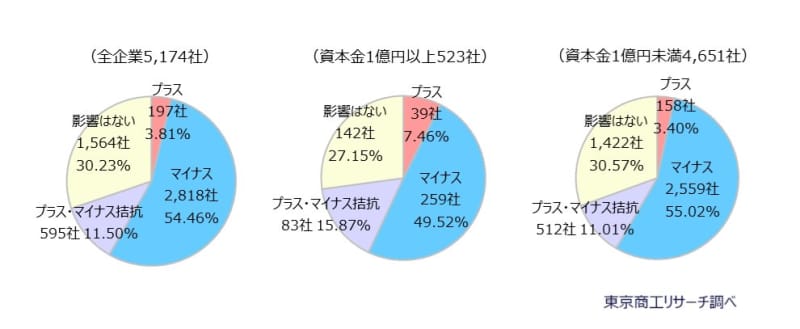

Q1.今年5月末(1ドル=156円前後)の為替水準は貴社の経営にとってプラスですか?マイナスですか?(択一回答)

◇「マイナス」影響の企業が過半数

1ドル=156円前後の円安が経営に及ぼす影響について、回答の最多は「マイナス」の54.4%(5,174社中、2,818社)だった。前回調査(2022年12月実施、1ドル=138円前後)の47.4%と比べ、7.0ポイント悪化した。「プラス」は3.8%(197社)にとどまり、現在の円安水準は企業の半数以上にマイナス影響を与えている。「プラス・マイナス拮抗」は11.5%(595社)、「影響はない」は30.2%(1,564社)だった。

規模別では、「マイナス」は大企業が49.5%(523社中、259社)なのに対し、中小企業は55.0%(4,651社中、2,559社)で、中小企業が5.5ポイント上回った。前回調査では、大企業が44.0%、中小企業が47.9%で、それぞれ5.5ポイント、7.1ポイントずつ悪化した。「マイナス」影響の企業の割合の増加幅でも、中小企業が大企業よりさらに深刻だった。

一方、「プラス」は大企業が7.4%(39社)で、中小企業の3.4%(158社)を4.0ポイント上回った。

産業別 小売業の「マイナス」影響が最大の66.2%

Q1の回答企業をそれぞれ産業別で分析した。

「マイナス」影響の割合が最も高いのは、小売業の66.2%(255社中、169社)だった。以下、卸売業の62.9%(1,190社中、749社)、農・林・漁・鉱業の61.5%(39社中、24社)、運輸業の58.6%(213社中、125社)、製造業の58.0%(1,484社中、861社)まで、5産業が全企業の54.4%を上回った。輸入商品の仕入れコストが増加する小売・卸売業に加え、飼料や燃料を輸入に頼る農・林・漁・鉱業や運輸業にも円安によるマイナス影響が広がっている。

「プラス」影響の割合の最大は、金融・保険業の9.0%(44社中、4社)。

「影響はない」の割合が最も高いのは情報通信業の55.0%(300社中、165社)だった。

業種別 「各種商品小売業」の「マイナス」影響が100.0%

さらに細かい業種別(業種中分類、回答母数10以上)で分析すると、「マイナス」影響の割合が最も高い業種は、百貨店や総合スーパーを含む「各種商品小売業」の100.0%(15社中、15社)だった。円安による輸入商品の仕入れコスト上昇に、価格転嫁が追い付いていないことも要因として懸念される。

以下、「繊維・衣服等卸売業」92.5%(54社中、50社)、「食料品製造業」76.8%(138社中、106社)、「その他の卸売業」75.0%(208社中、156社)、「その他の製造業」72.0%(50社中、36社)、「化学工業」71.2%(66社中、47社)と続く。これらワースト6業種では、「マイナス」と回答した企業の割合が7割を超えた。原材料や商品などに占める輸入の割合が高い企業を中心に、経営へのマイナス影響が深刻化している。

一方、「プラス」影響では、ドル建て収入の比率が高い「水運業」が30.0%(10社中、3社)と唯一の3割台で、全企業の3.8%を26.2ポイント上回った。また、円安効果によりインバウンド需要増加が見込める「宿泊業」も29.4%(17社中、5社)と、他業種に比較して高い水準だった。

「プラス」影響の企業の割合が大きかった上位10業種のうち、6業種が製造業だった。

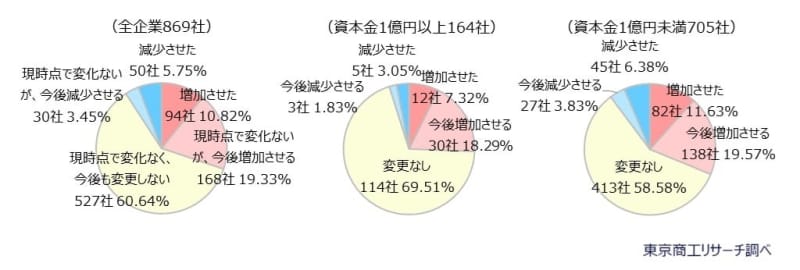

Q2.今年に入ってからの為替変動の影響について伺います。貴社は、商品や部材の輸出量を昨年より変化させましたか?(択一回答)

◇今年の円安水準、3割の企業が輸出「増加」へ

輸出を手掛ける869社から回答を得た。

去年より「増加させた」の10.8%(94社)と「現時点で変化ないが、今後増加させる」の19.3%(168社)を合わせ、30.1%(262社)の企業が輸出量の「増加」に言及した。

規模別では、「増加」に言及した大企業が25.6%(164社中、42社)なのに対し、中小企業は31.2%(705社中、220社)で、中小企業が5.6ポイント上回った。

業種別(業種中分類、回答母数10以上)では、酒造などを含む「飲料・たばこ・飼料製造業」の71.4%(14社中、10社)が最大だった。

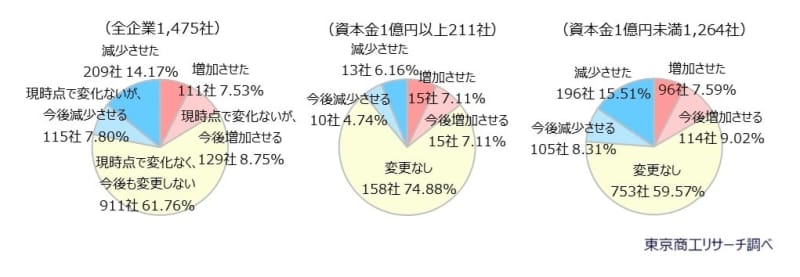

Q3.今年に入ってからの為替変動の影響について伺います。貴社は、商品や部材の輸入量を昨年より変化させましたか?(択一回答)

◇中小企業の2割以上が輸入量の「減少」に言及

輸入を手掛ける1,475社から回答を得た。

去年より「減少させた」の14.1%(209社)と「現時点で変化ないが、今後減少させる」の7.8%(115社)を合わせ、21.9%(324社)の企業が輸入量の「減少」に言及した。

規模別では、「減少」に言及した大企業が10.9%(211社中、23社)なのに対し、中小企業は23.8%(1,264社中、301社)と2倍以上の差がつき、円安の影響は中小企業ほど大きいことがみてとれる。

業種別(業種中分類、回答母数10以上)では、「木材・木製品製造業」の46.1%(13社中、6社)が最大。

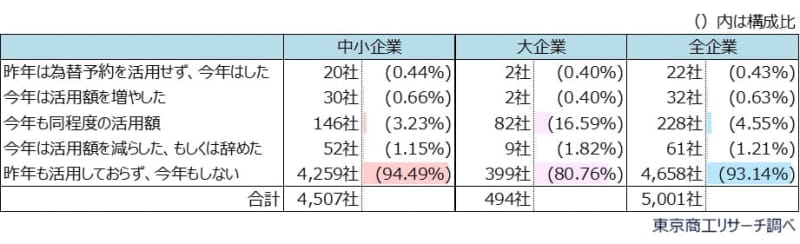

Q4.今年に入ってからの為替変動の影響について伺います。昨年と比較して為替予約(外国為替予約取引)の活用状況は以下のうちどれですか?(択一回答)

◇為替予約の活用企業、1割未満

最多は「昨年も活用しておらず、今年もしない」の93.1%(5,001社中、4,658社)だった。

昨年から今年にかけて為替予約を活用した企業では、「今年は活用額を減らした、もしくは辞めた」の1.2%(61社)が、「昨年は為替予約を活用せず、今年はした」0.4%(22社)と「今年は活用額を増やした」0.6%(32社)を合わせた1.0%(54社)をわずかに上回った。「今年も同程度の活用額」は4.5%(228社)だった。

規模別では、昨年から今年にかけて為替予約の活用経験がある企業は大企業が19.2%(494社中、95社)で、中小企業の5.5%(4,507社中、248社)を13.7ポイント上回った。

活用状況について、業種別(業種中分類、回答母数10以上)では、「維持」も含め為替予約に最も積極的だったのは「電気業」の36.3%(11社中、4社)。上位10業種中、半数の5業種を卸売業が占めた。

Q5.貴社は今年度の想定為替レートを1ドルいくらに設定していますか?

◇想定為替レート、中央値は「1ドル=150円」

2024年度の想定為替レートについて、1,747社から聞いた。

5円刻みのレンジでは、最多が「150円以上155円未満」の33.2%(581社)だった。次いで、今年5月末頃の「1ドル=156円前後」が含まれる「155円以上160円未満」の17.5%(307社)。年度ではさらに円安が進み、「1ドル=160円以上」を想定している企業も19.8%(347社)と2割近くにのぼった。

規模別では、想定為替レートを「1ドル=160円以上」としている大企業が8.2%(182社中、15社)なのに対し、中小企業は21.2%(1,565社中、332社)で、13.0ポイントと大幅に上回った。中小企業は大企業に比べ、「1ドル=156円前後」の円安水準を「マイナス」と回答した企業の割合が高く、想定為替レートも厳しく設定している企業が多いようだ。

中央値は、すべての規模で「1ドル=150円」だった。

Q6.貴社にとって望ましい円相場は1ドルいくらですか?

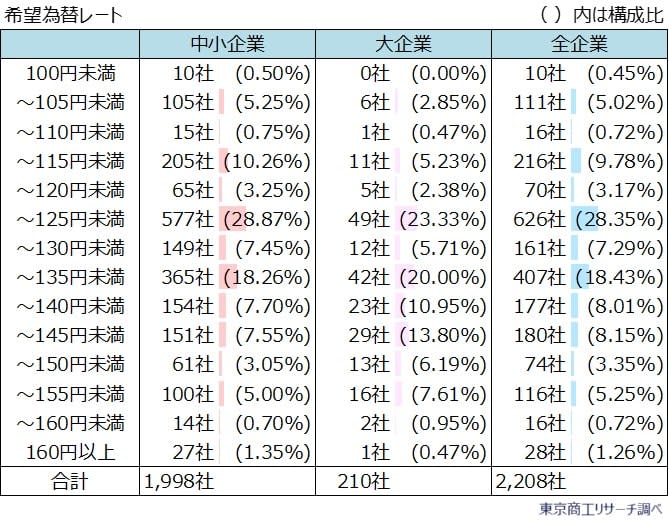

◇希望為替レート、最多レンジは「1ドル=120円以上125円未満」

望ましい為替レートについて、2,208社から回答を得た。

5円刻みのレンジでは、最多が「120円以上125円未満」の28.3%(626社)だった。2022年4月を最後に、2年以上「1ドル=125円未満」以上の円高には振れておらず、為替レートにおいては厳しい状況が長期化している。

以下、「130円以上135円未満」が18.4%(407社)、「110円以上115円未満」が9.7%(216社)の順。今年5月末頃の「1ドル=156円前後」が含まれる「155円以上160円未満」と回答した企業はわずか0.7%(16社)にとどまった。

規模別でみると、上位レンジのうち「120円以上125円未満」と「110円以上115円未満」では、それぞれ大企業が23.3%(210社中、49社)と5.2%(11社)に対し、中小企業が28.8%(1,998社中、577社)と10.2%(205社)で、それぞれ5.5ポイント、5.0ポイントずつ上回った。一方、「130円以上135円未満」では大企業が20.0%(42社)で、中小企業の18.2%(365社)を1.8ポイント上回った。

中央値は、全企業と中小企業が「1ドル=125円」、大企業が「1ドル=130円」で、中小企業と比較して輸出企業の多い大企業の希望為替レートが、中小企業よりも円安寄りだった。

想定為替レートと希望為替レートの差は25円

企業の想定為替レートと希望為替レートを中央値で比較した。

規模別では、想定と希望がそれぞれ、全企業150円に対し125円で25円の円安、大企業150円に対し130円で20円の円安、中小企業150円に対し125円で25円の円安だった。

産業別では、想定と希望の差が最大だったのは、建設業と小売業、不動産業、運輸業、情報通信業、サービス業他の6産業。すべて想定150円に対して希望120円で、希望よりも今年度の想定が30円の円安だった。想定と希望の差が最も小さい製造業でも、想定が希望より20円も円安だった。

また、現状の「1ドル=156円前後」の水準は希望から30円以上乖離しており、過度の円安の継続による企業の負担増加が懸念される。