致死率が3~7割と極めて高い「劇症型溶血性レンサ球菌(溶連菌)感染症」が、県内で過去最多に迫るペースで拡大している。9日時点の患者数は11人で、昨年1年間の数を上回り、死亡に至ったケースもある。原因となる溶連菌は、一般的に咽頭炎などを引き起こす細菌で、県内では児童を中心に咽頭炎の流行が続いている。劇症型との関連は不明だが、専門家は「感染予防を徹底し、気になる症状があれば医療機関を受診してほしい」と警鐘を鳴らす。

毒性の強い溶連菌が、傷口や粘膜から血液や筋肉に入ると、まれに劇症化して手足の壊死(えし)や多臓器不全を伴うショック症状に至ることがある。「人食いバクテリア」とも呼ばれ、症状の急激な進行が特徴だ。

国内では今年に入って患者数が急増。今月2日現在で977人となり、過去最多だった昨年の941人を上回った。欧州発祥で、病原性が強く感染が広がりやすいとされる溶連菌「M1UK」株の増加、新型コロナウイルス禍での免疫低下が原因との指摘もあるが、詳細は判明していない。

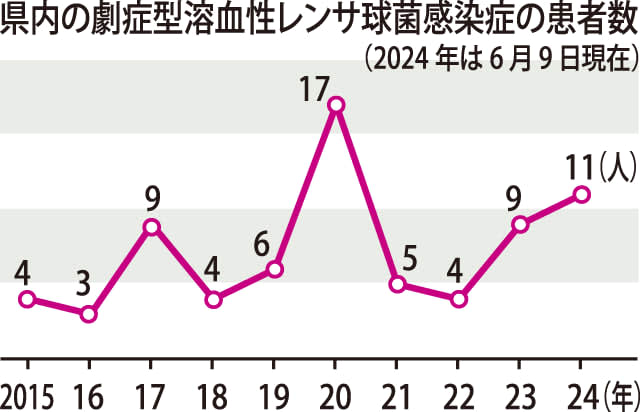

県健康福祉企画課によると、県内では第3週(1月15~21日)の2人を皮切りに、第23週(6月3~9日)までに、50代以上を中心とする11人の感染報告があった。2014年までは年間0~2人で推移していたが、近年は増加傾向にあり、20年の17人が最多となっている。

内科などが専門の古川医院(米沢市)の古川匡和医師は発症例の少なさを踏まえ「過度に恐れる必要はない」としつつ、初期には手足の強い痛みや発熱が現れるなど、症状の特徴を知っておくことの重要性を強調する。受診控えによる重篤化を懸念し、「症状に違和感を覚えたら、直ちに医療機関を受診してほしい」と呼びかける。

県は感染拡大を受け、ホームページで症状や予防のポイントを紹介。手洗いやうがいといった基本的な感染予防に加え、小さなけがであっても傷口をよく洗い、清潔に保つなどの対策を勧奨している。