東京大学が、授業料の引き上げを検討しています。

来年度の新入生から授業料を2割引き上げる方針で、早ければ6月中に決定し、7月半ばに発表される見通しです。

この記事では、国立大学の授業料のルールや、授業料の引き上げをめぐる議論について解説します。

国立大学の授業料はいくら?

文部科学省が公表している「国公私立大学の授業料等の推移」を見ると、2021年度の国立大学の入学金は28万2000円、授業料は年53万5800円です。

この金額は、文部科学省が省令で示す標準額で、過去の授業料と比較すると、2005年度から変わっていません。

しかし、すべての国立大学の授業料が、標準額と同じではありません。

国立大学は、標準額の120%を上限に授業料を定めることができます。

そのため、標準額よりも授業料が高い国立大学もあります。

一部の国立大学では、過去に授業料の引き上げが実施されています。

- 2018年度:東京工業大学

- 2019年度:東京芸術大学

- 2020年度:千葉大学、一橋大学、東京医科歯科大学

東京大学では、教育・研究の国際化やデジタル化を進めることを目的とし、2025年度の新入生から授業料を引き上げる案を検討しています。

実際に、120%の引き上げが実現すれば、授業料は年間約64万3000円となり、約11万円程度高くなることになります。

4年間で約44万円の増額となります。

東京大学生の反応は?

授業料引き上げに対して、東京大学の学生からは反対の声が上がっています。

東京大学教養学部学生自治会が東京大学生2,297名に実施した調査によると、授業料値上げへの賛否は以下の通りでした。

- 反対:71%

- どちらかといえば反対:20%

- どちらかといえば賛成:5%

- 賛成:2%

- 分からない:2%

出典:東京大学教養学部学生自治会「学費問題を考える」(以下同)

9割以上の学生が、授業料の値上げに反対しています。

賛否の理由について、上位5つは以下の通りです。

反対意見

- 経済的困窮者が大学教育から疎外されるから

- 他の大学も追随して値上げする可能性があるから

- 大学教育の受益者は国だから

- 大学教育は本来無償であるべきだから

- 他の資金調達方法に頼るべきだから

賛成意見

- 物価高の中では、増額は仕方のないことだから

- 十分な財源を確保して国際競争力を高めるべきだから

- 福利厚生をさらに拡充するべきだから

- 大学教育の受益者は学生個人だから

- 大学の自治を守るためには可能な限り事故財源に依存するべきだから

東京大学の授業料引き上げは、早ければ6月中に決定し、7月半ばに発表される見通しです。

学生の反対の声が大きい中、大学がどのような判断をするのか、注目が集まります。

「国立大学の学費を年150万円」提言の背景とは

国立大学の学費をめぐっては、中教審の「高等教育の在り方に関する特別部会」において行われた、「国立大学の学費を年150万円に上げるべきだ」という提言が注目を集めています。

国立大学の学費を年間150万円に引き上げる提言がなされた背景は、以下の通りです。

- 大学の全体的な課題として質の高い教育が必要

- 質の高い教育を浸透させるには資金が必要

- 各大学の経営努力で質の高い教育を提供できるよう競争意識を持つ必要がある

- 公平な競争環境を整える1つの方法として授業料を同じ水準にする

- 国公立も私立も同じ授業料であれば公平な競争環境となる

文部科学省の調査によると、2021年度の私立大学の授業料平均は、年間93万943円でした。

国立大学の学費を年150万円になれば、授業料が私立大学と同じ水準となり、私立大学が競争に参加しやすくなると見られています。

大学学費の私費負担割合

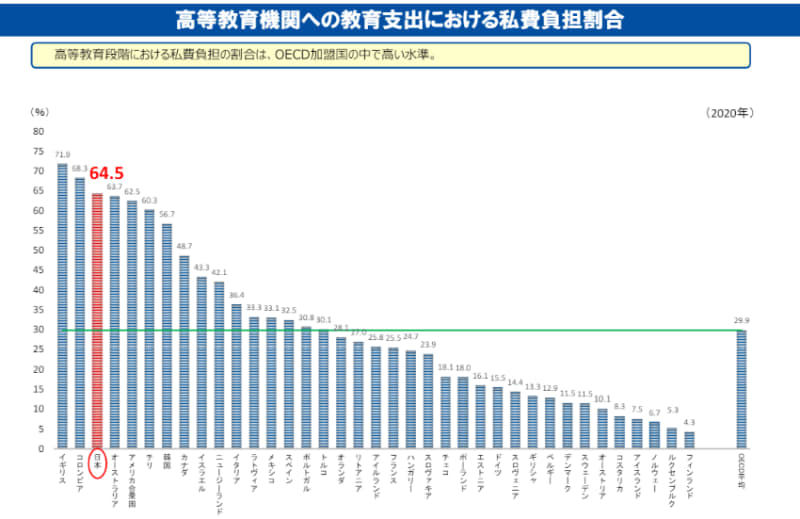

OECDの報告書によると、高等教育費を私費で負担している割合は、2020年で64.5%でした。

出典:文部科学省「高等教育の在り方に関する特別部会」

日本の私費負担割合は、イギリス、コロンビアに次いで、3番目に高い水準です。

もし国立大学の授業料が引き上げられると、私費負担割合はさらに高まる可能性があります。

中教審の提言では、授業料の引き上げだけでなく、奨学金の拡充の必要性についても指摘されています。

しかし、奨学金が拡充したとしても、子どもの返済負担が増えることになります。

国立大学の授業料が今後どうなるのか、引き続き注目が集まります。

借りられる教育ローンがまとめて届く。借入可能額を無料診断!

あわせて読みたい

出典

- 東京大学教養学部学生自治会「学費問題を考える」

- 文部科学省「高等教育の在り方に関する特別部会」