『蛇の道』の公開を記念して⿊沢清監督と濱⼝⻯介監督による公開記念トークイベントを開催。⿊沢清監督が東京藝術⼤学⼤学院で教鞭をとっていた時の教え⼦で、『スパイの妻 劇場版』では脚本を務めた濱⼝⻯介監督。

師弟関係の2⼈だからこその興味深いトークイベントとなった。

『蛇の道』公開記念トークイベント実施レポート︕

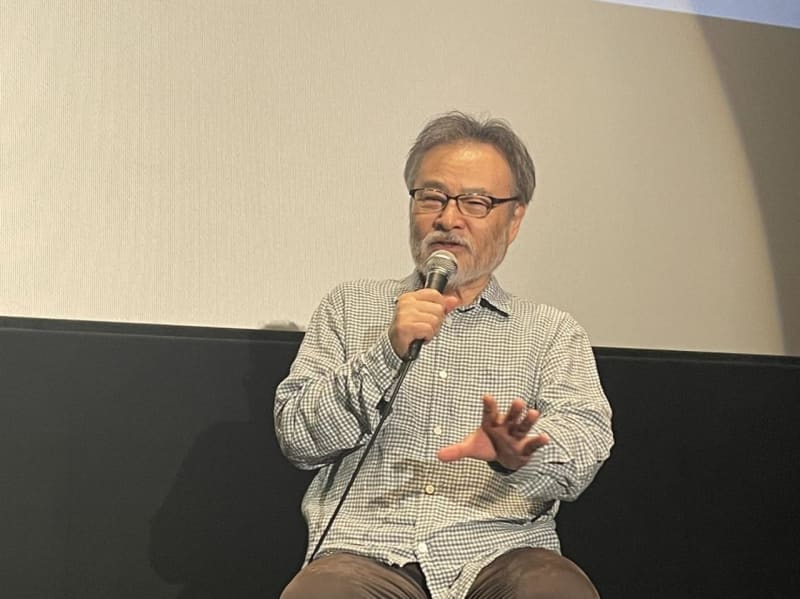

上映後、映画の余韻と公開記念トークへの期待感に包まれた会場に二人が登壇すると、会場中は大きな拍手が沸き起こった。濱口監督は「もともとオリジナル版も大好きだからこそ、本当に“世界で1 番嫌な話”だな、と!はじめてみた時に、なんでこんな嫌な話が存在するんだろう、と思いながらみておりました(笑)。でも一方で、なんだか奇妙な爽快感があるんです。このリメイク版も、皆さんにどの程度同意していただけるかわからないけれど、やっぱりある種の“爽快感”“突き抜け感”のようなものを強く感じました。何があろうと物事は淡々と進行していく、という厳然たる事実みたいなものを見せつけられるような思いだった。」と感想を語った。

そんな濱口監督は「まずは天気の話を」と、映画に登場する小夜子の部屋でのルンバが掃除をするシーンについて「あの場面で彼女のルンバに光が差してきますが、あの場面では照明をあてているのでしょうか。」と質問。黒沢監督は「ルンバがどこへ行くか分からないので、何テイクか撮影していて。ずっと追っているうちに自然に光が入ってきたぐらいで、あまりこちらで仕組んだりはしていません。」と答え、「小夜子という人物の日常が、わずかに垣間見える場面。普段彼女は何をしているのかな、と考え続けた挙句たどりついたのが“普段1 人の時は何もしてない”ということ。それをどう表現するか考えた時にルンバを思いついて即フランスのスタッフにルンバがあるか聞いたんです!」と裏側を語った。さらに濱口監督が「最後の場面もすごく綺麗な光が差し込んでいますね。」と話すと、黒沢監督の「(この場面も)全く何も照明を当てていないわけではないですが、自然の光を最大限に生かしています。」という答えに濱口監督は「明確にこの映画にふさわしい光が入ってるっていう感じがあります。」と監督同士ならではの視点でトークを展開した。

さらに、濱口監督が「黒沢監督にとって”偶然”というのはどの程度大事なものなのでしょうか。偶然に頼るというよりも、黒沢監督は作り込んでいくスタンスなのかなと思ったのですが。」と聞くと「そんなに作り込んでないです。偶然、晴れてたら晴れてる。雨が降ったらそのままでいいんだと。今のデジタルの技術では、雨が降っていても晴れてるみたいに変えられるんです。ただ僕は、現場の偶然性を活かす方が好みなので、撮影時の現場の天候はなるべくいかす方向で、でも少しだけいじる、という感じで作っていったと思います。」と語った。

また、濱口監督が「進行させようと思っている物語に奉仕するかどうかよりも、現場で起きたことが1番信頼できる、現場でおきたことに従いたい、というのが基本なのでしょうか。」と聞くと黒沢監督は「映画とはなんだろう、という難しい質問ですね。」と、ゆっくり言葉を選びながら、「僕が古い人間だからなのかもしれませんが、撮影現場でおきたことは、一回一回が非常に貴重なものなので可能な限り大切に、という考えが染み付いてるんです。予算のないフィルムで撮影していた世代は、大体そうだったんです。フィルムで撮ったものは加工もできない、フィルムも勿体ないのでそう取り直しもできない。1 回限りのフィルムに、映像として記録されたものは神聖であるという考えが、もう染みついてるんです。」と語った。

最後に「改めて私も未だに1人の生徒として伺いたい」と濱口監督が「“劇映画とリアリティ”というのはどう付き合っていけばいいんでしょうか」と質問を投げかけると黒沢監督は「わりとどうでもいい。(笑)」ときっぱり。「あることを凄く変だという人がいれば、“あるある”と共感する人もいる。“リアリティ”という言葉ほど怪しい言葉はないんです。監督が信じる、ある種のリアリティみたいなものはやはりワンカットごとに追求して行くべきなんだろうと思います。それが、その映画の個性になっていくんじゃないでしょうか。…また講義みたいになってしまった」と笑いを交えて語った。

黒沢監督のこだわりがつまった『蛇の道』は全国公開中!

『蛇の道』

絶賛公開中!

出演:柴咲コウ ダミアン・ボナール

マチュー・アマルリック グレゴワール・コラン 西島秀俊

ヴィマラ・ポンス スリマヌ・ダジ 青木崇高

監督・脚本:黒沢清

原案:『蛇の道』(1998年大映作品)

配給:KADOKAWA

© 2024 CINÉFRANCE STUDIOS ‒ KADOKAWA CORPORATION ‒ TARANTULA