『ビバリーヒルズ・コップ2』あらすじ

犯行現場にアルファベットのカードが残されるという、奇妙な強盗事件が発生。その犯人を追っていたボゴミル刑事部長が、何者かに撃たれて重傷を負ってしまう。そして捜査から外されてしまった部下のタガートとローズウッド。しかし彼らの元に、デトロイトから強力な助っ人・アクセルが駆けつける…。

シリーズ第二弾の舵取りを託されたスコット

1984年に公開された1作目の世界的大ヒットを受け、プロデューサーのドン・シンプソン&ジェリー・ブラッカイマーは、ハリウッド・ビジネスの定石どおりシリーズ化に向け動き出した。

当初は、テレビドラマ化のアイディアが挙がったりもしたらしいが、でもその後、やっぱり劇場映画でなければということでこの案は却下。続いて、パリやロンドンを舞台をした「アクセル・フォーリー刑事、ヨーロッパへ行く」的な展開が構想されたものの、これはエディ・マーフィ自身があくまで米国内での撮影を望んだことから、再び却下されることに。結果的に今作でも二都市(デトロイトとビバリーヒルズ)がフィーチャーされるお馴染みの流れが固まっていった。

ただし、重要な変更点がある。それはシリーズ立ち上げを担った前作のマーティン・ブレスト監督の続投作ではないということだ。ならばこの任を担える新たな人材を見つけ出さねばならない。素材の味を損なわず、前作以上の旨味を引き出し、現場を巧みに統率できるのはいったい誰かーーその答えはまさにドン&ジェリーの目の前にいた。時は『トップガン』(86)の撮影がフィナーレを迎える頃。製作者コンビはこの革新的な戦闘機ムービーのキャスト&スタッフをエネルギッシュにまとめ上げたトニー・スコット監督に、「やってみないか?」と声をかけた。

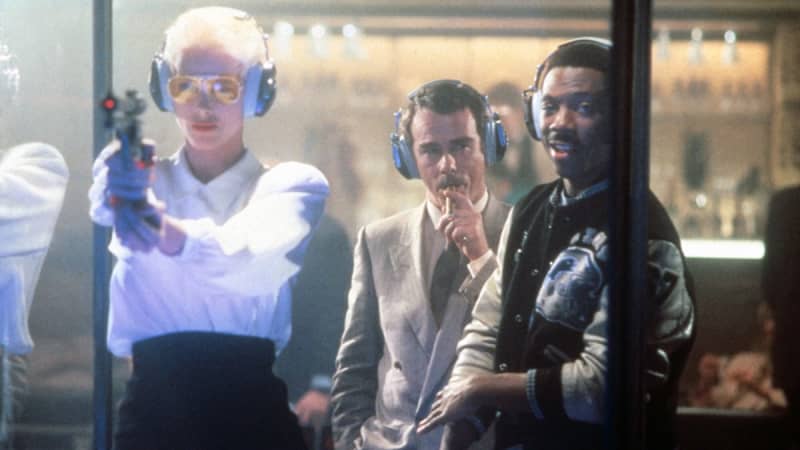

『ビバリーヒルズ・コップ2』(c)Photofest / Getty Images

当のスコットはこのオファーにずいぶん悩んだらしい。なにしろ他人がレールを敷いた大ヒット作の続編であり、しかも彼自身、コメディ映画の経験値がゼロだ。それにエディ・マーフィーのような大物をうまく扱えるかどうかの自信もなかった。

しかし完成した作品を見ると、こういった不安がまるで嘘のようにトニー・スコットらしいスケール感、迫力、スピード感、ツイスト感が高密度で定着した仕上がりに驚かされる。勝因はおそらく、彼が闇雲に未知なる世界へ飛びこむのではなく、それらの題材を巧く自分の得意とする領分へ引き込んで調理したことにあるのではないか。つまり、あくまでコメディを基調としていた前作は、『トップガン』で実証されたトニー流のアクションを基調にした「コメディ・アクション」へと新たな変貌を遂げたのである。

あふれ出すトニー・スコットの旨味と持ち味

筆者は常々、スコットの初期3作、『ハンガー』(83)、『トップガン』、『ビバリーヒルズ・コップ2』(87)には、彼の持ち味が名刺がわりにギュッと凝縮されていると思っている。

すなわち、芸術性の高い怪奇スリラー(ハンガー)を手掛けたかと思えば、乗り物をフィーチャーした新感覚のアクションドラマ(トップガン)を圧倒的な熱量とバイタリティで描き切り、その上、大ヒットシリーズの第二作目(本作)という、微妙なバランス感覚と気遣いが必要となる作品をソツなく仕上げる、いわゆる職人的な器用さとフットワークの軽さも持ち合わせている、というわけだ。

また、生涯を通じて印象的な「地上アクション」をいくつも世に遺したトニー・スコットにとって、本作はそのまさに最初の作品にあたる。

『ビバリーヒルズ・コップ2』(c)Photofest / Getty Images

序盤の宝石店での強奪シーンの緊迫感や、いくつもの車を巻き込みながら激走していく息の長いカーチェイス、ラストの荒唐無稽かつ火薬量多めの銃撃戦に至るまで、後年に繋がるトニー流アクションの起源というべきものがここには詰まっている。

それらのビジュアルスタイルがバッチリ決まっているのは、本作でもきちんと絵コンテを作成していたからで、彼はどんなに前日の撮影が夜遅くまでかかろうとも、わずかの睡眠を得ただけで早々に起き出し、その日の撮影分の絵コンテを仕上げてから撮影に臨んでいたという。

エディ・マーフィという素材の鮮度を損なわない

2012年に亡くなったトニー・スコットが、キャリアの後年、常に複数のカメラを同時に回しながら撮影を進めていったのはよく知られる話だ。こうすることで無駄にテイクを重ねずともスピーディーに撮影を進めることができ、制作費の抑制にも繋がる。

この手法をどうやって体得したのか個人的にも非常に気になっていたのだが、『ビバリーヒルズ・コップ2』のDVDに収録されているインタビュー映像によると、この映画の時点ですでにスコットが「2つのカメラを同時に回す」ということを実践していたというから驚きだ。その背景にあったのはエディ・マーフィの演技だったという。

脅威のアドリブ力ゆえに何が飛び出すかわからない(そこが爆発的に面白い)マーフィの場合、一瞬一瞬がまさに生き物であり、テイクごとに同じ演技を何度も再現することなど不可能だ。だからこそ二つのカメラを使ってその瞬間を活写することが大きな意味を持つ。ある時は”引き”と”寄り”を同時に撮り、また会話シーンでは演者それぞれにカメラを向けて両者の表情を同時に撮ったり。こうすることで演技の鮮度を損なうことなく、現場で起こる化学反応も逃さず、必要な映像を一気に撮り切ることが可能となるわけだ。

『ビバリーヒルズ・コップ2』(c)Photofest / Getty Images

室内に貼られたスタローンのポスター

蛇足かもしれないが、お馴染みのキャラクター、ローズウッド(ジャッジ・ラインホルド)が住む部屋にデカデカと貼られているシルヴェスター・スタローンの映画ポスターについても触れておきたい。

まず踏まえるべきは、『ビバリーヒルズ・コップ』シリーズがもともとスタローン主演で企画始動していたこと。それもスタローンの持ち味に即してシリアスなアクションがちりばめられた作品になる予定だった。しかし想定される予算が膨大になったため企画が立ち行かなくなり、結果として「スタローンOUT、エディ・マーフィIN」という顛末へ流れ着くことに。この時に日の目をみなかったアクションのアイディアは、スタローンがその後の作品『コブラ』(86)の中で大いに活かしたと言われている。

シリーズ3作目でも、台詞の中でスタローンの名前がチラリと登場するのだけれど、我々はそういった箇所で、本作とスタローンの切ってもきれない歴史や関係性について思いを馳せるべきなのかもしれない。

ちなみに、『ビバリーヒルズ・コップ2』の悪役を担ったブリジット・ニールセンは『ロッキー4/炎の友情』(85)や『コブラ』でも広く知られ、なおかつ85年~87年にかけてスタローンの妻でもあった人だ。極めて変則的ではあるものの、本作内でも夫婦それぞれが強い印象を刻んでいるわけである。(そして当時、ニールセンとスコット監督が不倫関係に陥っていたらしいことも、一応、書き添えておきたい。)

かくして、マーティン・ブレストからのバトンを受け継ぎつつ、決して先例に縛られずアクションぶっちぎりに解き放たれた本作。このバトンは7年後の『ビバリーヒルズ・コップ3』(94)では名匠ジョン・ランディスが引き継ぐことになる。

Netflix『ビバリーヒルズ・コップ: アクセル・フォーリー』予告

結果的にこのシリーズは、エディ・マーフィを中心に回っている刑事ドラマでありながら、監督によって三者三様の、ノリと味わいが絶妙に異なる「競作」として仕上がっているところこそ、たまらない魅力なのではないだろうか。Netflix映画としてお目見えするシリーズ第4弾にも大いに期待したいものである。

参考資料:『ビバリーヒルズ・コップ1~3』DVD 収録映像

1977年、長崎出身。3歳の頃、父親と『スーパーマンII』を観たのをきっかけに映画の魅力に取り憑かれる。明治大学を卒業後、映画放送専門チャンネル勤務を経て、映画ライターへ転身。現在、映画.com、EYESCREAM、リアルサウンド映画部などで執筆する他、マスコミ用プレスや劇場用プログラムへの寄稿も行っている。

(c)Photofest / Getty Images