中南米で古代アンデス文明から約2500年にわたり使われた酒器「笛吹きボトル」は酒をおいしくしたのか? そんなユニークなテーマの実験が岡山大(岡山市)で行われた。その結果は―。

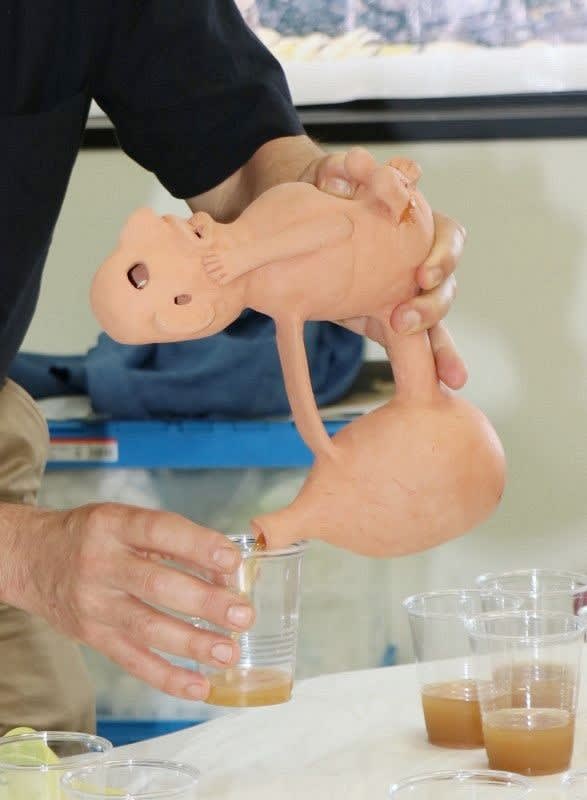

「ピロー」。アンデス地方で親しまれている醸造酒チチャを注いだボトルのレプリカを揺らすと柔らかな音が鳴った。コップにつぎ分け、岡山県内の専門家や研究者5人がそれぞれ口に含む。

「香りが豊かになった」「パンチの効いた味に変わった」

笛を鳴らした前後で風味に変化があったと全員の意見が一致した。一方、酸味の指標となる水素イオン指数(pH)の値はほとんど変わらず、科学的な根拠は得られなかった。

笛吹きボトルは、液体と空気が内部を移動することで音が鳴る土器。3千年前に誕生し、インカ帝国が滅亡するまで使われていたという。

12日に行われた実験は、葬儀や祝祭で神に酒をささげる際に用いられていたボトルが、2千年前ごろから大量生産されるようになった理由を探る一環。音が鳴るという娯楽性と、空気に触れて味がマイルドになる効果を提唱しているBIZEN中南米美術館(備前市)が検証のため企画した。

「風味が向上したとの見解は得られており、酸味以外が変化した可能性がある。ボトルや酒の種類を変えながら実験を重ね、仮説を裏付けていきたい」と森下矢須之館長。謎に迫る挑戦は続く。

(まいどなニュース/山陽新聞)