<前編のあらすじ>

上田沙織(43歳)は一人息子の優人が1歳になった頃、交通事故で夫を亡くした。周囲に頼る人もなく絶望した沙織を支えてくれたのが、夫の保険金等で購入した投資信託の毎月の分配金だった。分配金を出す仕組みに興味を覚えた沙織は、投資信託について積極的に情報を集め、投資や資産運用について理解しようと努めてきた。そして、沙織がたどり着いたのは……。

新NISA「全世界株式(オール・カントリー)」一択への違和感

沙織は、さまざまな情報を集めて、2024年の世界の市場見通しについて基本的には、「米国経済は減速、もしくは、後退し、米国は年半ばに利下げを実施する。一方、日本の景気は底堅く推移し、日銀は年半ばから利上げに動くだろう」という考えをまとめた。米国が利下げに動き、日本は逆に利上げに動くのであれば、為替相場は円高・ドル安に動くだろうから、投資先は国内資産の方が望ましいと判断した。2023年12月の段階でNYダウは3万7500ドルを超えて史上最高値だが、2024年に米経済が失速するのであれば、そこから上昇することは難しいのではないかと考えられた。その点、日本株価は史上最高値3万8915円に対し、まだ3万3000円台であり、かねてから出遅れが指摘されていることもあって安心感があった。

もちろん、多くの「識者」がSNS等で「全世界株式(オール・カントリー)」のインデックスファンドが「新NISAで一択」の選択肢だと主張していることは考慮した。2023年の株高によって米国大型株には割高感が強く、米国株式への投資は慎重に考えた方がよさそうだった。その点で「全世界株式(オール・カントリー)」なら、出遅れが指摘される日本や欧州の先進国株式、そして、新興国株式にも投資することができる。米国株式よりも、より良い投資先に思えた。

ただ、沙織は、為替の円高見通しを重く感じた。「1ドル=150円が130円まで円高になるとしたら、たとえ株価が20%上がったとしてもその値上がり分の大半を為替で吐き出してしまうことになりかねない」と感じたのだ。

一生懸命考えた結果の決断でも間違える

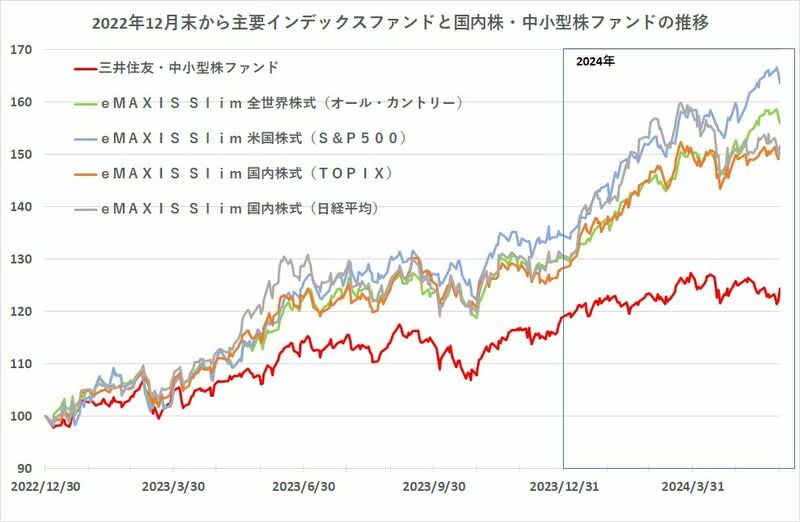

出遅れているといわれている日本株にしても2023年の株高で「TOPIX(東証株価指数)」が25.09%値上がり、「日経平均株価」が28.24%値上がりしたように、大型株は上昇していた。「TOPIX」の値上がり率は株価指数としては、米国の「S&P500」の24.23%を超えていた。このため、日本株に投資するのであれば、日本株の中小型株に投資しようと考え、日本の中小型株に投資する投信で新NISAの積立投資契約を申し込んだ。

ところが、実際に2024年が始まってみると、米国株の上昇は続き、為替市場では円安が一段と進展した。米国景気低迷と円高転換を見通して日本の中小型株に投資するファンドを選んだ沙織の選択は、見事に外れた。結果的に、2024年5月末までの成績は、年末当時に割高と考えられていた米国株に投資するファンドが良い成績になっていた。

このような見通しが外れることは決して珍しいことではない。実際に、IMF(国際通貨基金)が予想した米国の2024年のGDP成長率は2023年10月時点で1.5%成長だった。それが、2024年4月には2.7%成長へと修正された。わずか半年の間で成長率の見通しが、なんと1.5%からほぼ2倍の2.7%へと大きく変化した。そして、この米国の底堅い景気を背景として米国の利下げ開始期待は、2024年6月にも始まるという予想が、年内には利下げは実施されないかもしれないという見方も出てくるようになった。

世界の金融経済データを分析している専門家の見立てでも、見通しは数カ月という短い期間で修正される。米国の経済見通しといった世界経済全体を考える上でどだいになるような重要な指標には、慎重にも慎重を重ねて予想しているはずなのに、予想が大きく外れることがある。それ以外の見通しについては、もっとあいまいだと言って良い。専門家ですら半年や1年先のことはわからないのだ。

10年の経験が教えたコツ

沙織は、過去10年間にわたってさまざまな情報を吸収し、自分なりに理解しようと努めてきたため、経済成長率等の将来予想は当てにならないことをよく知っていた。特に、為替の見通しは難しい。結果的に、投資を始めて半年足らずの成績は良くないものだったが、マイナスになっているわけではなかった。他に、より良い成績のものがあったというだけのことだ。沙織は、現状を理解した上で、投資を継続することにした。「まずは、やってみて、結果を踏まえて修正する。その繰り返しが大事。そして、何より投資を継続することが重要なこと」と自分に言い聞かせた。それが、沙織が経験で身につけた投資で成功するコツだった。

息子が大学に進学するまでの資金が用意できたと思ったら、沙織は肩の荷を下ろしたように感じた。これまでは、子どものため、優人にはみじめな思いはさせたくないという一心で張り詰めたような気持ちで生活してきた。投信信託を保有してきたおかげで、優人の学費にメドがたった今、沙織は自分のために積立投資を始めるとともに、もう一度自分のために生きてみようと考え始めていた。「これからだって恋ができるかな?」と思わず口にした言葉に、沙織はクスリと笑みを漏らしていた。

※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。

風間 浩/ライター/記者

かつて、兜倶楽部等の金融記者クラブに所属し、日本のバブルとバブルの崩壊、銀行窓販の開始(日本版金融ビッグバン)など金融市場と金融機関を取材してきた一介の記者。 1980年代から現在に至るまで約40年にわたって金融市場の変化とともに国内金融機関や金融サービスの変化を取材し続けている。