東大は5月16日、授業料改定の検討を発表した。年間の授業料を現行の53万円程度から最大で2割増の64万円程度に引き上げるという。東京大学新聞社が独自に開設した意見投稿フォームには、議論が不十分だという批判や他大学への授業料値上げの動きの波及を不安視する声が集まった一方、東大をはじめとする国立大学全体の財政難や東大生の現在・将来の平均世帯収入の高さに鑑みてやむなしとの意見も寄せられた。

授業料値上げは高等教育の在り方を含め東大の未来に大きく関わる。2004年の国立大学法人化からの20年の文脈で学費問題をどのように考えられるのか。5月中の学内の動きを整理するとともに今回の値上げに関連する経緯や現在の東大の財政事情、過去の授業料値上げの事例をまとめた。(執筆・岡拓杜、佐々ひなた)

第一週 授業料改定の検討明らかに

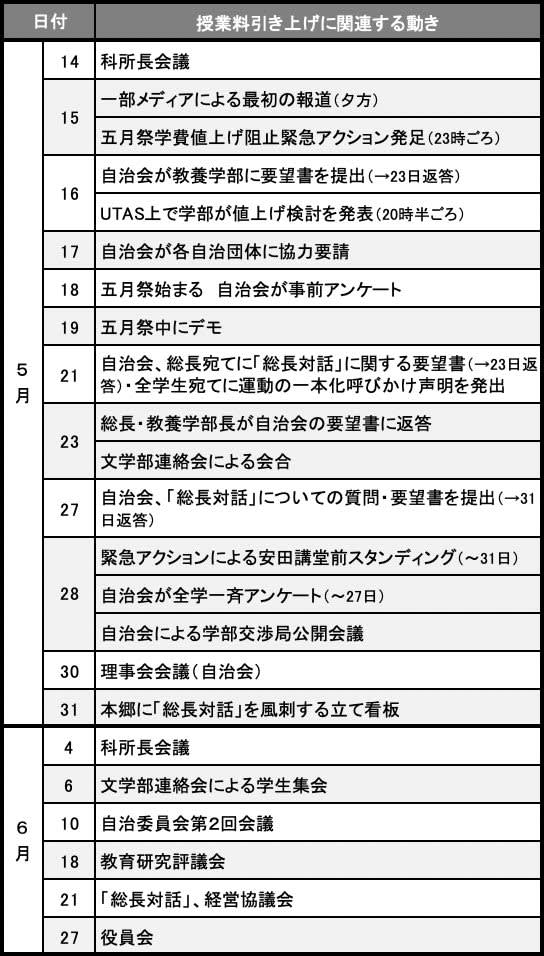

第97回五月祭を週末に控えた5月15日夕方、東大で授業料引き上げが検討されていることが一部メディアによって初めて明らかになった。この報道を受け16日には、東京大学教養学部学生自治会(自治会)が、情報公開と学生の議論への参画を求める要望書を教養学部長宛てに提出。それとは別に一部学生によって「五月祭学費値上げ阻止緊急アクション」(現・「学費値上げ反対緊急アクション」、緊急アクション)がX上で組織されるなど、学生有志の動きも見られた。

東大が授業料値上げ検討の事実を公式に認めたのは16日の午後8時半ごろ。教育・学生支援部が学務システム上で報道に関するお知らせを掲示する形で、授業料値上げについて「現在検討中であり、現段階で決まったものとしてお知らせできることは」ないと公表。併せて検討の大枠と「総長対話」の開催などを明らかにした。

自治会は17日、学内の各自治団体に向けて協調を求める声明を発出。①構成員の意見の集約②大学に対する学生の検討プロセス参画の要求③総長との交渉に向けた連携─を呼び掛けた。また授業料値上げに関して、学生の意向を調査するための「全学一斉アンケート」を計画。18日にはその準備として、選択肢設定に当たり参考とするための事前調査を開始した。

19日には五月祭中の本郷キャンパスで緊急アクションによる授業料値上げに反対するデモが起こった。デモは約1時間続き、周囲の人々に対して、署名への協力や掛け声などを呼び掛けた。

第二週 学生の意見集約の動き本格化

21日、自治会は「総長対話」の開催形式について要望書を提出した。総長に対し、①駒場と本郷での対面開催とオンライン会場の併設②徹底的な討議③学部交渉(教養学部と自治会の間で年に1回行われる直接交渉)形式での実施④学生の理解を得られるまで複数回の開催─の4点を求めた。

総長への要望書と併せて自治会は全学生宛ての声明を発出。授業料値上げに関する運動の一本化と拡大をうたって「総長対話」に向けた自治会への連携、実施予定の全学一斉アンケートへの回答を呼び掛けた。自らの学部・大学院研究科を代表する自治団体が存在しない学生には「総長対話」で学生代表による質問機会が確保された場合に備え、各学部・大学院研究科を代表する組織の新設・再建を求めた。

23日には自治会が提出した要望書に対し、教養学部・総長からそれぞれ返答があった。教養学部は自治会からの要望に応え、学部として速やかな情報公開や学生への説明を大学本部に求めていくと回答。一方総長は「総長対話」の形式について自治会の要求を受け入れず。同日、6月21日午後7時から1時間半、Zoomウェビナー上で行うことを発表した。

自治会以外にも学生の意見を集約しようとする動きが見られた。活動中の自治団体が存在しなかった文学部・人文社会系研究科で、学生の意見を表明・集約することを目的とした「学費値上げ反対アクション:文学部連絡会」(連絡会)が発足したことがその一例だ。メンバーは約30人(5月25日現在)で、増加傾向にあるという。連絡会は5月23日、さまざまな学部・研究科の自治団体との間で会合を実施、東大の授業料値上げについての全学的な集会を共催することで一致した。6月6日に予定した集会に向け、連絡会は学友会学生理事会をはじめとする各自治団体に、同集会の開催に賛同する旨への署名を要請。全学集会で授業料値上げに関する学生決議を採択し、大学本部・各学部に提出するための布石として自治団体との協力を模索している。今後の活動予定については未定としつつも、全国の大学生を対象とする、大学の学費問題に関する集会を検討中だとした。問題を思想的・人文的に考えるイベント開催も見据えている。

第三週 学生の意見表明の機運高まる

五月祭でのデモを組織した学生有志らは5月27日からの5日間、安田講堂前で抗議集会を開催。午後0時半からの30分間に加え、30日からは午後6時45分からの30分間、参加者によるスピーチと講堂に向けて「学費を上げるな」といったコールを行った。これとは別に31日に、法文2号館横に総長対話の開催形式を風刺する立て看板が設置されるという出来事も。本郷キャンパスでの立て看板の設置は制限されているため、学生支援課の職員が視察し、設置した学生らとの間で話し合いになり、学生らは強制撤去されないよう座り込みを行った。

有志による意見表明とは別に、27日から29日までの3日間、自治会は東大の全学生を対象とした「授業料値上げに関する全学一斉アンケート」で全学的な学生の意見の把握を試みた。自治会の発表によれば2297人の回答を得たという。うち9割程度の学生が授業料値上げに対し「反対」または「どちらかといえば反対」と答えた。

28日には自治会で学費問題を所管する学部交渉局の部局会議が公開で行われ、駒場Iキャンパス内で自治団体を持たない後期課程生や大学院生のための代表組織「授業料値上げ問題 駒場プロジェクト」が自治会を中心に立ち上げられることになった。

同会議での審議を踏まえ、自治会の執行部を統括する理事会は30日の会議で授業料値上げ検討の取りやめなどを求める「駒場決議」を採択。自治会が今回の授業料値上げそのものに対する意見表明をしたのは、これが初めてだった。理事会で採択された「駒場決議」は10日の自治委員会においても審議される見込み。

東大 科所長会議・教授会で報告

大学側は、どのような検討を進めてきたのか。一部関係者によると、東大からの正式な発表がされる5月16日の2日前、科所長会議(研究科長・学部長・研究所長合同会議)で、学部・大学院(法科大学院を除く)での年間授業料を現行の約53万円から2割ほど値上げした64万円程度に引き上げる素案が議論されていたという。

5月14日の科所長会議の後、各学部・研究科で教授会が開かれ、学部長から授業料値上げ案に関する説明があったことが複数の関係者への取材で判明。教員に対して資料が配布されることはなく、教員でも得られる情報が少ないようだ。教授会では議論が拙速だとの批判もあったという。一部関係者は、6月4日に行われる予定の科所長会議でこれまでの教授会の議論を踏まえ、各学部の意見が集約されるのではないかと見込んでいる。一方、7月に授業料改定に関する記者会見を開くスケジュール案が提示されたとの情報もあり、値上げが既定路線化している可能性もある。

6月18日には、総長や理事、副学長などが学内の情勢について考える教育研究評議会の開催が予定される。また「総長対話」が開かれる21日には、総長や理事が学内経営について扱う経営協議会が、27日には役員会が開かれると見られ、今後の対応がそれらの会議で明確化されると見られる。

これまで東京大学新聞社が独自に関係者へ取材を行ったところ、①20年間の授業料据え置き②物価・人件費の高騰―の2点が授業料値上げの理由として挙げられていることが分かった。増収分は学内のDX(デジタルトランスフォーメーション)に充てられるという。また授業料全額免除の家計基準について、現行の世帯収入400万円以下から600万円以下まで緩和する案が出ていたことが複数の関係者より示唆された。

解説 東大の授業料と財政

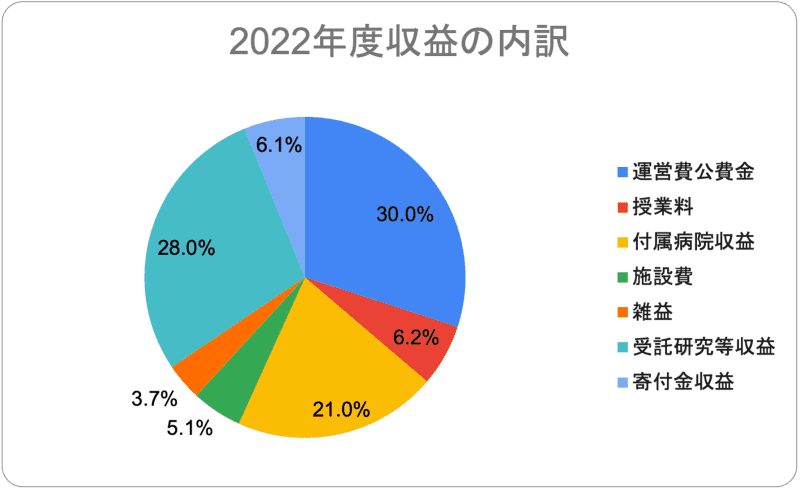

東大の収益の半分近くは国からの資金に依存している(図1)。例えば、収益全体の約3割を占める運営費交付金。これは、自主財源では不足する大学運営にかかる必要経費を補填(ほてん)することを目的に文部科学省(文科省)の予算から配分されるものだ。2004年の法人化を機に導入された後、予算総額は緩やかな縮小傾向にあったが、15年以来下げ止まり傾向。国からの受託研究による資金も全体の15%ほどを占めるが、その大半は国が指定する研究支援に応募し選考で採択された場合に獲得できる競争的研究費で安定した収益とは言い難い。

実際の財政状況はどのようなものなのか。2022年度の決算では、新型コロナウイルス感染症に関連する制限緩和やUTokyo Compass(東大の基本方針)の推進を背景に事業規模が拡大。その一方、経常損失が約51億円となったことが明かされている(臨時の収益により最終的な総利益は約900億円)。その損失は、エネルギー資源の高騰による光熱費の増加や物価上昇によるものとされた。法人化以来の財務状況を見ても、支出が増大傾向にあることが分かる。

運営費交付金が増加しない中、「財源多様化」は東大の急務となっている。藤井総長は就任当初から「経営力の確立」を掲げてきた。具体的に目指しているのは、海外の大学に倣い、公的経費に依存した旧来システムを見直したエンダウメント型財務経営への移行。これは大学独自基金(エンダウメント)に基づく運用により独自の財源を増やす試みで、東大は1兆円規模の法定基金新設を現在計画中だ。27年の東大創立150周年に向けて寄付金総額150億円を目指すプロジェクトを昨年から始めているが、22年の10月から6月6日現在までに集まった寄付の総額は、約30億円で目標の20%程度にとどまる。一方23年時点で507億米ドル(約7兆9000億円)の基金を持つ米ハーバード大学では、昨年だけで7億1200万米ドル(約1110億円)の寄付を集めた。東大のエンダウメント型の実現には程遠い現状がある。そこで基金の規模拡大で期待されたのが国際卓越研究大学制度による助成支援だったが、23年の審査で卓越大に採択されなかった。目玉の改革に待ったをかける格好となった。

ただ、総長の掲げる社会との「対話」は寄付だけではない。東大はこれまで13件の協定を結んできた。今年の4月には東日本電信電話株式会社(NTT東日本)との間で地域循環型社会に向けた人材育成・インフラ整備で連携を深めることをテーマにした産学協創協定を締結。東大はこうした企業・自治体との連携を推進し研究費獲得を目指す。こうした背景の下、産学連携の受け入れ拡大などで、受託研究費が伸びつつある。

藤井総長の下で進められている財政改革は「自律的で創造的な大学モデル」を目指すものだ。運営費交付金などに依存しない財政基盤を確保する点では、授業料値上げも自主財源の多様化の側面を併せ持つといえる。

20年間の授業料据え置き 授業料増収は焼け石に水の現状

現行の東大の授業料は、学部と修士課程で53万5800円。これは文科省の省令によって定められる標準額に等しい。博士課程は52万800円で修士課程より少し安い金額に授業料が設定されている。なお法科大学院は省令で他の大学院とは別に80万4000円の標準額が定められており、今回の値上げ検討の対象外とされている。授業料は標準額の20%を限度として、法人化以降、大学が独自に設定できるものとなった。

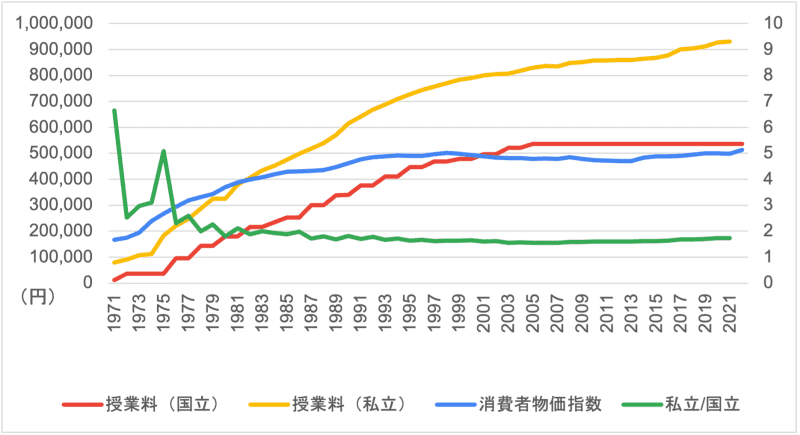

70年時点の国立大学の授業料は12000円で、現在の価値に換算して約4万円。その後数年ごとに改定が繰り返されてきたが、05年度からの約20年間は授業料が据え置かれている(図2)。70年代に急激に値上げを行って以降、私立大学の授業料が国立大学の1.6倍程度になるよう意識されてきたことが分かる。例えば最後の授業料改定となった05年度の1万5000円分の標準額引き上げは、「私立大学の学生納付金の状況など社会経済情勢等を総合的に勘案」して行われた。私立の授業料は増加しており、昨年度、私立は国立の1.8倍だった。

では、なぜ授業料は20年間も据え置かれているのだろうか。第一の要因として、直近20年の間物価上昇が頭打ちの状態が続いていたことが挙げられる。この20年間で物価は緩やかに上がってきたが、その上昇率は05年の1.1倍程度。そのため今回の値上げで検討されている2割の増額について、物価を反映していないとの意見もある。また、実質賃金の伸びは前年比マイナスが続いている状況で、値上げによる一般家計への負担は大きい。

2割程度の授業料増収では抜本的な財政難の抜本的解決に結び付かない点も考慮する必要がありそうだ。例えば、運営費交付金の大幅な削減が予定された10年には「明日の東京大学-危機に立つ財政」と題された説明会が開かれ、授業料値上げによる財政悪化対策の可能性を問う学生の質問に、財務担当の前田正史理事(当時)は授業料だけでは賄いきれないと説明。仮に授業料が2割値上がりした場合、22年度の基準で授業料収益の総額は約200億円となり、増額分経常収支は全体の約1.2%。さらに授業料の減免枠が拡大された場合、実際の増額は約29億円となり、22年度の経常損失51億円には届かない。まさに授業料値上げも焼け石に水の財政状況である。

18年には東京工業大学が国立大学で最初に授業料を標準額より引き上げた。改定後の金額は約19%増の63万5400円。①国際化の推進②教育環境等の整備③学生の国際交流活動の充実─など教育内容・環境の向上が目的だ。その後、関東圏では東京藝術大学、千葉大学、一橋大学、東京医科歯科大学、東京農工大学が授業料値上げに踏み切った。仮に東大が授業料を値上げした場合、全国的な授業料値上げにつながる可能性もある。

「経営」が求められる東大 法人としての説明責任

東大の財政難や今回の値上げ検討は東大内で完結する問題ではない。特に04年の国立大学法人化を転機とした、国の一機関としての「運営」から法人としての「経営」への転換の流れの中で、この問題はどう捉えられるだろうか。

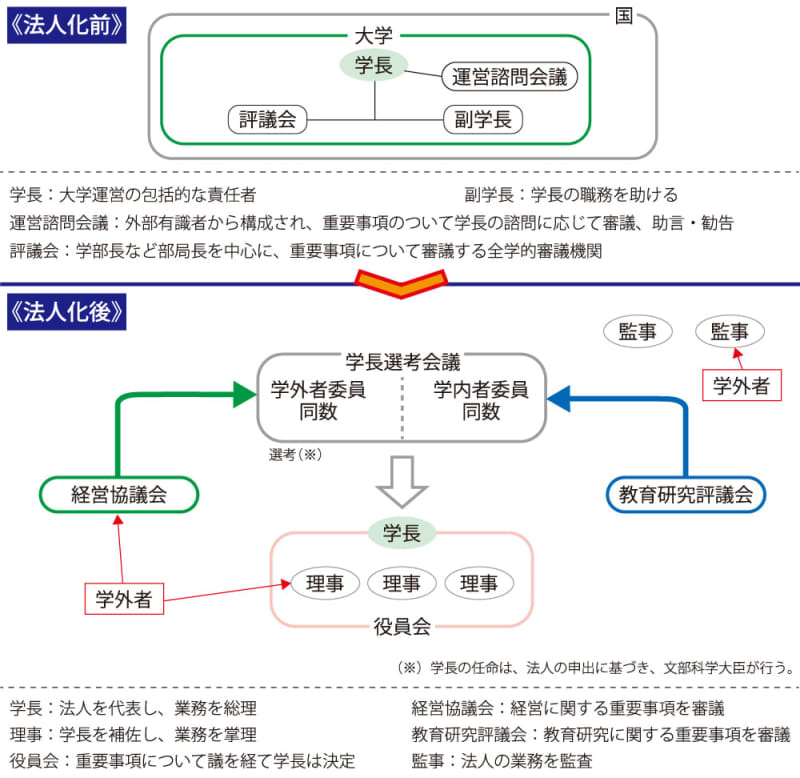

法人化により定員数や給与体系などに関する制限がなくなり、大学運営の自由化が進んだ。これまでの予算と異なり、法人化に伴い支給されるようになった運営費交付金は用途の内訳が特定されず、大学の裁量にその分配が委ねられている。法人化はこうした大学の自主性に寄与する側面を持っているが、文科省が画一的に定める機能強化促進係数により運営費交付金が変動する状況下では、大学の独自性を発揮しきれないとの指摘もある。

各大学法人が独自に経営を行っている以上、成果が挙がらない責任は大学側に帰属される。一方、増額が見込めない不安定な運営費交付金を頼りにした経営改革には困難が付きまとう。運営費交付金が増えない認識の下、授業料値上げを行わざるを得ない実情が見えてくる。

ガバナンス体制も法人化によって変化した。従来は教授会・評議会などが中心となって教員らが直接的に運営方針を決定するボトムアップ型の体制だった。しかし学長の強力なリーダーシップの下、学外者を含む役員会を中心としたトップダウン型の体制へ変容した(図3)。特に経営は教員らが果たす教育から明確に分離されたことが分かる。こうした背景もあり、学長が役員会や経営協議会の決定だけでなく、教員らの意見にも耳を傾け、経営に関して学内全体の合意を形成するのは困難だ。

授業料値上げが大学の裁量に委ねられている以上、東大は国立大学法人として、教職員や学生といった利害関係者への説明が必要とされる。前述の10年に開かれた説明会で、濱田純一総長(当時)は、授業料の問題が財政問題だけでなく、高等教育の在り方にも関わっていることを指摘。高等教育の負担について議論が必要だと説明した。今回の授業料値上げ検討では藤井総長と学生の間で「総長対話」が予定される。表層的な東大の財政の現状の説明に終始するのではなく、高等教育の在り方まで踏み込んだ深い議論が必要となるだろう。

The post 【学費問題】東大の未来を考える ー授業料値上げ検討の経緯と東大の財政事情ー first appeared on 東大新聞オンライン.