岡山市内で2017~21年の5年間に発生した用水路への転落事故のうち、半数超の52.3%を65歳以上の高齢者が占め、事故に伴う死亡率が成人(18歳以上65歳未満)のおよそ4.5倍に上ることが、森泰三ノートルダム清心女子大教授(人文地理学)らのグループの分析で分かった。発生時間帯別でみると「午後6時台」、移動手段は「歩行中」とみられる事故が最も多かった。

岡山市は用水路の総延長が約4千キロと、1平方キロ当たりの水路延長を示す「用水路密度」は全国平均の約5倍に当たり、転落事故は後を絶たない。グループは市の補助を受けて調査・分析した上で発生場所や通報日時、年齢、けがの程度などを盛り込んだデジタル地図を作成、公開し、警戒を呼びかけている。

市消防局が救急搬送した事故599件を分析した。高齢者は313件で最多。次いで成人229件、少年(7歳以上18歳未満)42件、乳幼児(7歳未満)10件―の順だった。死亡事故は28件で、内訳は高齢者24件、成人4件。重症(57件)と中等症(161件)も高齢者が半数以上を占めた。

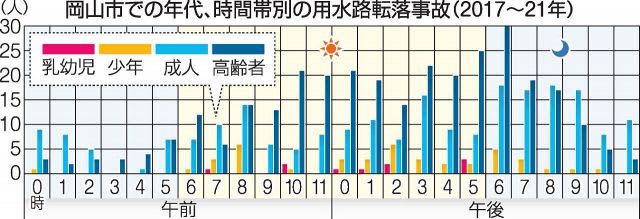

時間帯別でみると、いずれも午後の6時台53件▽3時台41件▽7時台39件▽5時台、8時台各38件―と薄暮時間帯を中心に多発していた。転落者の年代と時間帯の関係では、高齢者の6時台(30件)と5時台(25件)が目立った。

転落時の移動手段は自動車、自転車などを除く徒歩とみられる事故が283件、自転車148件―などだった。

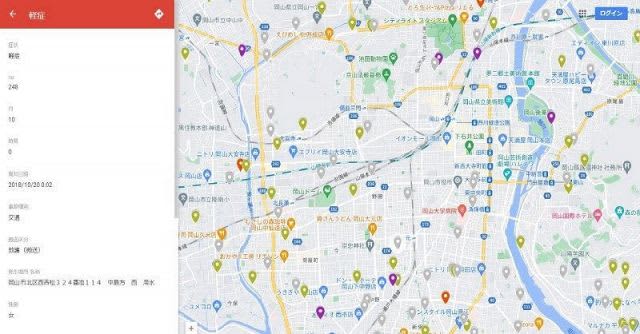

グループは発生場所が明確な583件のデータを地理情報システム(GIS)に書き込み、ノートルダム清心女子大ホームページなどで公開している。地図上のタグを「死亡」「中等症」など転落者の容体別に色分けし、開くと情報が表示される。タグを年代、時間帯で色分けした地図も示している。

森教授によると、細い道や緩やかなカーブでの発生が多かったほか、ガードレールがある場所でも転落しているケースが少なくなかったといい「危機感を持つことが大切。自宅や学校、勤務先の近くで危険な場所を確認するツールとして地図を利用してほしい」としている。