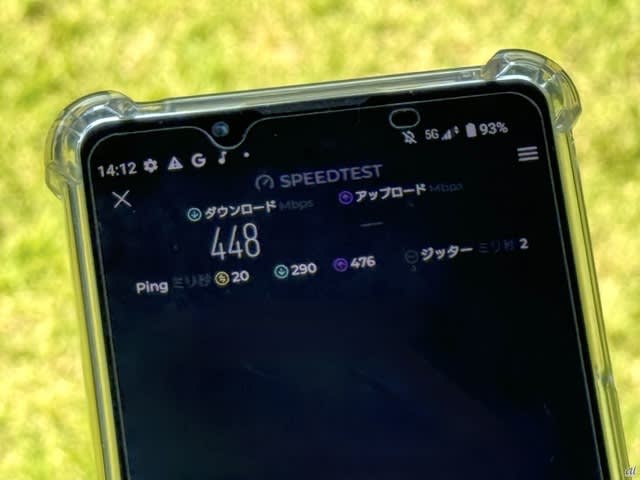

KDDIは6月14日、5G向け周波数帯の「Sub6」(3.7GHz帯)エリアを関東で2.8倍、全国で1.5倍に拡大したと発表した。これによって、エリア内では通信の実効速度が従来の70〜100Mbpsから、300Mbpsへと約3倍に向上する。

日本で2020年3月にサービスが始まった5Gだが、これまでメリットを感じる場面は少なかった。これは、5G向けの新たな周波数帯である「Sub6」のエリア整備が進まなかったためだ。現行の5Gは、主に4G向け周波数の5G転用でエリアを構築しており、体感品質では4Gとあまり大差ない「なんちゃって5G」とも揶揄されていた。

なぜエリア構築が進まなかったのか。それはSub6が衛星通信事業者の地上局と干渉するためだ。このため、Sub6の電波出力を抑える必要があった。また、Sub6はプラチナバンドとは真逆の性質で、障害物の裏に回り込みにくい。これらの要因で、広いエリアを構築するのは困難だった。

しかし、衛星通信事業者の協力によって地上局の移転が実現し、衛星干渉条件が大きく緩和された。これによって2024年4月からSub6の出力向上、および衛星干渉に配慮しないアンテナ角度の最適化が可能となった。

なお、5GにはSub6に加えて「ミリ波」という新たな周波数帯もある。ミリ波はSub6よりもさらに周波数が高く、広い通信帯域(自動車に例えるなら車線)を確保できるが、電波の特性上、エリア構築はSub6よりも格段に難しい。

KDDIによると、「2030年までにミリ波のエリアを整備しなければ通信容量が不足するという場面では現時点ではない」として、2030年頃まではSub6を主力にして急増するトラフィックを吸収する方針を示唆した。