福島県内11の河川で2023年度に水揚げされたサケの数が、前年度の2003匹を大きく下回る378匹にとどまり、記録が確認できる1951年以降で最少だったことが17日、県水産海洋研究センターへの取材で分かった。専門家などによると、地球温暖化による海水温上昇の影響に加え、2019年の東日本台風による稚魚放流の減少が影響したとみられる。

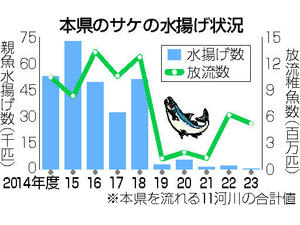

木戸川や宇多川など、県内11河川で直近10年間に水揚げされたサケの数は【グラフ】の通り。2007~09年には年間20万匹を超える水揚げがあったが、東日本大震災後に大きく減少。近年は1万匹を下回る状況が続いていた。

減少の要因として指摘されるのが、温暖化による海水温上昇だ。水産研究・教育機構水産資源研究所さけます部門札幌拠点(札幌市)によると、海水温の変化で親潮の勢力が弱まり、稚魚の成長に適した水温となる時期が変化。稚魚の餌が減ったり、捕食される魚が増えたりしたことで川に戻るサケの減少につながっているという。

さらに県内では、19年の東日本台風が減少に拍車をかけている。サケは放流から4年程度で川に戻るとされる。しかし東日本台風では各地のふ化施設などが被災、県内の河川に放流された稚魚は前年度の10分の1程度にとどまった。特に大きな被害のあった宇多川ではふ化場が浸水して卵が被災したほか、サケを捕獲するやな場が流失するなど大きな被害があり、稚魚を1匹も放流できなかったという。関係者は「稚魚を放流できなかったことが昨秋の不漁の一つの要因だろう」と指摘する。

県内各漁協などは遡上(そじょう)数回復に向けて水揚げした親魚から採卵し育てた稚魚を放流する取り組みを続けてきたが、水揚げの減少で自前の採卵も難しくなっており、21年ごろからはほかの地域からの卵の購入も増加している。昨年度は山形県や北海道から計499万9千粒の卵を譲り受け、増殖に取り組んできた。

県も稚魚放流にかかる補助などで支援するが、台風以降の稚魚の放流数は21年度まで少ない時期が続いており、すぐに遡上数の回復に結びつくかは不透明な状況だ。